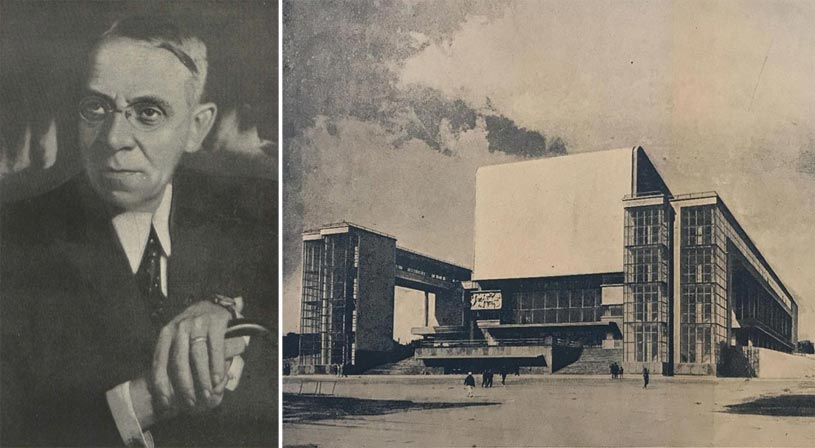

Щуко Владимир Алексеевич

Владимир Алексеевич Щуко (1878—1939) — один из крупнейших представителей художественной культуры первой половины XX века. Он был талантливым архитектором, блестящим живописцем, скульптором и профессиональным театральным художником.

В. А. Щуко родился 5 июля 1878 года в Берлине, в семье военного. Ребенком был привезен в Россию. Первоначальное образование получил в Тамбовском реальном училище. В 1896 году поступил в Академию художеств на архитектурное отделение в мастерскую Л. Бенуа. Кроме основных занятий Щуко серьезно увлекался живописью, скульптурой и графикой: посещал классы И. Репина, гравера В. Матэ, скульптурную мастерскую В. Беклемишева. В студенческие годы Владимир Алексеевич изучал архитектуру Пскова, Новгорода и ряда других русских городов, побывал с полярной экспедицией на острове Шпицберген, где выполнил серию пейзажных работ.

В 1904 году за конкурсную академическую программу — дипломный проект «Дворец наместника на Дальнем Востоке», исполненный в духе русского ампира, — Щуко удостоен звания архитектора-художника с предоставлением права поездки за границу на казенный счет. Он побывал в Италии, Афинах, Стамбуле. Вернувшись в Россию в 1906 году, Щуко представил пенсионерские работы, за которые Совет Академии вторично командировал его за границу. В этот раз он изучал архитектуру Италии (Венеция, Рим, Флоренция, Мантуя), где им было сделано большое количество обмеров и зарисовок. Настоящим триумфом Щуко была его выставка после второй заграничной командировки, и он становится постоянным участником петербургских художественных выставок, в основном как автор архитектурного рисунка и театральный художник.

Первой осуществленной работой 1907— 1911 годов были интерьеры «Café de France» (совместно с архитектором А. Таманяном) и кафе в Европейской гостинице в Петербурге. В этих произведениях заметно влияние стиля модерн и художественных концепций «Мира искусства». В последующих работах (проекты особняка Левшина, дом-вилла для юга России) характерен переход к архитектуре, основанной на строгих классических принципах.

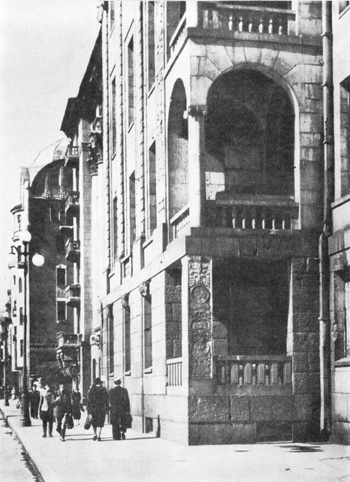

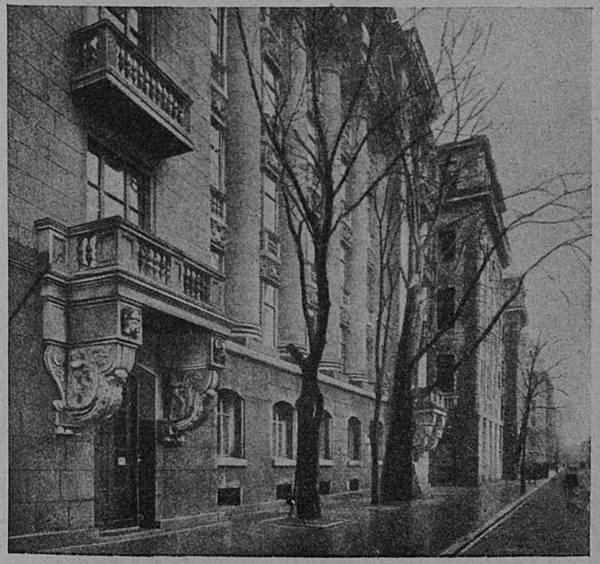

Проектирование и строительство двух доходных домов № 63 и № 65 на Каменно-островском проспекте (ныне Кировском) в Петербурге явилось серьезным творческим успехом В. Щуко в дореволюционные годы. Для решения фасада многоэтажного жилого дома им впервые в русской архитектуре был применен классический «колоссальный ордер». Полное овладение мастерством прошлого и понимание современных требований дало возможность автору ввести в фасад систему эркеров, разместив их между колоннами большого ордера.

Оба дома, разные по композиционному приему и по формам, образуют единый ансамбль. В архитектурном сочетании двух домов автор обнаружил верное градостроительное чутье и чувство ансамбля.

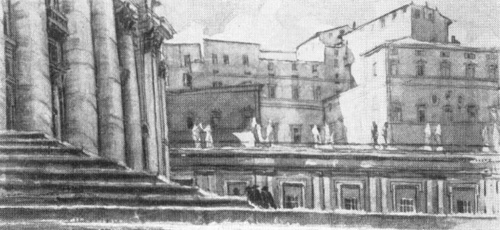

В 1910 году В. Щуко было поручено проектирование русских павильонов на международных выставках в Риме и Турине. В архитектуре обоих павильонов использовались мотивы русской классики. Римский павильон был создан в духе произведений Камерона и Воронихина; он трактовался как парковый павильон, что было уместно на заданной площадке парка виллы Боргезе. Павильон эффектно выделялся своей бело-желтой окраской и темными скульптурами (копии произведений Демут-Малиновского) па фоне зелени. Центром композиции павильона являлась овальная в плане ротонда с куполом и сдвоенными полуколоннами на площадке, поднятой на больших полуциркульных арках. Павильон в Турине исходил из жилярдиевских мотивов. Оба здания имели огромный успех.

В 1911 году тридцатитрехлетний Щуко за выдающиеся работы в области архитектуры получил звание академика архитектуры.

С этого времени Владимир Алексеевич получает все больше заказов. Наряду с особняками и виллами ему поручали выполнение проектов крупных общественных зданий. В период 1913—1915 годов по проектам Щуко были осуществлены: здание Киевской земской управы, церковь Политехнического института и Памятный зал Академии художеств. А также был создан ряд неосуществленных проектов: вокзал в Киеве, школа живописи, ваяния и зодчества в Москве, особняк Мордвинова на Каменном острове. В проекте здания отделения Московского банка был интересно задуман фасад сооружения, который должен был играть роль рекламы финансового учреждения и вместе с тем был хорошо увязан со сложившимся ансамблем Невского проспекта.

В годы первой мировой войны В. А. Щуко с группой архитекторов осуществил обмеры, реставрацию и переделку зала заседаний Таврического дворца в Петрограде.

С первых дней Октября Щуко работал над разрешением задач, выдвигаемых социалистической революцией. Он участвовал в оформлении пролетарских праздников, выступал как театральный художник и политический карикатурист. Учеником и бессменным соавтором всех послереволюционных архитектурных работ мастера являлся В. Г. Гельфрейх.

Первой архитектурной работой Щуко после Октябрьской революции были павильоны иностранного отдела Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве 1923 года. К этому же времени относятся несколько проектов памятников Ленину в Ленинграде (у моста Революции, у Троицкого моста, у Финляндского вокзала) и в Одессе.

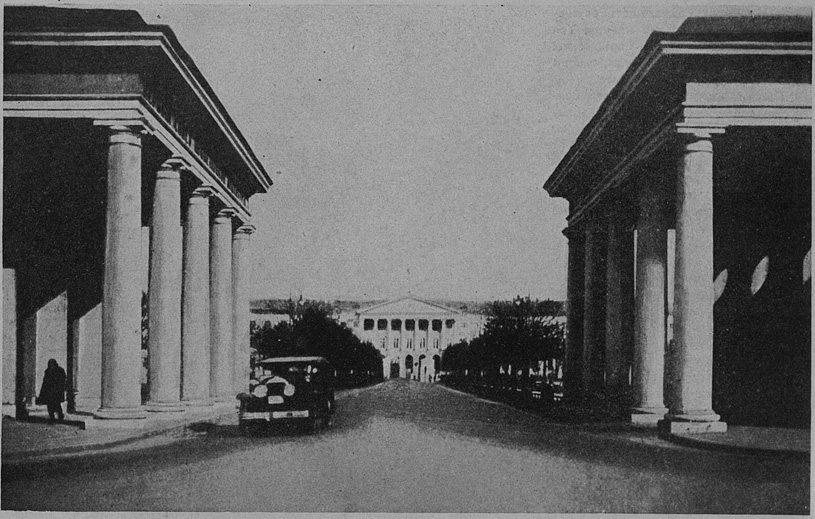

Въезд в Смольный (пропилеи) в Ленинграде (1923) — одна из ранних монументальных построек советской архитектуры. Щуко создал интересную глубинную композицию из двух пятиколонных портиков, поставленных у аллеи, ведущей к фасаду Смольного. Простые формы пропилеев близки к формам Кваренги. В этой работе Щуко сказалось тонкое понимание архитектурного ансамбля. В 1926-1927 годах Щуко и Гельфрейху совместно со скульптором М. Евсеевым было поручено проектирование памятника Ленину перед Смольным, а в 1931 году — памятников Марксу и Энгельсу, в результате чего получился один из законченнейших ансамблей Ленинграда.

В 1924 году Щуко проектирует Дом культуры Московско-Нарвского района. В этом проекте проявляются черты, связанные с поисками современных архитектурных форм. Золотой медалью был премирован на выставке в Париже исполненный Щуко и Гельфрейхом совместно с художником Якуловым проект памятника 26 комиссарам в Баку (1924—1925).

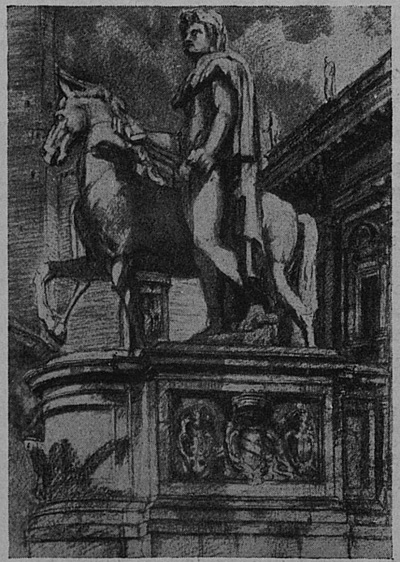

В 1926 году Владимир Алексеевич Щуко, В. Гельфрейх и М. Евсеев создают монументальный памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде. Вождь пролетариата изображен в момент исторического выступления, с башни броневика. Это один из самых ранних и лучших памятников Ленину в советском искусстве.

В 1924—1927 годах Щуко участвует в конкурсах на проект павильона СССР для парижской выставки 1924 года, на проект Дома промышленности УССР в Харькове, проектирует и строит подстанции Волховстроя (в том числе Василеостровская, Петроградская и Выборгская), проектирует новый вокзал в Киеве, Дворец Труда в Иванове, Дом Советов в Туле и Днепровскую гидростанцию, клуб при заводе «Большевик» в Ленинграде (осуществлен).

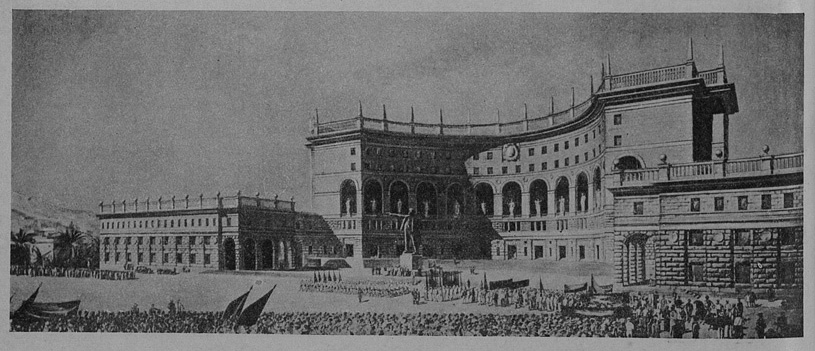

Щуко проектирует новые типы общественных зданий — здание Московского областного комитета ВКП(б), Военную Академию, клуб текстильщиков в Москве (осуществлен), государственную Публичную библиотеку в Ленинграде, театры в Харькове и Ашхабаде, дом Правительства Абхазской ССР в Сухуми ( осуществлен) и другие.

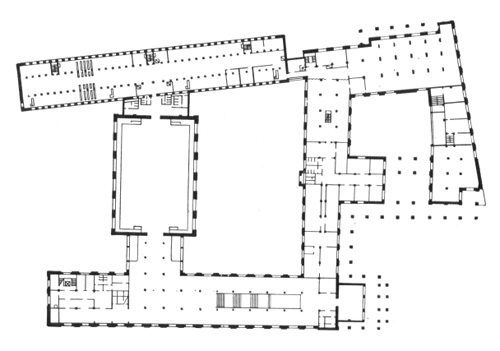

Крупнейшими осуществленными сооружениями явились здания Государственной библиотеки СССР имени Ленина в Москве и Драматического театра имени М. Горького в Ростове-на-Дону.

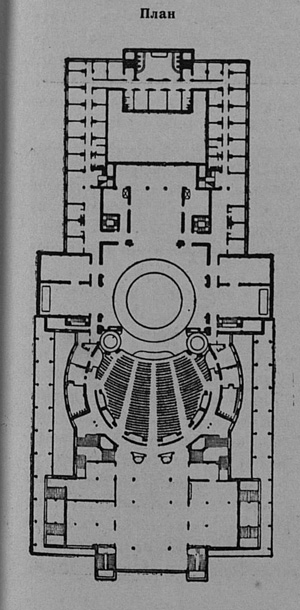

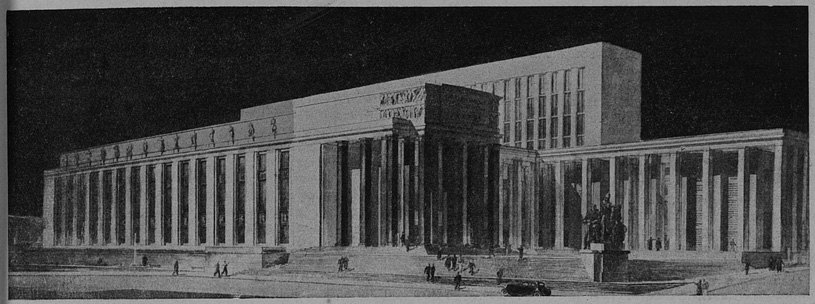

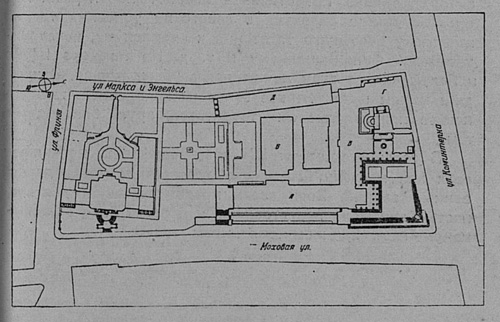

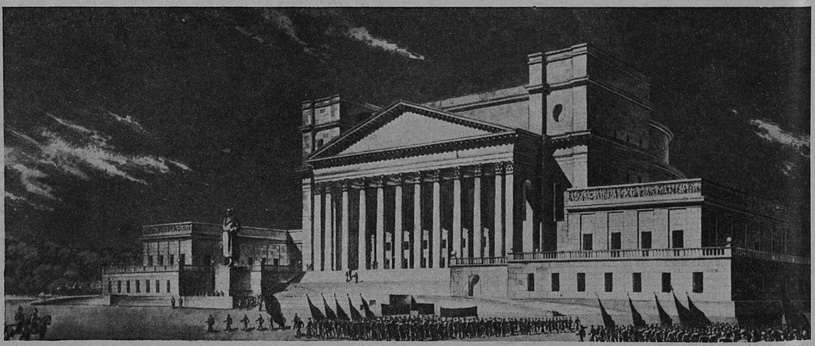

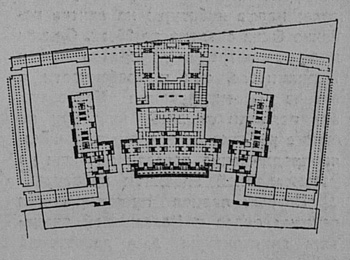

Начиная со Всесоюзного открытого конкурса 1928 года и до 1937 года Щуко работал над тремя последовательными проектами и постройкой Библиотеки имени Ленина. Ему удалось придать зданию монументальность и создать один из запоминающихся комплексов новой Москвы. Библиотека расположена на пересечении двух магистралей города (проспект Маркса и проспект Калинина). Она состоит из нескольких корпусов. Широкая парадная террасная лестница ведет к входу в главный корпус, выделенному портиком с четырехгранными колоннами и украшенному горельефами.

Объёмно-пространственная композиция комплекса Библиотеки имени Ленина создавалась с учетом раскрытия западной стороны Кремля. Отсюда попытка решить пространственно сложный узел подхода к одним из главных ворот Кремля. Крупно решенная в целом объемная структура здания удачно отвечает поставленной задаче. В то же время фасад, выходящий на проспект Маркса, трактован спокойно, подчеркнуто ритмически и не спорит со сложнорасчлененной, богатой по силуэту и подчеркнуто симметричной композицией Пашкова дома. Параллелепипед книгохранилища — наиболее объемный и высокий корпус — не является центром архитектурной композиции, отнесен к глубину и решен подчеркнуто нейтрально. Остальные корпуса богато декорированы. В последующие периоды реконструкции проспекта Калинина именно этот корпус оказался наиболее созвучным новой застройке. Здание заканчивалось в переходный период и поэтому детали архитектуры (скульптуры, барельефы и пр.) уступают по своим художественным достоинствам общей структуре.

В 1930 году Щуко и Гельфрейх выполнили проект Дворца Труда в Иванове, план которого по конфигурации напоминает сложенные серп и молот. Это подвергло авторов упрекам в формализме. Интересной особенностью композиции являются сильно выступающие лестничные клетки, соединенные с основным зданием переходами. Этот прием был позднее с большей функциональной и эстетической эффективностью при¬менен в театре в Ростове-на-Дону и в первом конкурсном проекте Дворца Советов (1932).

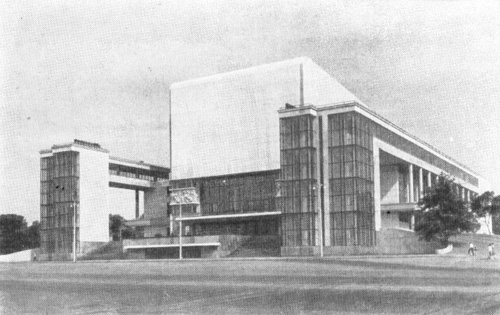

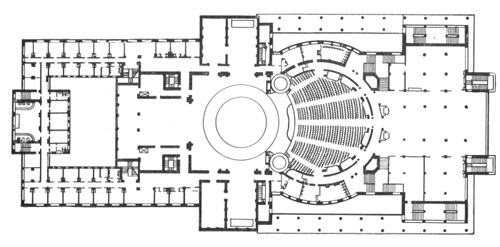

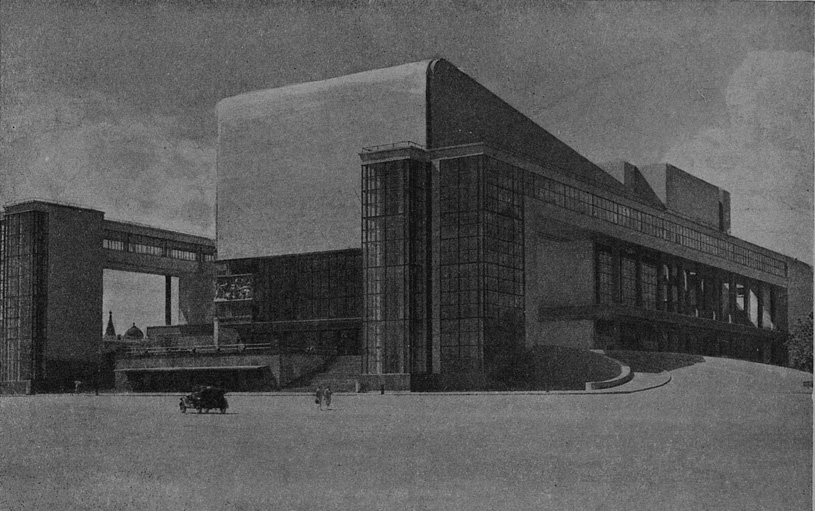

Построенный театр в Ростове-на-Дону (1933—1936) завершает цикл работ Щуко, которые в известной степени делались под влиянием идей конструктивизма. По генеральному плану театр стоит на плато высокого берега, над широкой рекой. В отличие от дореволюционных театров задание предусматривало сильно развитые помещения для зрителя и актера. Для артистов были предусмотрены большое фойе, гимнастический зал, хорошо оборудованные артистические уборные и т. д. В здании театра объединены два самостоятельных организма — большой театральный зал на 2500 мест и концертный зал на 800 мест.

В основу замысла проекта легло размещение малого зала в передней части здания над фойе главного зала и устройство входов как в большой, так и в малый зал с площади Революции, то есть с главного фасада. Две отдельно стоящие застекленные лестничные клетки соединяются перекинутыми галереями-мостами с основным зданием и ведут в фойе малого зала. Этот прием позволил авторам решить здание театра компактно, монументальным и цельным объемом. Здание театра характеризуется смелым сопоставлением стеклянных и глухих поверхностей.

Театр в Ростове-на-Дону хорош и выразителен по формам, удачно связан с окружающей природой. Площадь с фонтанами и зеленью перед театром дополняет ансамбль.

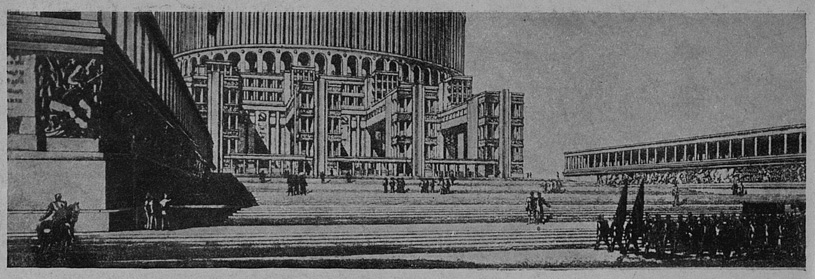

Семь лет жизни В. Щуко посвятил работе над проектированием Дворца Советов. Он совместно с В. Гельфрейхом представил свой первый проект на закрытый конкурс 1932 года (третий тур конкурса).

После того как в основу проекта Дворца Советов было решено принять проект Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейх привлекаются к совместному проектированию этого сооружения. В этой работе талант, большие знания, темперамент и колоссальная энергия Владимира Алексеевича проявились в полной мере. Его настойчивость в совершенствовании проекта, в поисках наиболее закономерных решений сыграли свою роль в создании окончательного проекта Дворца Советов.

Огромная работа, связанная с проектированием Дворца Советов, не оторвала Щуко от других заданий. Он участвовал в конкурсах на проекты Дома Наркомтяжпрома, Дома Наркомюста в Москве, павильона СССР на Международной выставке в Париже. Он проектировал Дворец культуры в Куйбышеве, оформлял интерьер филиала Большого театра в Москве, руководил архитектурно-планировочной мастерской № 2 Моссовета.

Осуществленные произведения последних лет жизни Щуко прочно вошли в историю советской архитектуры. Это большой Каменный мост в Москве, виадук в Сочи и станция метро третьей очереди «Электрозаводская».

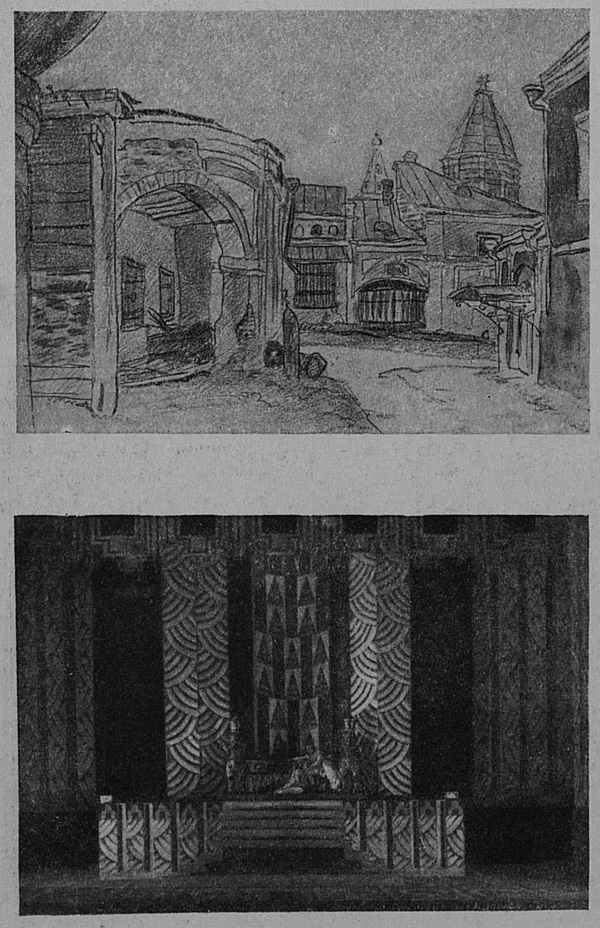

В творческой биографии В. А. Щуко большое место занимает театральная деятельность. Еще до революции Владимир Алексеевич работал в «Старинном театре» и в «Привале комедиантов», где было поставлено несколько пьес в его декорациях. Впоследствии большинство постановок было исполнено для ленинградских академических театров, несколько постановок было осуществлено в Народном доме и в Малом театре в Москве. Щуко не ограничивался только декорациями, он создавал весь спектакль — от эскиза и макета до рабочих чертежей декораций и рисунков костюмов.

Педагогическая деятельность Щуко началась также еще до революции. Он был профессором и директором Высших женских архитектурных курсов, преподавал в школе Общества поощрения художеств (по классу декоративной композиции), после революции — он профессор Академии художеств.

Один из лучших советских зодчих, Щуко сплотил вокруг себя большой коллектив архитекторов и воспитал плеяду талантливых учеников.

Источник: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Бархин М.Г., Иконников А.В. и др. (ред.). 1975

Публикации:

- Оформление спектакля

- Бал-маскарад

- Художник — о принципе монтировки

- О памятнике В. И. Ленину у Финляндского вокзала

- Что дала нам Великая социалистическая революция

- Творческий отчет

- Планировка и архитектура. Из заграничных впечатлений

- Путевые заметки

- О проекте памятника В. И. Ленину на б. Троицкой площади в Ленинграде

- О проекте памятников В. И. Ленину в Москве

- О проекте въезда в Смольный в Ленинграде

- Заметки из путевых тетрадей

- Выдержки из писем

|

|

| Доходные дома на Каменноостровском (Кировском) проспекте в Ленинграде. 1913—1914 | |

|

|

| Русский павильон на Международной выставке в Риме. 1911 | |

|

|

| Пропилеи к Смольному в Ленинграде. 1923 | |

|

|

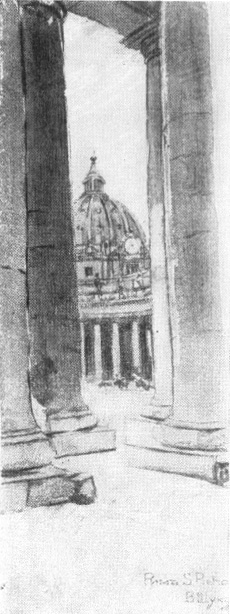

| В. А. Щуко. Рисунок. 1905 | |

|

|

| В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Библиотека им. В. И. Ленина в Москве. Общий вид и план 2-го этажа. 1928—1929 | |

|

|

|

|

| В. А. Щуко, М. Г. Манизер. Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде. 1926 | |

|

|

| В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Театр в Ростове-на-Дону. Общий вид и план. 1933—1936 | |

|

|

|

|

| Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Дворец Советов в Москве. Макет. 1938—1939 | Собор св. Петра в Риме. Карандаш, акварель. 1905 |

|

|

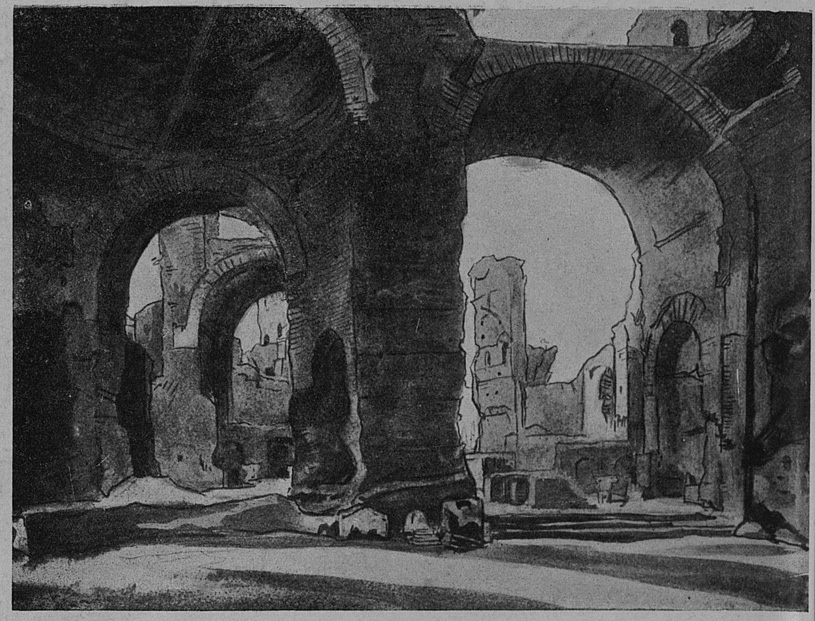

| В. А. Щуко. Лоджия Деи Ланци. Акварель. Перо. 1905 | |

Владимир Алексеевич Щуко. Творческий путь (М. Минкус)

Журнал «Архитектура СССР» №1-1939 г., стр. 31-51

От редакции

Настоящая статья о творчестве академика архитектуры Владимира Алексеевича Щуко, была уже набрана и сверстана, когда Редакция получила печальное известие о смерти выдающегося деятеля советской архитектуры.

Посвящая эти страницы памяти покойного мастера. Редакция глубоко скорбит об утрате, понесенной нашей архитектурой.

К работам В.А. Щуко нельзя подходить с общей меркой, с какой-либо пригодной во всех случаях критической формулой, — они не укладываются в привычное деление по направлениям и группам.

К каждому новому заданию В. А. Щуко подходит свободно, его не отягчает груз эрудиции, его решения трудно предугадать. Он всегда ищет пластически оправданных решений, всегда опирается в своей работе на архитектурное наследие, одновременно всегда считаясь с особенностями, с новым характером задания.

Надо внимательно изучить весь путь этого большого мастера, чтобы убедиться в настойчивости и последовательности, с которыми он развивает свои архитектурные идеи.

В.А. Щуко родился в Тамбове в 1878 году. Ещё в средней школе он много рисовал, увлекался пейзажной и портретной живописью. После окончания в 1897 году тамбовского реального училища, он не без внутренней борьбы решил стать архитектором. В том же году В.А. Щуко держит экзамен на архитектурное отделение Академии художеств. Первая попытка поступить в академию не увенчалась успехом, рисунки будущего архитектора показались профессуре произведениями законченного художника, которого трудно перевоспитать в духе академизма. Только по конкурсному экзамену следующего года Щуко был принят в академию.

|

| Академик архитектуры В.А. Щуко |

|

| Гробница Медичи. Флоренция. Рисунок В.А. Щуко. 1905 г. |

|

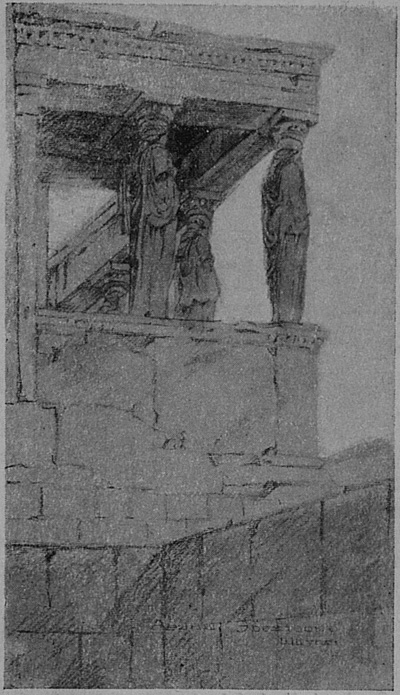

| Эрехтейон. Афины Рисунок В.А. Щуко. 1905 г. |

|

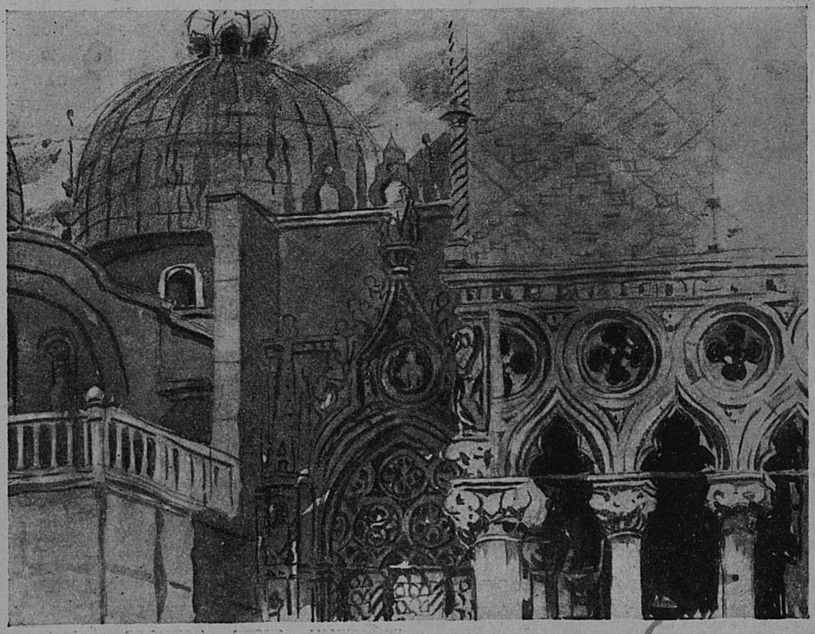

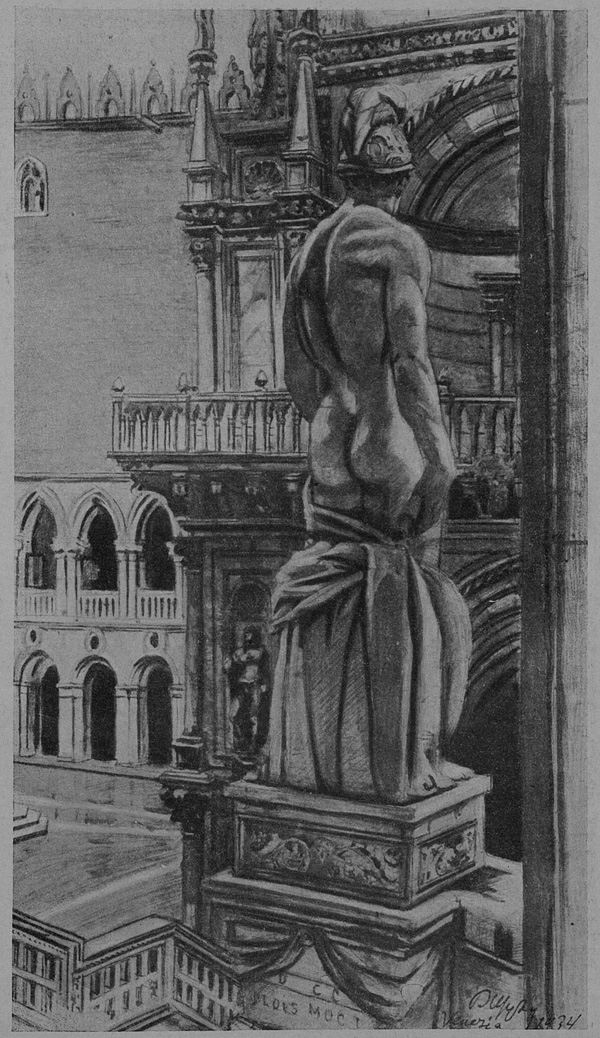

| Фрагмент Дворца Дожей. Венеция. Рисунок В.А. Щуко. 1905 г. |

|

| Барельеф саркофага Александра Македонского. Константинополь. Рисунок В.А. Щуко. 1905 г. |

|

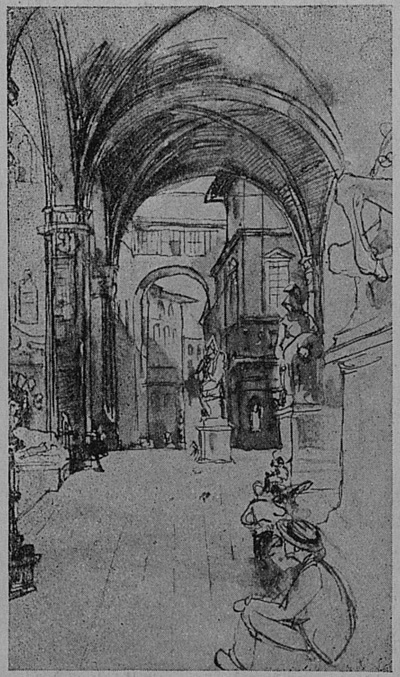

| Лоджия Ланци. Флоренция. Рисунок В.А. Щуко. 1905 г. |

Позже даже консервативная академическая профессура научилась ценить широту интересов В.А. Щуко. Помимо занятий на архитектурном отделении, он увлекается живописью, графикой и скульптурой, — посещает класс Репина, класс известного мастера офорта Матэ, скульптурную мастерскую Беклемишева, проявляя себя способным художником в самых различных областях искусства.

Во время летних каникул Щуко одет в Псков и Новгород. Простота и выразительность старинной русской архитектуры производят на него исключительное впечатление.

Летние каникулы 1901 года В.А. Щуко использовал для поездки с полярной экспедицией на Шпицберген. Привезенная из этой поездки серия пейзажных работ, превосходно передающих природу севера, была показана на выставке, специально организованной в Академии наук.

Годы, в которые формировался талант В.А. Щуко, были отмечены известным оживлением академической жизни. Все яснее сознавалась оторванность академического преподавания от требований современности. Раздавались все более решительные голоса за его реформу. Целый ряд студентов академии, впоследствии видных архитекторов (И.В. Жолтовский, И.А. Фомин, В.А. Щуко и др.), в обращении к замечательным памятникам русского классицизма и ампира,в изучении архитектуры ренессанса ищут возможностей повышения архитектурной культуры. Конкурсная академическая программа В. А. Щуко (проект дворца наместника на Д. Востоке) была выполнена в стиле русского ампира. В последующие годы увлечение ампиром становится всеобщим. За свой проект В.А. Щуко удостаивается высшего отличия — заграничной поездки.

В.А. Щуко едет в Константинополь, посещает Афины, Олимпию и затем надолго обосновывается в Италии. Он работает в Риме, Флоренции, Венеции, знакомится с памятниками Равенны, Пизы, Модены, Лукки и других городов.

По возвращении в Россию Щуко представляет свои работы совету Академии. Совет находит их настолько значительными, что предлагает архитектору вторичную заграничную командировку. На этот раз Щуко направляется только в Италию. Он ставит себе задачу изучения творчества Палладио и Джулио Романо. В Виченце молодой архитектор обмеряет одно из лучших произведений Палладио, «лоджию Дель Капитана», и целый ряд вилл, расположенных в окрестностях города. В Мантуе Щуко обмерил дворец Гонзага и замечательное казино при нем.

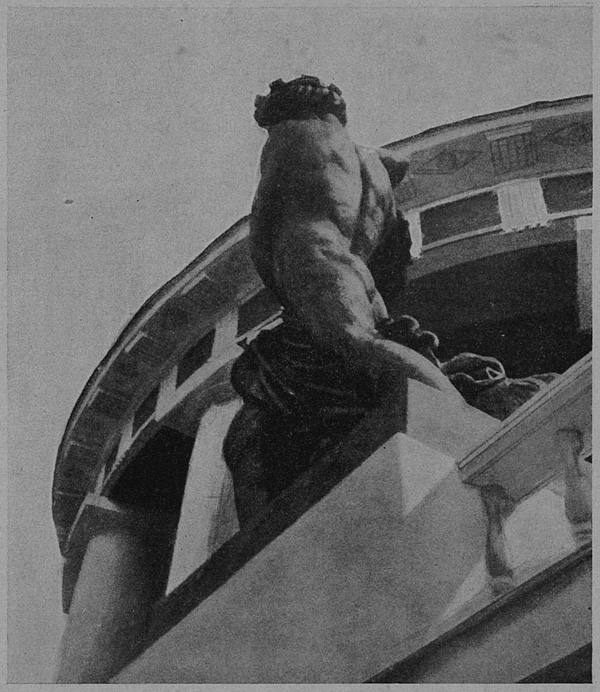

Многие из заграничных работ Щуко хранятся в музее Академии художеств в Ленинграде. Все они выполнены в манере, не обычной для воспитанников тогдашней Академии. В них нет того безразличия к теме, той суховатой точности, которые были характерны для академических рисовальщиков. Щуко, наоборот, в своих рисунках стремится дать представление о духе, аромате памятника, о природной среде, в которой он воспринимается.

Архитектор выбирает всегда неожиданные, смелые точки зрения. Интересно отметить, что Щуко почти во все свои зарисовки вводит скульптуру. Поражает разнообразие техники: молодой архитектор работает в технике акварели, масла, карандашом, пером, нередко сочетая их в одном рисунке.

Мы так подробно остановились на рисунках Щуко, ибо ознакомление с ними необходимо всем нашим молодым архитекторам. Они сделаны мастером, который чрезвычайно внимательно изучал архитектурное наследство. Давно уже пора издать их отдельным альбомом.

|

| Выставочный павильон в Риме. Фрагмент. 1910—1911 гг. В.А. Щуко |

|

| Жилой дом на Кировском проспекте в Ленинграде.1908—1909 гг. В.А. Щуко |

|

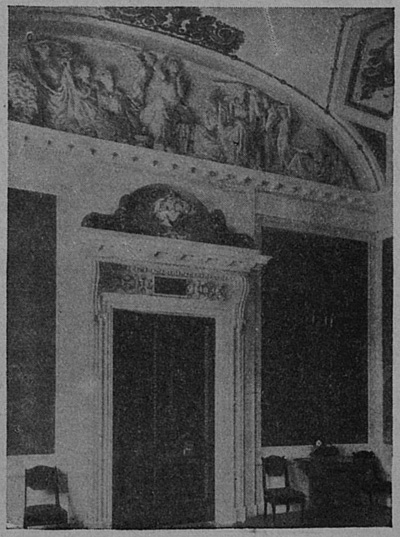

| Памятный зал в Академии Художеств в Ленинграде. 1913—1914 гг. В.А. Щуко |

|

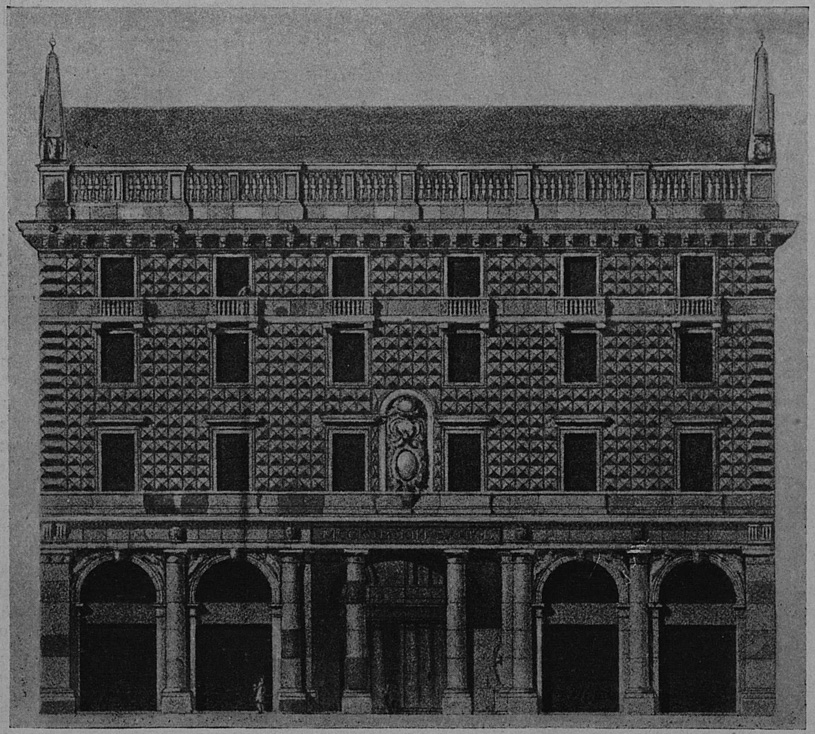

| Проект Николаевского вокзала (в Ленинграде). 1913 г. В.А. Щуко |

|

| Проект Московского банка (в Ленинграде). Фасад и план. 1914 г. В.А. Щуко |

|

| Проект Киевской земской управы. Фрагмент фасада. 1913 г. В.А. Щуко |

Первые самостоятельные проекты В.А. Щуко выполняет уже после возвращения из второй заграничной поездки. На годы 1907—1911 падает оформление совместно с художником Е. Лансере «Кафе де Франс» в Петербурге, проектирование дома-особняка Левшина и доходного дома Бурцева, строительство доходных домов Маркова на Каменноостровском проспекте (при участии арх, Г.А. Голубева). Наконец, значительной работой того времени является проектирование русских павильонов для международных выставок 1911 года в Риме и Турине.

Остановимся только на некоторых из этих работ. В доходных домах на Каменноостровском проспекте В.А. Щуко пришлось считаться с весьма трудной задачей. План одного из домов был разработан другим архитектором, фундаменты были уже осуществлены, когда Щуко было поручено дальнейшее проектирование. К тому же проект второго дома пришлось композиционно увязывать с первым уже после того, как он был осуществлен. Архитектор решил эту задачу исключительно удачно. Фасады обоих домов трактуются в монументальных формах. И в том, и в другом случае можно говорить о влиянии итальянского ренессанса. Но, выявляя жилой характер этих домов, Щуко пользуется в каждом из них иными приемами даже в деталях. Чем обеспечивается их ансамблевое единство? Особую роль в ансамбле играет композиция, основанная на контрастном сочетании двух фасадов: вертикальный ритм членения одного из домов с его трехчетвертными колоннами контрастирует с деликатно обработанной плоскостью стены другого. Однако лоджеты этого дома дают глубокую тень и как-то восстанавливают пластическое равновесие двух фасадов.

Надо вспомнить архитектуру жилых домов того времени, чтобы по достоинству оценить работу Щуко. Эклектическое, лишенное всякой архитектурной логики сочетание элементов самых различных стилей господствовало повсеместно. Попытки восстановить строгий вкус уже делались, но они никогда не применялись к архитектуре доходного дома. Щуко первый в этой области смело обратился к мотивам ренессанса. Важно отметить, что в доходных домах на Каменноостровском приемы ренессанса используются свободно, в соответствии с новой темой, без всякой претензии на археологическую точность. Здесь очень ярко сказалась основная черта творчества Щуко — стремление к самостоятельной, современной интерпретации композиционных и пластических приемов, проверенных на опыте мирового зодчества.

В 1910 году В.А. Щуко было поручено новое ответственное задание — проектирование русских павильонов для международных выставок в Риме и Турине. Вопреки всеобщему ожиданию, Щуко не решил свои павильоны в формах псевдорусской архитектуры. Проектируя для Рима, города музея, он остановился на торжественном русском ампире. Ему хотелось показать Западу архитектуру крепкую, монументальную, выросшую на русской почве, русскую по образу и форме, хотя и основанную на общих для всех европейских стран принципах классицизма.

Павильон в Риме сочинен Щуко по образцу агатовых комнат Камерона в Детском селе (ныне г. Пушкин). Но решение наружных лестниц, подходов к павильону, его стилобата, его ордера избрано самостоятельно. Одинокие каннелированные ионийские колонны ротонды Камерона заменены в ротонде Щуко сильными ампирными парными дорическими колоннами. Фланги решены совсем просто: чистая гладь стены не расчленяется, как у Камерона, пилястрами. Щуко учёл, что выставочное здание требует особо выразительного оформления входа. Этим объясняется строгая трактовка флангов и сосредоточение самых сильных архитектурных форм в центре. Перед ротондой у лестниц были поставлены золоченые фигуры — слепки со статуй Горного института. Здесь, так же, как и в главном фасаде павильона в Турине (он вызывает в памяти творения Джилярди), Щуко вводит в свою композицию яркие цветовые пятна. Уже в этих двух павильонах он проявляет себя как мастер большой декоративной культуры, всегда использующий средства пластики и цвета в качестве законных компонентов архитектурного замысла.

В 1911 году В.А. Щуко получает звание академика архитектуры. Ему поручается выполнение ряда крупных сооружений. Вокруг него группируются способные ученики Академии художеств — его помощники в работе.

В годы, предшествовавшие империалистической войне, Щуко проектирует Николаевский вокзал и банковское здание для Петербурга, здание Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве, вокзал и земскую управу в Киеве, виллу-особняк Мордвинова на Каменном острове. Единственными осуществленными работами этого периода были — здание Киевской земской управы и оформление «Памятного зала» Академии художеств. Остальные проекты, из которых многие были чрезвычайно интересно задуманы архитектором, так и остались неосуществленными, — помешала война.

Николаевский вокзал В.А. Щуко решает в формах повышенной монументальности. Колоннада входов, полукружия перронных перекрытий, скульптурные группы, вертикаль башни — подчеркивают образ столичного вокзала.

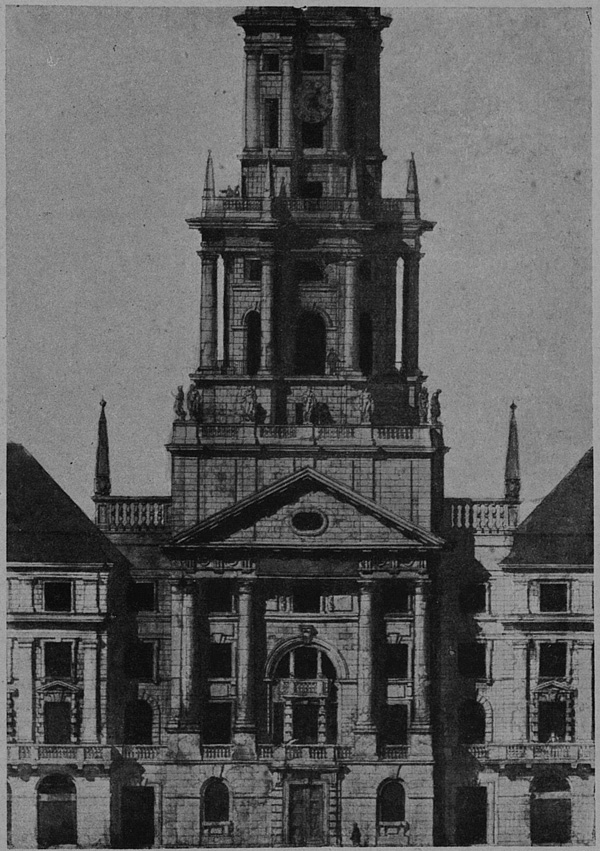

Для здания Киевской земской управы Щуко исполнил целый ряд законченных проектов-вариантов. Очевидно, архитектору трудно было представить себе образ этого здания. Он пытается решить его в ампире, палладианских и барочных формах, наконец, останавливается на интерпретации позднего ренессанса. Характерно сближение здания земской управы с историческими образцами западных ратуш. Нам кажется, что в этой работе В.А. Щуко был частично под влиянием западного неоклассицизма (Гофман — Мессель).

Здание было осуществлено только частично. Сейчас оно сильно искажено позднейшими переделками: не выведена на всю высоту центральная башня, в аттиковый этаж и крышу врезаны окна, внутренняя отделка не выполнена.

Здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества должно было быть выстроено на угловом участке. Щуко на углу ставит ротонду. Оба фасада здания и ротонда решены единым ордером. Несмотря на то, что в связи с назначением сооружения требовались большие оконные проемы, Щуко сумел сохранить цельность стены. Детали и фрагменты фасада прорисованы очень тонко и умело. Удачно и плановое решение.

В оформлении «Памятного зала» Академии художеств В.А. Щуко проявил себя как мастер интерьера. В обработке этого торжественного зала архитектор использовал все средства синтетического воздействия: росписи, лепную орнаментику, мрамор, бронзу тонко прорисованных деталей, полированное дерево. Зал выдержан в осовремененных формах русского классицизма. Росписи тимпана свода и плафона выполнены академиком живописи Е. Лансере. Обращает на себя внимание метод работы архитектора. Все детали рисовались им на стенах в натуральную величину. Затем делались пробные элементы из гипса, и только после такой проверки принималось окончательное решение. Этот метод работы не только в кабинете, не только по библиотечным увражам, применяется Щуко постоянно во всех случаях, когда он имеет возможность осуществлять свой замысел в натуре. Так выполнены прекрасные орнаменты дома на Каменноостровском, так он стремится работать и сейчас.

Проект здания Московского банка (предполагался к строительству на Невском проспекте) — одна из лучших дореволюционных работ Щуко. Оно привлекает внимание ясностью и свободой пространственного решения. Через въезд-пропилеи открывается доступ во внутренний двор, в конце которого расположен вход в круглый операционный зал; ярусы-балконы последнего поддерживаются колоннадами. Перед зрителем, по мере его продвижения, раскрываются все новые перспективы внутреннего пространства. Наоборот, главному фасаду приданы строгие замкнутые дворцовые формы. Основным мотивом здесь является колоннада двух нижележащих этажей, несущая на себе обработанную квадрами плоскость стены.

В годы войны В.А. Щуко с большой группой архитекторов выполнил трудную работу по реставрации Таврического дворца.

Ещё до революции В.А. Щуко проявил себя как один из ведущих мастеров русской архитектуры. Его выделяет интенсивность творческой работы, разнообразие интересов, склонность к синтетическим решениям. Щуко проектирует банки, особняки, доходные дома, выставочные павильоны, вокзалы, здания учебного и общественного назначения, он проявляет себя и как мастер интерьеров, нередко сам выполняющий живописные панно и различные детали, входящие в их декор. Разнообразию тематики соответствуют углубленные поиски новой образности, новых архитектурных форм. Щуко, так же как и некоторые другие архитекторы его поколения, мечтает о большом стиле, пытается сочетать классику с современностью. Отсюда внимательное изучение наследия прошлого и, вместе с тем, обращение к зданиям новых типов (банки, вокзалы). Этим крупным сооружениям, вызванным к жизни развитием капитализма, а не барским особнякам, на которых сосредоточили свое внимание многие другие архитекторы, Щуко отдает явное предпочтение.

Но творчество этого периода не лишено внутренней противоречивости. Мы уже говорили о тех мучительных колебаниях, с которыми для Щуко была сопряжена работа над Киевской земской управой. Надо было обладать многими иллюзиями, чтобы земскую управу царской России решать в формах Западной ратуши эпохи восхождения буржуазии. Щуко, по-видимому, отлично сознавал всю противоречивость его замысла, но не мог удовлетвориться и созданием «казенного» здании старого типа. Известный налет стилизации, пусть культурной, проникнутой здоровым пластическим чувством, был неизбежен в этих условиях. Убогое содержание дореволюционного строительства противоречило потребности художника в широких архитектурно-идейных концепциях. Характерна склонность к сложным пространственным ритмам, к свободной перефразировке стильных образцов, которые вносит в свои проекты В.А. Щуко. В этом его отличие от архитекторов пассеистов, мечтавших об умиротворенной идилличности старого усадебного ампира.

|

| Въезд в Смольный. Ленинград. 1922 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх |

|

| Памятник Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде. 1924 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх. Скульптор С.А. Евсеев |

|

| Костюмы к постановке «Борис Годунов». Новгород. 1922 г. Рисунок В.А. Щуко |

|

| Декорация к постановке «Сарданапал». 1924 г. Рисунки В.А. Щуко |

В.А. Щуко не принадлежит к тем архитекторам старшего поколения, которые первые годы Октябрьской революции «отсиживались», выжидали. В историю первых художественных и архитектурно-строительных начинаний советской власти он вписал свое имя целым рядом работ. Он участвует в оформлении революционных праздников, выступает как театральный художник, разрабатывает в 1920 году проект Дома культуры Московско-Нарвского района в Ленинграде, работает в качестве архитектора Смольного (планировка парка с памятниками Ленину, Марксу и Энгельсу) и т. д.

В 1922 году В.А. Щуко поручается ответственная задача оформления площади перед Смольным и создания здесь торжественных пропилей-въезда. В 1924 году он создает первый монументальный памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала.

Как видно уже из этого беглого перечня, новые темы, новые задачи в области искусства всецело захватили В.А. Щуко. С первых лет революции он постоянно работает вместе с В.Г. Гельфрейхом. В истории дореволюционной архитектуры трудно найти пример подобного творческого содружества двух мастеров. Только после революции, когда изменились условия жизни и работы архитектора, когда возросла его ответственность перед страной и народом, оно стало возможным.

Из архитектурных работ, выполненных В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом в первые годы революции, более подробно следует остановиться на двух: конкурсном проекте Московско-Нарвского дома культуры и осуществлённом проекте въезда в Смольный.

Если не знать особых условий, в которых развивалось искусство после 1917 года, если забыть о сильном влиянии формализма, под которое тогда подпали многие художники и архитекторы, трудно даже предположить, что обе эти работы вышли из мастерской одного и того же архитектора. Творчество В.А. Щуко как бы расщепляется, начинает развиваться в двух различных направлениях. Работая над проектом Московско-Нарвского дома культуры, Щуко впервые столкнулся с новым архитектурным заданием; наряду с другими архитекторами он участвовал в определении архитектуры зданий необычного типа, вызванных к жизни революцией. На первых порах новизна задания толкала к формальному экспериментаторству. Назначение здания, жизнь, которая должна была в нем развернуться, представлялось еще смутно. Поэтому план компануется на основе произвольных домыслов, а в фасадах, вернее в гранях и вздыбившихся объёмах, их замещающих, единственным доминирующим принципом архитектурной композиции становятся пресловутые «сдвиги».

Спустя два года, в 1922 году, после конкурса, проведённого на оформление въезда к Смольному, Щуко и Гельфрейх создают свои, вошедшие в историю советской архитектуры, пропилеи. Замечательный ансамбль бывшего Смольного института, превращенный в 1917 году в штаб Октябрьской революции, надо было завершить торжественным входом-въездом, который одновременно внес бы элементы архитектурной организации и в площадь перед Смольным.

Щуко и Гельфрейх решили вход в Смольный в виде пропилей, тосканская колоннада которых, поставленная по оси перспективы Смольного, удивительно масштабно увязалась и с площадью, и с виднеющимся вдали зданием Смольного. Может быть, потому что В.А. Щуко считался с ансамблем большой художественной ценности, может быть, потому что сама задача создания въезда-пропилей не толкала его к «новаторству», но В.А. Щуко в этой своей работе вновь себя проявил как тонкий знаток классики.

В первые годы Октября о регулярной архитектурно-строительной работе не приходилось еще мечтать. Щуко, которому всегда были близки интересы живописи и декоративного искусства, почти целиком отдает себя театру. На протяжении 10 лет он оформляет более 40 постановок в ленинградских академических театрах.

В них есть кое-что и от первого и от второго направлений, на которые расщепляется творчество мастера. Вернее, в них объединяются оба эти противоречивые устремления и проявляется давняя любовь В.А. Щуко к приподнятой торжественности, красочной яркости большого стиля. Лучшие постановки В.А.— это «Сарданапал», «Антоний и Клеопатра», «Отелло», «Борис Годунов», «Бал-Маскарад», требовавшие особого чувства театральности, почти монументальных архитектурно-живописных декораций.

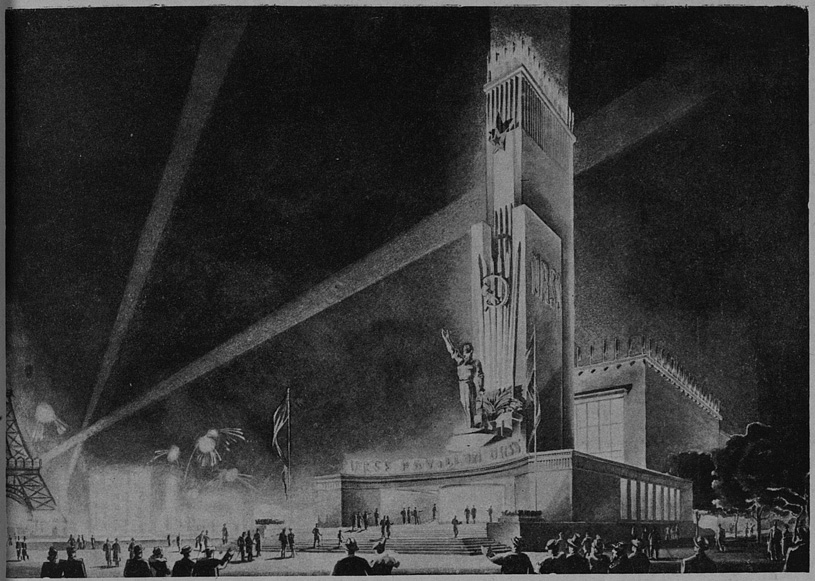

В 1924 году объявляется конкурс на памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала. Щуко и Гельфрейху, в сотрудничестве со скульптором Евсеевым, поручается его осуществление. В работе над этим памятником проявляется вся присущая В.А. Щуко сила образного представления. Гранитный постамент памятника завершен частью броневика и монументальной фигурой В.И. Ленина. Это был не единственный памятник, над которым Щуко и Гельфрейх работали в те годы. В сотрудничестве с живописцем В. Якуловым они создали проект памятника 26 бакинским комиссарам (получил золотую медаль на Парижской выставке в 1924 году); в 1924 году архитекторы разрабатывают эскиз памятника Ленину на набережной Невы у Троицкого моста, а в 1925 году — памятник павшим борцам революции для Одессы.

В том же году Щуко и Гельфрейх участвовали в конкурсе на проектирование Дома промышленности УССР в Харькове.

Тогда же Щуко и Гельфрейх работали над проектом иностранного павильона сельскохозяйственной выставки в Москве 1923 года (осуществлён) и проектом павильона СССР для Парижской выставки 1924 года.

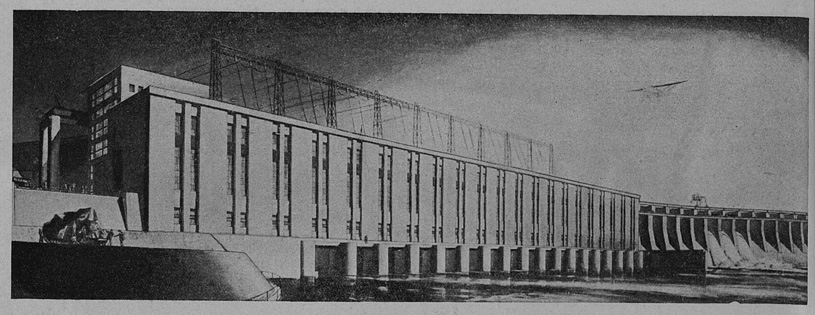

Три понижающие подстанции Волховстроя (на Васильевском острове, Петроградской и Выборгской сторонах) были окончены строительством в 1927 году. Это первые послереволюционные работы Щуко и Гельфрейха, в которых уже намечаются характерные для них в дальнейшем искания новой монументальности. Все три станции трактуются как цельные пластические объёмы. Здания ставятся на цоколь, расчленяются вертикалями лопаток, увенчиваются общей тягой карниза. Здесь можно уже предугадать те приемы, к которым архитекторы придут впоследствии, проектируя Днепровскую гидростанцию и библиотеку Ленина.

|

| Театр им. М. Горького в Ростове-на-Дону. 1929—1934 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх |

|

| Театр им. М. Горького в Ростове-на-Дону. План |

|

| Театр им. М. Горького в Ростове-на-Дону. Вестибюль |

В 1927—1930 гг. Щуко и Гельфрейх проектируют Киевский вокзал, Дворец труда в Иванове, Дом Советов в Туле, Днепровскую гидростанцию, Ростовский театр и библиотеку Ленина. Только последние два проекта были осуществлены.

Запроектированный в 1929 году и законченный строительством в 1935 году театр, несомненно, является одной из интереснейших работ Щуко и Гельфрейха. В основу задания было положено ложное представление о театральном действии. Гигантомания, перегибы в сторону предельной механизации сценического действия были в то время повсеместны, и все же архитекторы создали не только машину для «героического массового действия». В композиции главного фасада, основанной на противопоставлении объёмов и контрастной игре различных материалов (стекло — камень) есть внушительность и своеобразие. Два крупных рельефа, сильный вынос навеса над входом, парадные пандусы и лестницы подчеркивают центр здания, который фланкируется двумя боковыми, вынесенными вперед, объёмами лестничных клеток. Рельефы в этих условиях приобретают особое значение образных пластических акцентов и, вместе с тем, как бы поддерживают мощную лобовую плоскость глухой стены над остеклением центрального массива здания.

Необычен приём вынесения лестничных клеток в самостоятельные объёмы. В этом приеме, так же как и в злоупотреблении большими остекленными плоскостями, сказывалось влияние функционализма. Но Щуко и Гельфрейх не могли, конечно, удовлетвориться его сухими, голыми и жесткими формами. Даже их ранние проекты — произведения своего времени — выделяются особой пластичностью и выразительностью. В проекте библиотеки Ленина они уже отказываются, если не всегда с достаточной решительностью, от функционалистических схем.

Конкурсный проект библиотеки Ленина вызвал в свое время много нареканий со стороны правоверных последователей функционализма. Они находили, что проект Щуко и Гельфрейха слишком «классичен», что произведения советской архитектуры не должны быть украшены скульптурой и рельефами.

Библиотека им. Ленина проектировалась я 1928—1929 гг. Заканчивается она строительством только теперь. За это время советская архитектура прошла большой путь. Многое сейчас и в общей композиции, и в планировке комплекса библиотеки кажется неоправданным. Архитекторам уже в процессе строительства приходилось дорабатывать фасады, добиваться большей их выразительности. Благодаря введению скульптуры, проверке различных элементов в натуре, тонкой и оригинальной прорисовке деталей, им удалось улучшить общее впечатление от здания.

|

| Проект Днепровской гидростанции. 1929 r. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх |

|

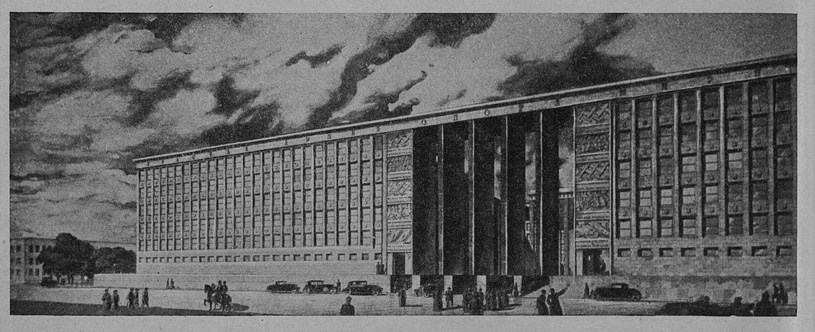

| Проект здания Военной академии РККА им. Фрунзе в Москве. 1932 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, А.П. Великанов, Л.М. Поляков |

|

| Проект Дома правительства в Сухуми. 1933 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх |

|

| Проект библиотеки им. Ленина в Москве. Перспектива. 1928—1929. В. А. Щуко, В.Г. Гельфрейх |

|

| Проект библиотеки им. Ленина в Москве. Генеральный план. 1928—1929 |

|

| Проект Дворца культуры в г. Куйбышеве. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, И.Е. Рожин |

|

| Проект павильона СССР на Парижской выставке. 1935 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, А.П. Великанов, Л.М. Поляков, Ю.В. Щуко |

В 1930—1932 гг. Щуко и Гельфрейх участвовали почти во всех крупных конкурсах. Они проектируют театр массового действия для Харькова, театр ВЦСПС для Москвы, школу ВЦИК в Кремле, здание Московского областного комитета партии, Военную академию им. Фрунзе, Дом промышленности в Свердловске и т. д.

Кроме того, они работают над проектом расширения Публичной библиотеки в Ленинграде. Все эти проекты остались неосуществленными.

Со сложными ансамблевыми задачами архитекторы столкнулись в работе над проектом расширения Публичной библиотеки в Ленинграде и проектом школы ВЦИК в Кремле. Как ранее, создавая свои пропилеи Смольного, архитекторы и теперь нашли средства для того, чтобы, не теряя собственного лица, подчиниться требованиям ансамбля.

Мы видим, как живо откликаются Щуко и Гельфрейх на все художественно-строительные задания первых 15 лет революции. Проекты правительственных и общественных зданий, театров, промышленных сооружений, скульптурные памятники, театрально-декоративные работы выходят из их мастерской. В основе всех этих работ лежит правильное понимание деятельности архитектора, как деятельности художественно-универсальной. Многое из того, что было создано в эти годы, осталось лишь в проектах. «Бумажное» проектирование было в то время, как известно, широко распространенным явлением. Архитекторы брали только первые уроки в гигантской школе социалистического строительства. Проходили эту школу даже самые крупные мастера. — В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх в том числе. Не следует, однако, представлять всю историю первых лет архитектурного развития в советских условиях только как эпоху всеобщего тяготения к схематизму, конструктивизму, функционализму и т. д. На примере Щуко и Гельфрейха в этом лучше всего убеждаешься. С каждым новым проектом все более четко определялось основное направление их творчества, круг близких им тем.

В годы революции Щуко и Гельфрейх проявляют себя как мастера больших общественных и государственных зданий. Всей своей предшествующей деятельностью они были подготовлены и к работе над зданием- монументом, зданием-памятником эпохи.

|

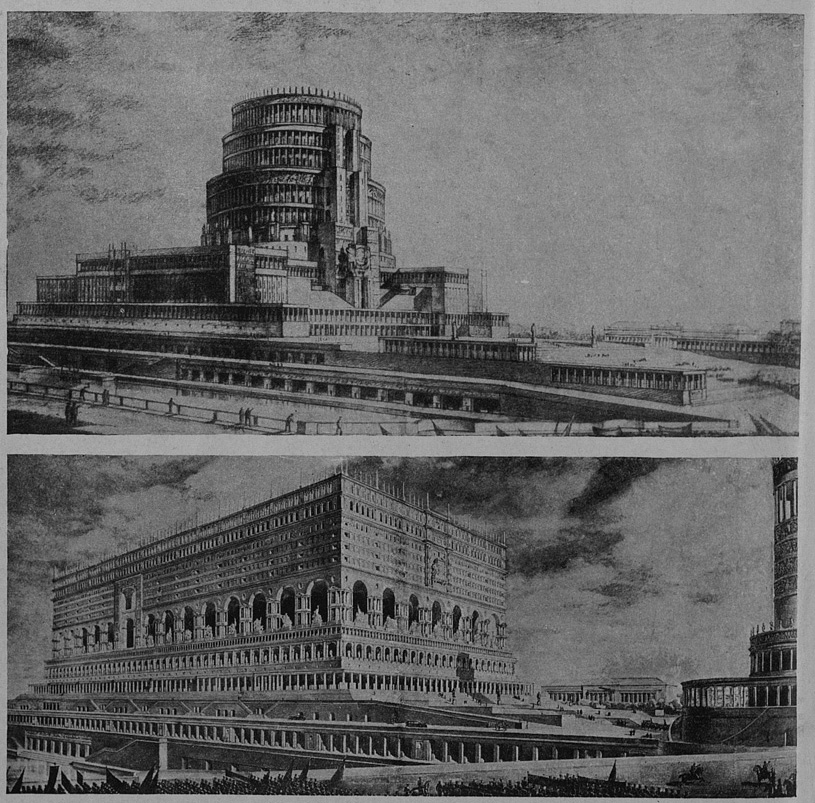

| Проект Дворца Советов. 3-й тур конкурса. 1932 г. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, при участии A.П. Великанова, Л.М. Полякова, А.Ф. Хрякова |

|

| Проект Дворца Советов. 4-й тур конкурса. 1933 г. B.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх при участии А.П. Великанова, Л.М. Полякова, И.Е. Рожина, А.Ф. Хрякова, Ю.В. Щуко |

|

| Проект Дворца Советов. 4-й тур конкурса. Вариант. 1933 г. Перспектива. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, при участии П.В. Абросимова, А.П. Великанова, Л.М. Полякова, И.Е. Рожина, E.Н. Селяновой, А.Ф. Хрякова, Ю.В. Щуко |

|

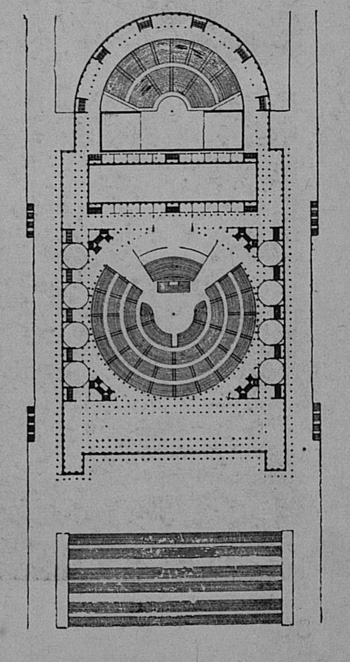

| Проект Дворца Советов. 4-й тур конкурса. Вариант. 1933 г. План |

|

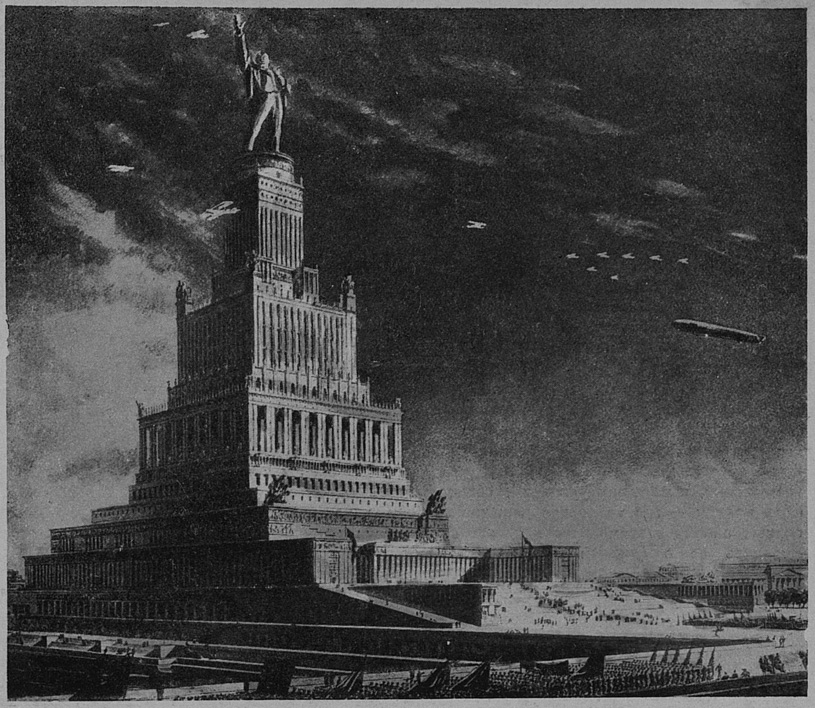

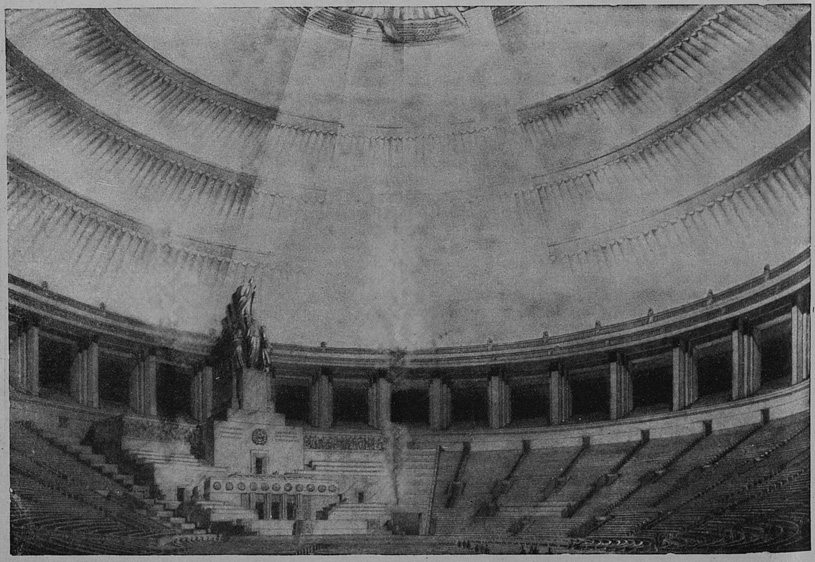

| Дворец Советов. Большой зал. В.Г. Гельфрейх, Б.М. Иофан, В.А. Щуко |

В 1931—1932 гг. состоялись два первых тура конкурса на составление проекта Дворца Советов в Москве. Перед всеми архитекторами была поставлена высокая и благородная цель. Вопросы архитектуры начали привлекать всеобщее внимание. Это был рубеж, начало нового этапа развития советской архитектуры.

Проекты, представленные как нашими, так и зарубежными архитекторами на первый и второй туры конкурса, не удовлетворили советскую общественность. В связи с этим был объявлен третий тур конкурса (закрытый), к участию в котором были привлечены Щуко и Гельфрейх. Почетное правительственное задание открывало им возможности, о которых они давно мечтали. Может быть, поэтому их проект, не отвечавший ещё всем требованиям, выделялся в ряду других.

В начале работ четвертого тура конкурса Щуко и Гельфрейх все свое внимание сосредоточили на варианте, развивающем композицию их проекта третьего тура конкурса; основной цилиндрический объём здания получил большую высотность и расчленение на ярусы. В композиции видное значение начинают играть подходы, лестницы, пандусы, пропилеи. Впоследствии архитекторы перешли к разработке двух других вариантов, которые и были представлены на конкурс. Между тем, именно в цилиндрическом ярусном варианте уже намечались основные композиционные принципы архитектуры Дворца.

Два других варианта проекта Дворца Советов неоднократно публиковались в архитектурной печати. В первом из них Дворец Советов решался одним монолитным кубическим объёмом, по низу шли ленты сплошной колоннады. Выше куб здания получил вертикальные ритмические расчленения; здание завершалось рядом обелисков и флагштоков. На главном фасаде, обращенном к Кремлю, был помещен грандиозный герб СССР. Для второго варианта была избрана лаконичная форма параллелепипеда с богато оформленным входом в торцовой его части, обращенной в сторону Кремля. Все сооружение расчленялось на ряд поясов, обработанных мелкими масштабными деталями (колонны и скульптурные группы в ярусе лоджий, аркад и т. д.). Со стороны главного фасада над входом был помещен герб Союза. Сооружение венчалось, так же как и в первом варианте, рядом обелисков и флагштоков. На берегу Москва-реки у Каменного моста между Дворцом Советов и Кремлем была запроектирована вертикаль-башня. Оба эти варианта не отвечали образу Дворца Советов. Менее удачен первый из них, в котором не нарастание масс, а «плоскостная» (если принять во внимание масштаб сооружения) обработка сторон куба являлась основным композиционным приемом.

В мае 1933 года Совет строительства Дворца Советов постановляет принять проект Б.М. Иофана (проект 4-го тура конкурса) в основу проекта Дворца Советов. В том же постановлении предлагается верхнюю часть Дворца Советов завершить мощной фигурой В.И. Ленина.

Вскоре, следующим постановлением Совета строительства к проектированию Дворца Советов были привлечены В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх.

В связи с введением в композицию Дворца Советов статуи Ленина для авторов проекта Дворца открылся новый чрезвычайно ответственный этап работы.

К осени 1933 года Щуко и Гельфрейх разработали целую серию новых вариантов, где архитектурный образ Дворца Советов неразрывно связан с фигурой Ленина, а высота сооружения вместе со статуей доводится до 450 метров. Два лучших варианта этой серии были опубликованы в Ленинградском ежегоднике архитекторов-художников за 1935 год. Один из них был принят Советом строительства и послужил основанием для составления эскизного проекта, который и был утвержден в феврале 1934 года.

В последующие годы коллектив строителей Дворца упорно работает над порученной ему ответственной задачей. Надо было уточнить пропорции Дворца, найти правильное соотношение между фигурой, ее постаментом и ростом основных вертикальных членений здания. Надо было разработать интерьеры, найти решение генерального плана района Дворца Советов, запроектировать торжественные подходы к нему.

Близится монтаж основных конструкций дворца; недалеко время, когда величайший памятник В.И. Ленину, памятник сталинской эпохи, будет виден со всех концов Москвы.

|

| Проект Дома Наркомтяжпрома в Москве. Перспектива. 1935 г. В.А. Щуко. В.Г. Гельфрейх, П.В. Абросимов и А.П. Великанов |

|

| Проект Дома Наркомтяжпрома в Москве. План |

Огромный труд по составлению окончательного проекта Дворца Советов не оторвал В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха от выполнения ряда других архитектурных заданий. За последние четыре года они участвовали в нескольких конкурсах — на проектирование домов Наркомтяжпрома и Наркомюста в Москве, павильона для Международной выставки в Париже и т. д. Кроме того, они являются авторами нового оформления зрительного зала филиала Большого театра, проектируют Дом культуры и памятник Куйбышеву в г. Куйбышеве и театр для Ашхабада. В этом проекте архитекторы удачно находят формы театрального здания, отвечающего природным условиям и национальной культуре Туркмении.

К последним произведениям В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха относятся — Дом правительства Абхазской АССР в Сухуми, главный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, станция метро «Электрозаводская» (третья очередь), Большой Каменный мост в Москве и мост-виадук в Сочи. Все эти объекты находятся в стадии строительства. В 1936 — 1937 гг. В.А. Щуко исполнил также декорации для постановки «Бориса Годунова» в Государственном академическом Малом театре.

• • •

Долгий путь творческого развития выдвинул В.А. Щуко в ряды лучших зодчих Страны Советов. Работая в течение многих лет над зданиями крупного общественного, государственного значения, В.А. Щуко воспитал в себе качества, необходимые архитектору-монументалисту: умение находить пластический декор, отвечающий масштабам больших сооружений, их теме; способность правдивого архитектурного истолкования новых конструкций, чувство массы, объёма, материала.

Творчество мастера трудно анализировать. Нет ничего более чуждого ему, чем самоограничение какой-либо одной системой форм или привычным композиционным штампом. Он всегда исходит из суммы условий, определяющих задание, уделяя равное внимание выражению темы, образа, требованиям ансамбля, пластике фасадов, логике плана, правде конструкции.

|

| Термы Каракаллы. Рим. Рисунок В.А. Щуко. 1934 г. |

|

| Гиганты лестницы Капитолия. Рим. Рисунок В.А. Щуко. 1934 г. |

|

| Двор Дворца Дожей. Венеция. Рисунок В.А. Щуко. 1934 г. |

В работах архитектора многое от модерна, но как раз не в декоре, не в пластических деталях, а в характерной для Щуко любви к новым типам сооружений, к большим массам и обширным внутренним пространствам. Ведь модерн — это не только дешевая декорация, но и значительный этап первых опытов современного использования новой техники в архитектуре. Сроднить ее с высокой пластической культурой классики и пытался В.А. Щуко. Позже архитектор все решительнее порывает с привычной системой форм. Никогда при этом его не покидает чувство масштабности, желание говорить на понятном всем архитектурном языке.

В.А. Щуко обычно утверждает свои здания прочно на земле. Стилобаты, подпорные стенки, пандусы, широкие лестницы служат ему средством выделения здания и одновременно используются в целях организации подходов к нему, установления живой связи с окружением, создания перспективы на комплекс.

Фантазия, основанная на живом чувстве реальности, — ценнейшее качество всякого художника. Щуко часто принято считать мастером, который в своих работах руководствуется прежде всего интуицией. При этом ссылаются на вольную перефразировку классики, отрицание системы там, где обычай требует ее применения.

В каждом отдельном случае В.А. Щуко исходит из своеобразия задания, добиваясь верного решения только после упорных поисков и длительного творческого труда. Не его вина, если иные архитекторы закономерным и сознательным склонны считать только то, что соответствует букве, а не смыслу, духу классики. Как часто при этом чувственное начало творчества приносится в жертву ученому доктринерству!

В этой связи хотелось бы остановиться на методах работы В.А. Щуко. Он исполняет десятки различных проектов-вариантов, прежде чем останавливается на определенном решении. Почти все свои проекты он, не доверяя графике планшетов, проверяет на макетах. В тех случаях, когда это возможно, он дорабатывает здание в натуре, устанавливает модели элементов, проверяет на глаз, «ощупывает» каждую деталь. Нам кажется, что только так и должен работать архитектор-художник, если он ставит перед собой и сознательную цель, если он хочет «выжать» все лучшее из своего проекта.

За годы революции В.А. Щуко сплотил вокруг себя целый коллектив архитекторов: Абросимов, Великанов, Минкус, Поляков, Рожин, Сегал, Селякова, Хряков и Ю.В. Щуко. Большинство из них и сейчас постоянно работает с В.А. Щуко.

Самое ценное, что они вынесли из его школы, — это пример мастера, постоянно неудовлетворенного, всецело отдающегося работе, неизменно указывающего путь к живому, полноценному творчеству.

Добавить комментарий