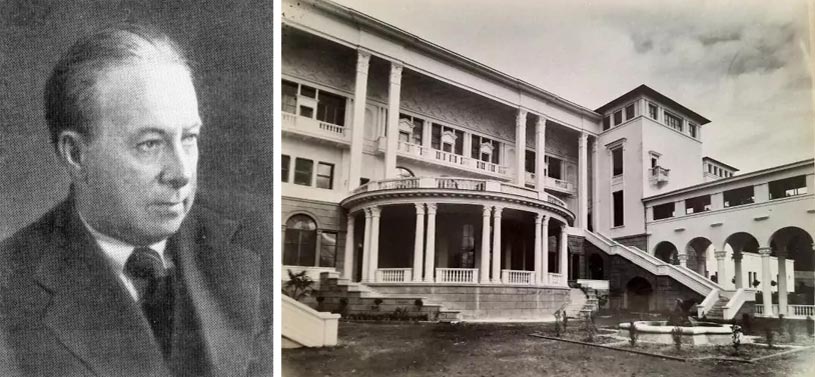

Самойлов Анатолий Васильевич

Анатолий Васильевич Самойлов (1883—1953) — крупный советский зодчий, ученый и педагог, один из активных участников и инициаторов разработки важнейших новых тем советской архитектуры, таких, как планировка и комплексная застройка рабочих поселков, стандартизация и типизация жилищного строительства и рационализация и эстетика промышленного строительства.

А. В. Самойлов начал работать как архитектор-проектировщик студентом второго курса Института гражданских инженеров и 1902 году, будучи помощником у видных архитекторов Петербурга и участвуя в архитектурных конкурсах. Ко времени окончания института в 1914 году (занятия были прерваны в 1905 г. на несколько лет) он выполнил большое число проектов разных зданий, мебели и художественной утвари, и которых проявилась его богатая художественная фантазия. К этому же времени он получил около двадцати премий на архитектурных конкурсах (в большинстве первых). Некоторые проекты, например клуб и Ростове-на-Дону (первая премия, 1903 г.) и летний театр в Ташкенте (первая премия, 1909 г.), — были осуществлены. В годы первой мировой войны Самойлов, мобилизованный после окончания института на военный завод, проектировал и строил промышленные предприятия в Петербурге и Изюме. Эти работы стали для него хорошей школой реального проектирования, обогатив его пониманием конструктивно-технических и экономических проблем архитектуры.

После Октябрьской революции, уже в 1918 году, А. В. Самойлов с энтузиазмом включился в работу по реконструкции восстанавливаемых в стране промышленных сооружений и проектированию и строительству новых рабочих жилищ и поселков. В 1920 году он получает первую премию на Закрытом конкурсе КОМГОСООРа за проект рабочего поселка АМО в Филях. В период 1919—1925 годов он проектирует и строит гражданские сооружения Волго-Донского канала, типовые жилые дома рабочих Октябрьской железной дороги, рабочий поселок в Малой Вишере, водонапорную башню в Кашире, осуществляет крупные работы по реконструкции Пермского завода в Мотовилихе и заводов в Саратове и Брянске. Уже в этих первых его проектах и постройках продуманность технологических требований и высокая экономичность планировочных и конструктивных решений, как правило, совмещались с заботой о создании оптимальных (в соответствии с возможностями тех лет) условий труда, быта и отдыха рабочих, причем оптимальных не только в функциональном, но и в эстетическом аспекте архитектуры.

С 1923 года Анатолий Васильевич активно участвует в создании государственных проектных организаций промышленного проектирования, выступает с докладами о значении архитектуры в промышленном строительстве, добивается включения курса промышленной архитектуры в учебные планы архитектурных и строительных институтов. В конце 20-х и в начале 30-х годов Самойлов строит еще ряд крупных промышленных и инженерных сооружений (среди которых следует отметить городскую электростанцию в Орле и новые крупные цехи Коломенского завода со сборными железобетонными конструкциями), а с 1935 года и до начала Отечественной войны возглавляет архитектурную мастерскую Наркомата легкой и текстильной промышленности, где проектирует и руководит проектированием текстильных комбинатов с жилыми поселками для Тбилиси, Ташкента, Барнаула, Вологды, Кексгольма и других городов СССР.

А. В. Самойлов отдал много творческих сил разработке методологии типового проектирования. Уже с 1924 года он одним из первых среди архитекторов СССР начал нести углубленную работу по типизации и стандартизации жилищного строительства. Работая в период с 1924 по 1932 год в бюро нормирования Госплана СССР, в Институте норм и стандартов ВСНХ и в других научно-исследовательских и планирующих организациях, он последовательно проводил идею стандартизации элементов на основе предварительной унификации общих схем и габаритов сооружений. Выполненные им или под его руководством каталоги строительных изделий и типовые проекты малоэтажных жилых домов для массового строительства, изданные Госпланом СССР в виде альбомов и ГОСТов, были широко использованы в жилищном строительстве 30-х и 40-х годов.

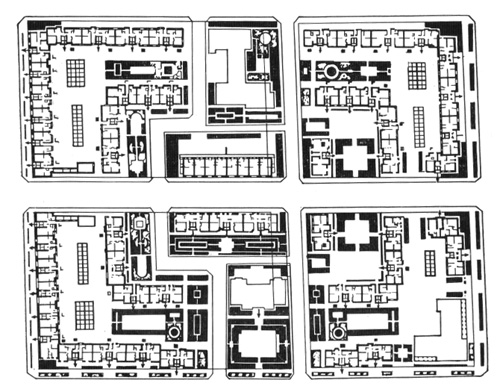

Широким практическим поприщем для внедрения в жизнь принципов типизации и стандартизации строительства стала для Анатолия Васильевича работа над проектированием и строительством рабочих районов Баку и поселков Азнефти в бакинских пригородах. Построенный А. В. Самойловым в 1925—1928 годах новый жилой район Баку — поселок имени Шаумяна (бывш. Арменикенд) — один из первых в Советском Союзе примеров комплексной застройки значительной территории, осуществленной на основе вариантного сочетания в структуре жилых блоков нескольких (разработанных для данного района) типов жилых секций, а также широкого применения стандартных строительных элементов. Удобная функциональная планировка малометражных квартир, учитывающая особенности южного климата, и высокая экономичность строительства (применены облегченные стандартные конструкции и местные строительные материалы) получили широкое признание и обусловили многократное повторение типовых жилых ячеек и блоков в застройке также и некоторых других районов Баку.

Художественная выразительность нового жилого района достигнута путем ритмического чередования и повторения простых архитектурных форм, гармоничного сочетания нескольких типов зданий и умелого включения новой застройки в природную среду — здания размещались одно над другим уступами на склонах холмистой территории.

Умение сочетать в жилищном строительстве комфорт и уют с высокой экономичностью и внешней привлекательностью сооружений отличает также построенные А. В. Самойловым одноэтажные коттеджи в бакинском поселке имени Степана Разина (1925—1927) и многоквартирные дома жилищного кооператива «Научные работники» в Москве, на улицах Дмитриевского и Сивцев Вражек (1928—1930).

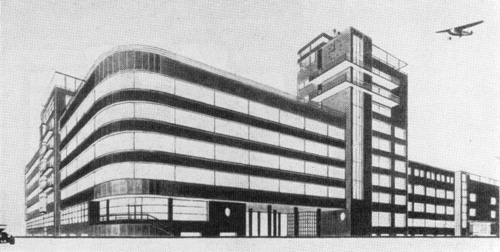

Уделяя много внимания решению функциональных, технико-экономических и эстетических задач промышленного и жилищного строительства, А. В. Самойлов придает большое значение и проблемам художественного образа сооружений. Так, если характерными чертами проектируемых им жилых зданий является скромность, простота, приветливость и жизнерадостность облика, то в образах общественных зданий он стремится выразить их общественную и социальную значимость, эстетические идеалы эпохи. Среди его проектов и построек общественного назначения представляют Значительный интерес конкурсные проекты дома Центросоюза (1928 и 1929), выделяющиеся мастерством в сочетании простых и лаконичных архитектурных объемов, конкурсный проект Дворца техники в Москве, к котором сооружение было трактовано как парадный, широко раскрытый к Москве-реке общественный ансамбль (1934) и особенно здание Института курортологии, построенное в Москве на проспекте Калинина к 1929—1933 годах. В настоящее время оно нее еще полностью удовлетворяет требованиям современных клиницистов и гигиенистов, предъявляемых ими к планировке, оборудованию и взаимосвязи палатных секций, лабораторий, пищеблока и других помещений стационара и амбулатории. Большое значение для раскрытия творческого кредо зодчего имеет здание санатория «Наука» в Сочи (1935—1951 гг. ныне гостиница «Интурист»). В компактном бескоридорном плане этого сооружения (характерного наличием изолированных жилых ячеек с самостоятельными входами), в органичном включении природы в его объёмно-пространственную композицию и в общем оптимистическом облике сооружения нашли реализацию творческие идеи А. В. Самойлова, относящиеся к проектированию советских здравниц.

В годы Великой Отечественной войны А. В. Самойлов работал в НИИ архитектуры общественных зданий Академии архитектуры СССР над проектированием сооружений, связанных с военной тематикой, — домов инвалидов Отечественной войны и Суворовских училищ, а также над составлением основных положений по их проектированию. В этих работах он развивает идею сочетания утилитарных и мемориальных задач, стремится создать в проектируемых зданиях определенную мажорную атмосферу, считая это важным средством психотерапии и воспитания.

Среди ряда научно-исследовательских работ, выполненных А. В. Самойловым в Академии архитектуры СССР, с 1947 года в качестве ее члена-корреспондента, значительный интерес представляют его разделы большого научного труда «Основные положения по проектированию советских здравниц».

Важной отраслью его научной деятельности явились также многочисленные заключения и экспертизы, которые он выполнил в качестве члена научно-технических, ученых и экспертных советов и конкурсных жюри.

За 30 лет преподавания в вузах Ленинграда и Москвы, с 1933 года в качестве профессора, а с 1947 года — доктора архитектуры, А. В. Самойлов воспитал много специалистов — архитекторов и инженеров, привив им любовь к своей профессии и широкое понимание как практических, так и идейно-художественных задач архитектуры.

Гражданская и патриотическая направленность творческих поисков зодчего, характеризующая его практическую, научную и педагогическую работу с 1917 года и до конца жизни, определила значение ряда его работ в истории советской архитектуры (жилой район имени Шаумяна в Баку, жилые поселки Челябинского тракторного завода и Тельбесского завода, водонапорная башня в Кашире, электростанция в Орле, новые цеха и комплексная планировка заводов в Брянске и Мотовилихе, Центральный институт курортологии в Москве, санаторий «Наука» в Сочи). Важным вкладом II развитие советской архитектуры явились работы Самойлова над типизацией и индустриализацией жилищного строительства и над технологическими и эстетическими проблемами архитектуры промышленных сооружений.

В его выступлениях на специальных конференциях, в автобиографических записках, в опубликованных работах и в рукописях, посвященных разработке принципиальных положений по проектированию новых типов советских зданий, архитектурных памятников и др., содержатся прогрессивные мысли и соображения о путях и методах решения важных технических, функциональных и идейно-художественных проблем советской архитектуры, об архитектурном образовании, о задачах типизации жилищного строительства и др.

Источник: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Бархин М.Г., Иконников А.В. и др. (ред.). 1975

|

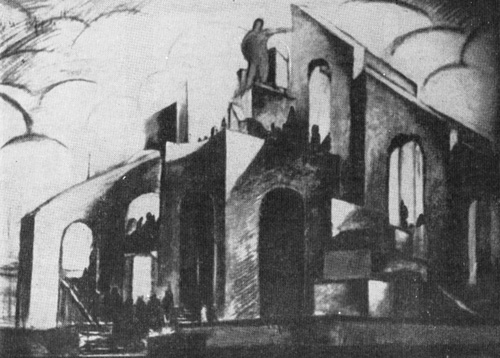

| Конкурсный проект памятника-мавзолея В. И. Ленину и жертвам революции в Одессе. 1925 |

|

|

|

| А. В. Самойлов, А. П. Иваницкий. Поселок им. Шаумяна в Баку (бывш. Арменикенд). Вид улицы, проект типового жилого блока и план жилого комплекса. 1925—1929 |

|

| Дом Центросоюза в Москве. Конкурсный проект. 1929 |

|

| Учебный корпус механического института им. М. В. Ломоносова в Москве. Конкурсный проект. 1932 |

|

|

|

| Центральный институт курортологии на проспекте Калинина в Москве. 1929—1933 |

|

| Санаторий «Наука» (ныне гостиница «Интурист») в Сочи. 1935—1951 |

|

| Жилой дом на улице Дмитриевского (бывш. Зачатьевский переулок). 1928—1930 |

|

| Особняк Кшесинской |

|

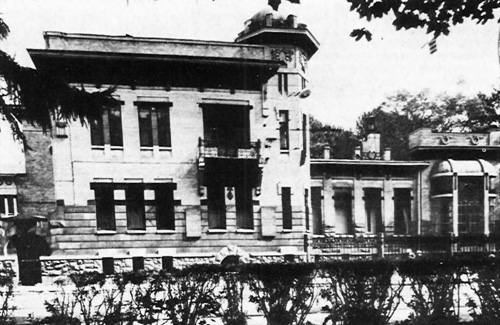

| Особняк Грибова |

Добавить комментарий