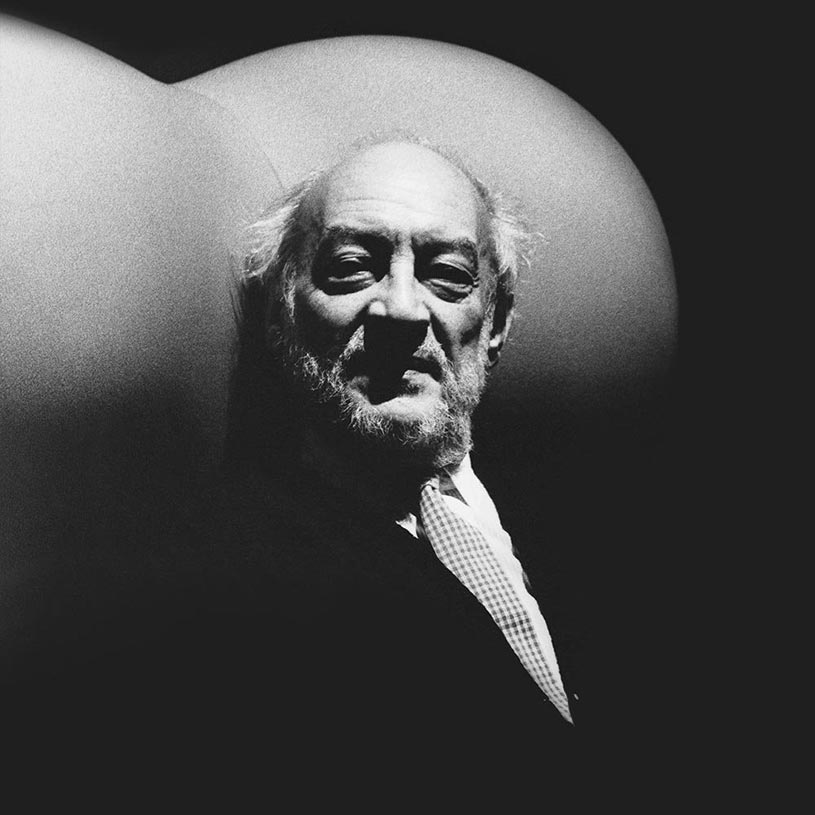

Интервью Гаэтано Пеше. Григорий Ревзин. 2003

В рамках Недели высокой мебельной моды в Москве состоялась презентация «Московской комнаты» всемирно известного дизайнера Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce). Он согласился дать интервью главному редактору ПК Григорию Ревзину. 30.04.2003

Вы приехали в Москву «со своей комнатой». На русской взгляд, одновременно очень чувственной и очень ироничной. Будто Россия для вас связана с какими-то сильными переживаниями, довольно приятными, но при этом вы с большой иронией относитесь к этим переживаниям. Что для вас сегодня Россия? И чем была? На полу у вас там, в комнате, такой ковер из серпов-молотов. Вы ведь были впервые в Советском Союзе в 1961 году, когда в Россию ездили или коммунисты, или шпионы. Вы были шпионом или коммунистом? Для вас лично эти серпы и молоты что-нибудь значат?

Скорее коммунистом, чем шпионом. Тогда, в 1961 году, Россия была для многих особым местом. Особенно для итальянцев. Знаете, у нас будто бы настоящее, а здесь будущее, революция. Я тогда был молод, мне было интересно, какое будущее. Я решил приехать и увидеть жизнь «самой свободной страны в мире», как тогда было принято говорить. Ну вот, когда я приехал, у меня в голове было одно, а когда уезжал — совсем другое. Оказалось, что коммунизм означает однообразие, унификацию. Унификацию вещей, унификацию настроений, унификацию людей. Для дизайнера это мало приятно, да и для человека, по-моему, тоже. Так что если я приезжал коммунистом, то уезжал, может быть, скорее шпионом – я знал такую правду о Советском Союзе, которую Советский Союз никому сообщать не хотел.

То есть сейчас вы уже не разделяете коммунистических идеалов?

Нет, никоим образом. Я думаю, что эта «идеология будущего» на самом деле была одной из самых консервативных идеологий в мире. Во всяком случае, в конце своего существования она страшно боялась чего-либо нового. Ее главной задачей было сохранить все как есть, и никуда не двигаться, любое движение она воспринимала как крах.

Ну, а все-таки эти серпы и молоты на полу – дань романтической юности?

Когда я был молод, насколько я помню, их никто не помещал на полу. Никому не приходило в голову на них наступать и по ним ходить, а если приходило, это было небезопасно. И мне казалось, что если теперь люди смогут спокойно по ним ходить, по этим символам угнетения, то это приятно. Знаете, есть такой тип удовольствия — победить то, что тебя угнетает.

В ваших лекциях, в интервью вы постоянно говорите, что дизайн — это такая же культура, как, скажем, литература, или музыка, или живопись. А вам не кажется, что это скорее мода?

А в чем вы видите различие?

Культура имеет много уровней. У нее есть разные пласты, вещи мигрируют из одного в другой. Можно выйти из моды, но нельзя выйти из культуры.

Вероятно, вы правы, и дизайн можно воспринимать таким образом. Но я думаю, что дизайн — это нечто более глубокое, чем мода. Основа дизайна — это эволюция идей, эволюция технологий. Изобретение колеса — это было событие дизайна, изобретение фотографии тоже, это фантастический оптический дизайн, открытие возможностей света. Я всегда стараюсь апеллировать к основе процесса.

Но если речь идет об основе процесса, то как можно быть новатором? Современные архитекторы и дизайнеры все же не изобретатели компьютеров. То, что вы называете дизайнерскими изобретениями, сегодня делают не те, кого принято называть дизайнерами. В вашем распоряжении ведь только формальная новация, а здесь нет места для работы с основой. Я, кстати, не совсем понимаю ваше отношение к формальным новациям, скажем, в одном из интервью вы назвали Фрэнка Гери «архитектором-традиционалистом».

У меня была выставка в Бильбао, и вот что я вам скажу — Бильбао, то, как он сделан, очень традиционен. Форма новаторская, но программа... Ведь как устроен Бильбао — вестибюль, потом экспозиция, потом офисы, потом туалеты. Я скажу вам как архитектурному критику одну очень важную, на мой взгляд, вещь — при работе над проектом у каждого архитектора есть первоначальная программа, которую создает не он – заказчик, традиция. Но архитектор-новатор — тот, кто ее меняет. Мне кажется, что музейный вестибюль вполне уже можно делать по-другому, и хотя бы часть экспозиции превратить во что-то совсем другое. Ведь современный музей — в том числе Гуггенхайм — имеет очень мало общего с тем, что сформировалось в XIX веке. В конце концов, вся эта архитектура основана на чем-то безумно традиционном, на стоечно-балочной системе. Традиционную стоечно-балочную систему лучше всего выражает классический ордер, ничего лучше здесь не придумано, и уж если ты ее оставляешь, то нечего тогда наводить декоративные новации. Но я думаю, что сегодня у нас есть возможность изменить саму систему. Уйти, скажем, от стены. Сегодняшняя стена, какой бы она ни была, это стена очень традиционная — твердая, основательная, тяжелая. Я думаю, что в будущем архитектура будет гораздо более мягкая, легкая, подвижная, твердость уже в прошлом, мягкость — будущее. Стена сможет менять расположение и размеры в течение дня, и когда вы коснетесь ее рукой, на ощупь она будет мягкой, но не как прогибаются стены из некачественных материалов, а из-за подвижности самой ее структуры. Знаете, я стал делать вазы из полиуретана, и они прекрасны. Если такая ваза, скажем, упадет с небоскреба, с ней ведь ничего не случится, она просто будет долго прыгать внизу. С небоскребами то же самое. Например, если бы нью-йоркские «Близнецы» были бы построены из какого-нибудь эластичного материала, трагедия не была бы столь ужасающей.

Это как раз сегодняшняя мода. Новое поколение материалов, новое чувство материалов, все подвижно, все изменчиво, проницаемо. Это репрезентация чувства виртуального. Скажем, Поль Вирилио вообще доказывает, что сегодня весь реальный мир стал меняться на виртуальный, и даже то, что вроде бы считается реальным, мы на самом деле виртуализуем, чтобы его воспринять. Скажем, воспринимаем море сквозь призму рекламы отдыха на море. Я, кстати, хотел спросить вас — а как в этой ситуации всеобщей виртуализации может существовать вещь? Вещественность? Что может сделать дизайнер, если больше нет ничего материального, сплошное виртуальное?

Да, Вирилио... Но я не думаю, что осталась сплошная виртуальность, я считаю, что материальная сторона всегда существует, мы не можем жить виртуальной жизнью. Сколь виртуальным ни было бы окружение, у нас остается тело, наше тело, и оно диктует постоянную вневиртуальную тему нашего существования. Вы можете воспринимать кресло сквозь призму рекламы этого кресла, но это пока вы в него не сядете. Компьютер очень важен – он помогает людям общаться между собой, но для этого люди должны существовать. Виртуальность не может определять все, мы можем контактировать с ней, но и только.

И поэтому вы не поддерживаете моду на виртуальность. Ваши вещи роскошны, ироничны, избыточны, в то время как выражение виртуальности сегодня — совершенство минимализма, вещи без качеств, без присутствия человеческой телесности. Стекло, на котором не остается отпечатков пальцев, кровать, которая не мнется от того, что вы на ней лежите.

Тут какая-то путаница. С чего вы взяли, что минимализм есть выражение виртуальности? Минимализму как минимум тридцать лет, а компьютеры появились гораздо позже. Я думаю, что минимализм — это пройденный этап. Он по сию пору успешен на рынке, но «история идей» уже пошла дальше такого типа выразительности. Нет, при чем тут минимализм. Компьютер, то есть технологические инструменты, дают нам возможности создавать вещи, которые были невозможны ранее, а вовсе не очищать до минимума те, которые и так давно были. Я отношусь к компьютерным технологиям как к инструментам — это как отвертка, вы не сможете ничего завинтить пальцем, но это не означает, что отвертку надо обожествлять, и в связи с ее появлением перед нами открылся какой-то совершенно новый отверточный мир. Компьютер — то же самое.

Кроме того, я вовсе не думаю, что мода на виртуальность — это мода на дематериализацию. Напротив, я думаю, компьютерные технологии открывают возможности материализации нематериального. Наших чувств, эмоций, настроений. Теперь, скажем, мы можем сидеть в радости – как в кресле. Лежать в легкой грусти. Купаться в счастье. Когда я говорю о мягкости вещей, то я именно это имею в виду – возможность овеществить нечто мягкое, текучее, некий психологический мотив, переживания. В конце концов, именно это делает человека неповторимым, уникальным.

Вы живете сегодня не в Италии, а в Нью-Йорке. Наш номер журнала посвящен конкурсу на новый WTC. Вы можете как-то прокомментировать этот конкурс?

Вы собираетесь писать об этом конкурсе? Ничего себе! Вы знаете, я, наверное, плохой комментатор. Дело в том, что я сам только что, прямо перед тем, как ехать в Москву, сделал свой проект восстановления, и он мне нравится больше всего. Я все оцениваю исходя из него, а это очень субъективная оценка.

А какой проект?

Очень простой. Два здания «близнецов» восстанавливаются, а между ними в воздухе висит огромное сердце. Знаете, есть такой слоган «Я люблю Нью-Йорк», когда пишется «я», «N-Y», а между ними знак сердца. Очень популярный, кажется, его даже в Москве стали копировать. Ну вот, я этим сердцем и соединяю здания. И в нем располагается мемориальная зона, все то, что необходимо для памяти, а сами здания функционируют в том же режиме, в каком они жили до 11 сентября.

И как с точки зрения этого проекта выглядят все остальные?

Мне кажется, они слишком сложные. Слишком ориентированные на профессиональную оценку. Как бы это объяснить? Ну, вы понимаете, скажем, есть Ричард Роджерс. Это гениальная архитектура. Есть его ученики, Фостер и остальные. Это вроде бы похоже, но это совсем другое. В архитектуре всегда так — сначала появляется очень сильная идея, она всем понятна, и она всех завоевывает. А на следующем этапе возникают два направления, вырастающие из нее — академизм и маньеризм. Академисты блюдут чистоту идеи, маньеристы пытаются выразить себя, внося в нее тонкие нюансы. И то, и другое может оцениваться по-разному, высоко, низко — но только кругом посвященных. Остальные, те, для кого строится здание, вообще перестают понимать, в чем тут дело, что тут надо оценивать, какие тут изыски. Сегодня такая ситуация, что в архитектуре временно академисты и маньеристы контролируют ситуацию, и выясняют отношения внутри своего круга. Большая архитектура так не получается. Большая архитектура — это ответ на вызов времени, а не на взгляды коллег. Я думаю, что на месте разрушенного WTC должно появиться что-то очень простое и сильное, что-то понятное всем. Это я и пытался сделать.

Источник: http://www.projectclassica.ru/