Буонарроти, Микеланджело. Michelangelo di Buonarroti

Микеланджело Буонарроти, полное имя Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони (Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni; 6 марта 1475, Капрезе — 18 февраля 1564, Рим) — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель.

Всеобщая история архитектуры:

Микеланджело родился в 1475 г. в местечке Капрезе близ Флоренции и умер в 1564 г. в Риме. В 1488 г. он поступил в мастерскую Гирландайо во Флоренции, а с 1490 г. был взят во дворец Лоренцо Медичи, после смерти которогов 1492 г. возвратился к отцу. Дальнейшая его деятельность протекала в основном во Флоренции (1501—1505 и 1520—1534 гг.) и в Риме (1496—1501, 1505—1520 и 1534—1564 гг.).

В марте 1505 г. Микеланджело по приглашению Юлия II приехал в Рим, где заключил контракт на изготовление грандиозной мраморной гробницы папы, над которой работал с перерывами всю жизнь.

В 1508—1511 гг. Микеланджело выполнил одну из своих крупнейших работ — роспись свода Сикстинской капеллы. К 1516 г. относится начало его архитектурной деятельности: эскизы фасада церкви Сан Лоренцо во Флоренции.

Во Флоренции Микеланджело соорудил по заказу Медичи новую сакристию при церкви Сан Лоренцо со знаменитыми скульптурными группами пристенных надгробий (работы велись с перерывами между 1520—1534 гг.), библиотеку Лауренциана (1523—1526 и 1530—1534 гг., закончена Амманати в 1558—1568 гг., много времени спустя после отъезда Микеланджело в Рим и его смерти там). Во Флоренции Микеланджело возводил укрепления и участвовал в защите города.

Во время последнего пребывания в Риме Микеланджело выполнил свою вторую грандиозную живописную работу в Сикстинской капелле — фреску «Страшный суд» на алтарной стене (начата в 1533 г., картон был готов в 1535 г., окончена в 1541 г.). После смерти Антонио да Сангалло Младшего Микеланджело в 1546 г. получил сразу три архитектурных поручения: окончание собора св. Петра (руководство работами — с января 1547 г., окончание главного барабана и изготовление терракотовой модели купола в 1557 г., деревянной модели в 1558—1561 гг.); окончание строительства палаццо Фарнезе и реконструкция площади и дворцов на Капитолии, которые были завершены после смерти мастера (новый цоколь для статуи Марка Аврелия — 1538 г.; начало строительства дворцов — 1560 г.). Кроме того, Микеланджело сделал набросок лестницы в нише брамантевского Бельведера (1550 г.), рисунки для церкви Сан Джованни деи Фьорентини (с 1550 г.), модель дворца для Павла III (1551 г., не сохранилась), перестроил Порта Пиа (с 1561 г., не окончена) и создал в руинах терм Диоклетиана церковь Санта Мария дельи Анджели (1563—1564 гг.).

Микеланджело — гениальный скульптор, живописец и архитектор — был одним из последних «универсальных людей» Возрождения, со всей страстностью своего темперамента преданным передовым идеалам итальянского гуманизма — не только эстетическим, но и общественным. И те и другие были великолепно выражены в принесшей двадцатишестилетнему мастеру славу гигантской статуе юного Давида, символизировавшей вольный дух демократической Флоренции и гордую веру в безграничные возможности человека. Однако долгая жизнь Микеланджело совпала с периодом, когда историческая обреченность индивидуалистической культуры буржуазного гуманизма становилась все более очевидной. Остро чувствуя эту обреченность, Микеланджело отразил ее трагизм в скульптурных образах прекрасного и могучего, но скованного человеческого тела, выражавших пафос героической борьбы духа с косной материей.

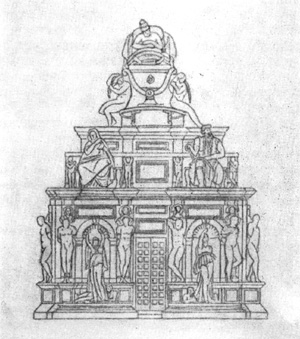

Подобные образы были включены и в грандиозный проект гробницы Юлия (рис. 11), выполненный Микеланджело в 1505 г. по поручению папы, желавшего при жизни построить себе мавзолей. История проектирования этой гробницы, над которой мастер работал в течение всей своей жизни, не может быть полностью восстановлена, однако позволяет наметить эволюцию его мировоззрения. По первому из шести проектов надгробие представляется свободно стоящим сооружением (напоминающим античные квадрифроны), обработанным ордером, арками и нишами для размещения сорока больших (в рост человека) скульптур. Пирамидальный верх мавзолея увенчивался саркофагом со скульптурными изображениями папы. Мавзолей должен был прославлять церковь и папу, но вместе с тем был полон античных реминисценций и при помощи характерных для того времени аллегорических изображений искусств и добродетелей создавал образ полной творческих сил Италии и ее расцветающей культуры.

|

|

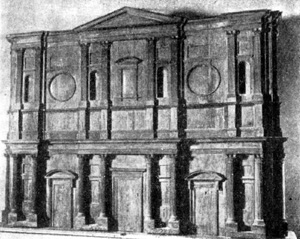

| Рис.11. Рим. Гробница папы Юлия II, реконструкция первого проекта (1505 г.). Микеланджело | Рис.12. Флоренция. Деревянная модель для фасада Сан Лоренцо. Баччо д’Аньоло, по рисунку Микеланджело, 1517 г. |

|

|

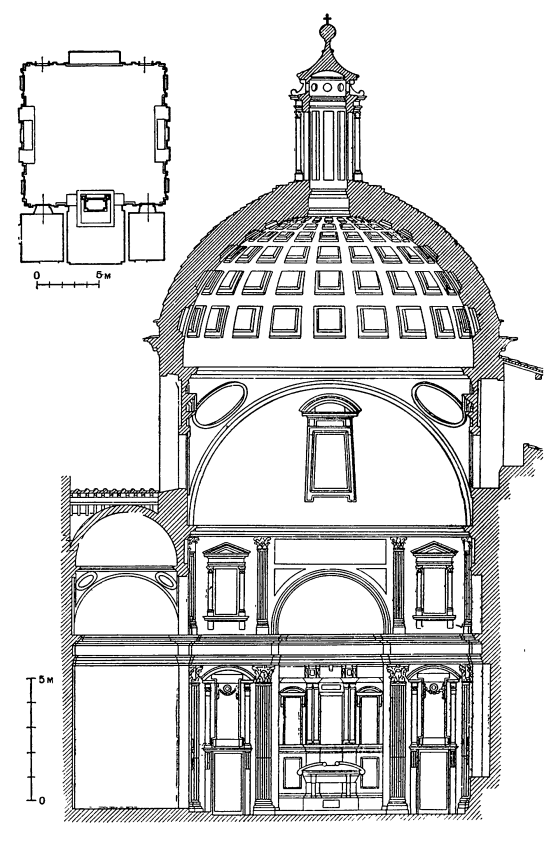

| Рис.13. Флоренция. Капелла Медичи (Новая сакристия) церкви Сан Лоренцо, с 1520 г. Микеланджело. Фрагменты интерьера; план и разрез | |

|

|

Микеланджело, разрабатывавший этот проект с огромным творческим подъемом, видел в его осуществлении одну из важнейших задач своей жизни и не мог примириться с тем, что папа прервал работу, увлеченный строительством нового собора св. Петра. Микеланджело должен был по настоянию папы взяться за роспись свода Сикстинской капеллы в Риме, выполненную им без помощников и потребовавшую поэтому пяти лет поистине титанического труда.

Второй проект мавзолея, сочиненный Микеланджело после смерти Юлия II (1513 г.), согласно желанию наследников представлял пристроенное надгробие, сохранившее масштаб и общий характер первого замысла, но увенчанное статуей Богоматери (с аркой над ней). Дошедший до нас рисунок показывает, однако, что в классическую ясность пирамидальной композиции были внесены новые элементы внутреннего напряжения и скрытой страстности (в фигурах скованных рабов на первом ярусе и в «Моисее» — на втором).

В процессе дальнейшей переработки проекта (1516 г.) надгробие потеряло первоначальный размах и объемность и должно было быть закончено с использованием ранее изваянных фигур (1522 г.).

Пятый проект (договор 1532 г.) еще скромнее и рассчитан на установку надгробия в церкви Сан Пьетро ин Винколи, где оно было завершено в 1545 г. на основании последнего проекта, разработанного шестидесятилетним художником после 1542 г. К тому времени из композиции надгробия уже исчезли последние отголоски темы античных триумфов. Некоторые исследователи видят в этом переход художника от «языческого» культа красоты и платонизма к «строгой», т. е. церковной религиозности. В действительности в изменениях проекта сказались прежде всего феодально-католическая реакция и порожденный ею у художника глубокий пессимизм. Образ надгробия получил более отвлеченный и символический характер, утеряв свое глубокое эмоциональное содержание: в отполированных мраморных статуях Рахили и Лии нет внутреннего напряжения, зрителя поражает только исполинский образ Моисея с его поистине устрашающей мощью, свидетельствующей, что у Микеланджело еще сохранилась вера в человека и в неисчерпаемость его творческих сил.

В 1516 г. Микеланджело получил от папы Льва X первый архитектурный заказ — составить (вместе с Баччо д’Аньоло) проект фасада церкви Сан Лоренцо, с которой связаны и его позднейшие работы во Флоренции. Завершением церкви папа хотел прославить свой род Медичи, на средства которых она была построена Брунеллеско столетием раньше.

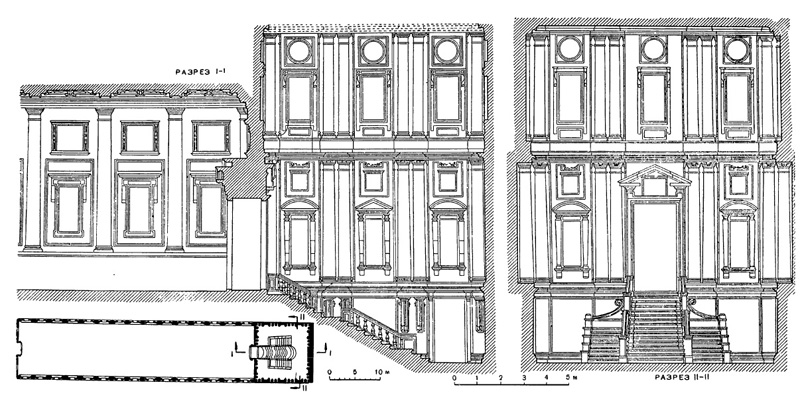

Сохранившаяся деревянная модель фасада (рис. 12), сделанная Баччо д’Аньоло по эскизам Микеланджело в начале 1517 г. и обычно преподносимая в качестве изображения микеланджеловского замысла, в действительности не удовлетворила мастера. Это объясняется, вероятно, искажением в модели пропорций, найденных в эскизах, слишком вялым выделением центра фасада и несоответствием модели членениям плана.

Микеланджело сам взялся за выполнение модели из глины. Избранный им материал, позднейшие наброски и засвидетельствованное в одном из его писем намерение сделать архитектуру и скульптуру церкви «зеркалом всей Италии» позволяют предположить, что мастер задумал пластичный, сильный по рельефу и светотени фасад, предельно насыщенный скульптурой, синтез которой с зодчеством, по-видимому, являлся для него здесь (как и в гробнице Юлия II) одной из главных творческих задач. Однако этот замысел не был осуществлен.

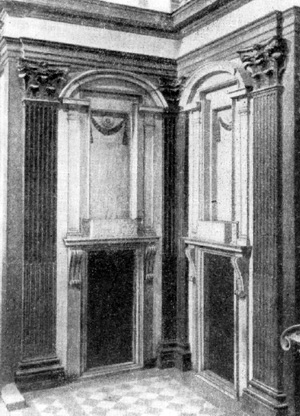

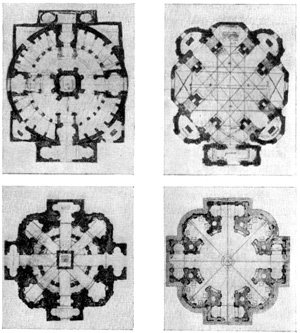

Эта проблема синтеза скульптуры и архитектуры возникла перед Микеланджело и при создании капеллы Медичи, или Новой сакристии, в той же церкви Сан Лоренцо (начата в 1520 г., скульптуры установлены в 1545 г.; рис. 13). Эта капелла должна была стать монументальным мавзолеем семьи Медичи. Интерьер ее связан с интерьерами церкви и Старой сакристии Брунеллеско самим отбором архитектурных средств — выделением на светлом фоне стены более темных членений, определяющих тектонику интерьера. Но введение дополнительного горизонтального яруса и сложная рельефная обработка стен придали композиции скрытую динамику, лишив ее ясного спокойствия и легкости, присущих сакристии Брунеллеско.

Следующая, чисто архитектурная (не связанная со скульптурой) работа Микеланджело — библиотека Лауренциана во Флоренции, сложное и во многом противоречивое произведение (рис. 14, 15).

|

|

| Рис.14. Флоренция. Библиотека Лауренциана, 1559 г. Микеланджело. Вид вестибюля, разрезы и план | Рис.15. Флоренция. Библиотека Лауренциана. Зал |

|

|

В интерьере длинного читального зала (его проект закончен в 1524 г.) беспокойное впечатление от стен, дробно расчлененных пилястрами и наличниками многочисленных, большей частью «слепых», окон умеряется сильной и праздничной гаммой, образуемой коричнево-золотистым деревом потолка и пюпитров (выполненных по рисункам мастера), зеленым цветом пилястр и узорчатым терракотовым полом.

Спроектированный два года спустя вестибюль библиотеки приближается в плане к квадрату. Его непомерная высота, вызванная необходимостью устроить окна выше примыкающих крыш, лишь подчеркивает тесноту помещения, в котором едва размещается знаменитая, словно застывшая в своем движении лестница. Ее размеры и сложность кажутся преувеличенными, тем более, что она соединяется с дверью зала лишь одним узким маршем. Возможно, что Микеланджело хотел придать лестнице особое значение, чтобы лучше связать ее с главным помещением. На это указывает желание мастера выполнить ее из дерева (Амманати сделал ее каменной), примененного в отделке зала в таком изобилии. Еще более противоречивое впечатление производят стены вестибюля; трехчетвертные колонны заглублены в стену и так же неоправданы, как и консоли под ними; контрастное применение темно-серого и белого цветов не способствует (в отличие от интерьеров Брунеллеско) ясности композиционного замысла и производит резкое, почти суровое и в то же время беспокойное впечатление.

Доминирующая роль массы стены в вестибюле, композиционное значение, которое мастер придал лестнице, и динамизм ее форм, несомненно, предвосхитили характерные черты барокко. Однако тектонический алогизм вестибюля и отсутствие ясного развития композиции в глубину (резкий контраст между высоким вестибюлем и более низким, чрезвычайно вытянутым залом) заставляют отнести это произведение к числу первых и характернейших образцов маньеризма в архитектуре.

Деятельность Микеланджело в течение последнего пребывания в Риме (1534—1564 гг.) протекала в резко изменившихся общественно-исторических условиях.

Папский двор из центра консолидации гуманистической и общеитальянской национальной культуры быстро превращался в центр реакционной контрреформации, боровшийся в союзе с европейским абсолютизмом против наиболее прогрессивных тенденций молодой буржуазии и ее идеологии.

Начиная с 1530-х годов в архитектуре Рима все яснее намечаются два течения. Одно из них, крепко связанное с идеологией воинствующей католической церкви, вскоре привело к барочному искусству; другое, пытавшееся сохранить верность архитектурным идеалам Возрождения и примирить их с новыми общественными требованиями, в свою очередь разделилось на два русла: маньеризм, связанный с аристократической верхушкой (он развивался преимущественно вне Рима) и академизм виньоловского толка, подготовивший появление в Европе стиля «классицизм».

Роль Микеланджело, творчество которого нередко связывают исключительно со становлением стиля барокко, в действительности значительно более сложна и противоречива. Хотя своей разработкой композиционных приемов и архитектурных форм он, несомненно, подготовил развитие барочного зодчества, в его собственных произведениях эти приемы и формы в значительной мере служат еще гуманистическим идеалам Возрождения. В этом убеждает, например, начатая по проекту Микеланджело реконструкция площади на Капитолийском холме.

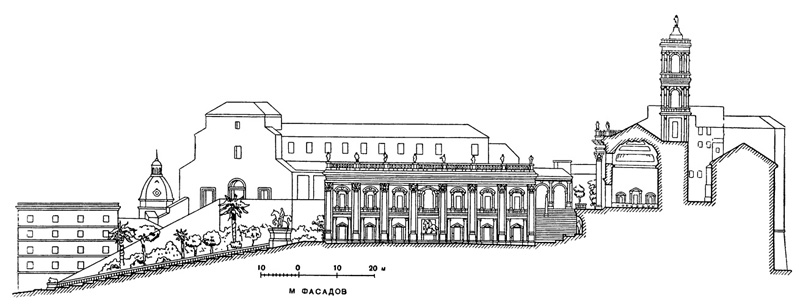

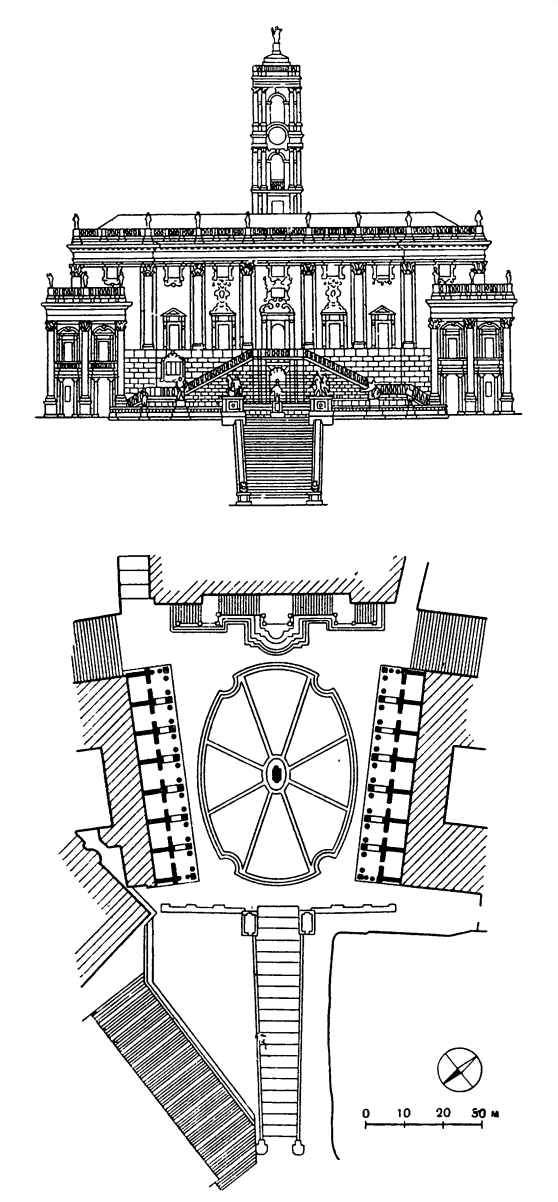

Ансамбль Капитолия (рис. 16, 17) — первое крупнейшее архитектурное поручение, полученное Микеланджело от папы Павла III (1536 г.). Некогда самое знаменитое место древнего Рима, Капитолий пришел в запустение в средние века. Расположенные здесь строения обветшали или совсем разрушились и требовали расчистки и упорядочения. Микеланджело энергично взялся за это дело.

|

|

| Рис.16. Рим. Капитолий, с 1538 г. Микеланджело | |

|

|

|

|

|

|

| Рис.17. Рим. Капитолий. Один из боковых портиков (Виньола) и фрагмент фасада музея | |

Несмотря на то, что при жизни мастера были осуществлены лишь отдельные элементы ансамбля, он был завершен в полном соответствии с первоначальным проектом и являет собой один из редких примеров единовременно задуманного архитектурного ансамбля эпохи Возрождения.

Микеланджело, по-видимому, больше стремился увековечить славное прошлое и традиции государственности античного Рима, чем прославить современное папское государство. Исходная идея Микеланджело выразилась в общественном значении зданий, окружающих площадь, а также в исключительной роли, которую он предоставил античной скульптуре, не только отведя один из дворцов для ее хранения, но и отдав ей важные позиции в самом ансамбле.

Зодчий вынужден был считаться с остатками старых зданий: прежде всего с палаццо Сенаторов, построенным в средние века на руинах римского Табулария, и палаццо Консерваторов. С противоположной стороны граница определялась высоким холмом и церковью Санта Мария дельи Арачели.

Главным сооружением ансамбля, расположенным по оси площади и замыкающим ее заднюю сторону, является трехэтажное палаццо Сенаторов, украшенное парадной двусторонней лестницей и увенчанное башней (фасад выполнен Джироламо Ринальди (1592 г.), башня — М. Лунги Старшим (1579 г.). По обеим сторонам площади, сужающейся к ее открытой (это расположение обусловлено античными руинами, включенными в палаццо Консерваторов, но отвечает композиционным принципам, заложенным Росселино в центральном ансамбле Пиенцы), обращенной к подходу стороне, симметрично поставлены двухэтажные здания с одинаковыми фасадами. Лишь одно из них — палаццо Консерваторов — частично получило новый внешний облик при жизни мастера, другое — Капитолийский музей (сокровищница античной скульптуры, на плане слева) — было закончено в XVII в.

Внешний облик капитолийских сооружений представляет совершенно новое явление в итальянской архитектуре и знаменует собой важный шаг в ее развитии.

По всей длине боковых зданий на высоте первого этажа устроены глубокие портики. Они перекрыты горизонтальным архитравом, покоящимся на ионических колоннах. Тяжесть второго, более высокого этажа умеряется могучими коринфскими пилястрами большого ордера (один из первых примеров применения этого приема в гражданской архитектуре Италии), объединяющего оба этажа. Поставленные на особые пьедесталы пилястры несут непрерывный антаблемент с бросающим большую тень карнизом, который, в свою очередь, увенчивается парапетом с редко расставленными статуями. Ионические колонны портика первого этажа, поставленные по бокам больших пилястр, как бы продолжают в глубину пластическую разработку фасада и подчеркивают массивность стены.

Могучая пластика фасада усиливается ордерной обработкой окон — с треугольными фронтонами в глубине портика, сегментными и треугольными во втором этаже. Сочетание кирпича и травертина вводит в архитектуру фасада яркий двухцветный колорит.

Фасад палаццо Сенаторов, составляющий как бы заднюю кулису ансамбля, не имеет портика; его характер более плоскостной, несмотря на вынесенные вперед лестничные марши и боковые ризалиты. Основное помещение палаццо — двухсветный зал — выходит на главный фасад, пилястры которого близки по характеру пилястрам боковых палаццо, но расставлены более широко, не имеют пьедесталов и подняты на высокий цоколь. Связывая все три здания и подчеркивая большую высоту дворца Сенаторов, эти пилястры вместе с тем вносят разнообразие в ансамбль.

Парадные, развернутые в стороны лестницы дворца — последнее, что было начато еще при жизни мастера. Однако окончательная доработка их несколько отличается от первоначального замысла. Так, в центральной нише лестницы Микеланджело собирался поместить колоссальную статую капитолийского Юпитера, а не сравнительно небольшую — Рима. Это, без сомнения, значительно органичнее связало бы античную скульптуру с современным итальянским искусством, которое должно было быть представлено лежащими фигурами «Нила» и «Тибра» работы самого Микеланджело (обе предназначались в свое время для гробницы Медичи).

Обработка верхней площадки лестницы показывает, что Микеланджело хотел соорудить здесь небольшой портик, вероятно, вроде того, который помещен на гравюре Пейрака, изображающей Капитолий по проекту Микеланджело.

В центре площади еще в 1538 г. была водружена превосходная античная конная статуя императора Марка Аврелия (II в. н. э.), которая отметила не только геометрический, но и композиционный центр ансамбля. Установка этой статуи ознаменовала собой начало строительства ансамбля.

Великолепно скомпонованный Микеланджело пьедестал статуи скромен по размерам и тем подчеркивает ее значение. Белый и зеленый мрамор пьедестала ярко выделяется среди темных и теплых по тону зданий.

Микеланджело использовал двухцветную гамму и в замощении площади (травертином и кирпичом), близком к античным образцам, но отличающемся от них динамичностью рисунка, словно разлетающейся из центра восьмиконечной звезды (этот рисунок восстановлен в 1940 г.). Центральный овал площади понижен, а ее периферийные части поднимаются несколькими плоскими ступенями. Центр овала чуть приподнят для отвода дождевых вод.

В ансамбле Капитолия (как и в замысле завершения палаццо Фарнезе) Микеланджело проявил себя замечательным градостроителем. Блистательно пользуясь средствами архитектуры, скульптуры, цветом и т. п., используя рельеф, он искусно связал ансамбль с примыкающими частями города. Среди тесной застройки, окружавшей Капитолийский холм (ныне эта застройка значительно разрежена в связи с возведением в конце XIX в. огромного памятника Виктору Эммануилу), Микеланджело безошибочно выбрал основные оси композиции. Улица Арачели, служившая главным подходом к ансамблю, несколько расширялась у подножия холма. Образовавшееся здесь вытянутое пространство, ставшее преддверием Капитолийской площади, удачно скрадывает угол между осью улицы и главной осью ансамбля. Эта ось определяет направление ведущей на холм великолепной широкоступенчатой лестницы, начатой еще самим Микеланджело (Разделенная на наклонные ступени с уменьшенными до предела подступенками, эта лестница стала прообразом многочисленных лестниц такого рода в парках итальянских вилл во второй половине XVIв.).

Ось лестницы, ведущей на Капитолий, а также ось другой, более крутой и высокой лестницы, ведущей к церкви Санта Мария дельи Арачели, пересекаются под острым углом (словно спицы колеса) в одной точке площади, которая воспринимается благодаря этому как конец улицы и начало Капитолийского ансамбля.

При подходе к лестнице и площади Капитолия видны лишь узкие торцы боковых зданий и верхняя часть скрытого за подпорной стенкой палаццо Сенаторов. Зато симметрично поставленные по сторонам верха лестницы античные группы Диоскуров (вопринимаемые словно авангард всей армии античных скульптур, имеющих такое важное значение в общем замысле ансамбля) ясно отмечают воздушную границу площади и окружающего ее пространства. Парапет, завершающий подпорные стенки площади Капитолия и хорошо видимый при подходе к ней, выполнен также по рисункам Микеланджело.

Четкое разграничение и вместе с тем связь архитектурно организованного пространства площади (или системы площадей) с природой (или с окружающим городом), искусный показ сооружений в живописной смене аспектов и с разных уровней, чередование манящих перспектив и полных покоя архитектурных мизансцен — все эти свойства, лежащие в основе непревзойденного обаяния старых итальянских городов и их ансамблей, реализованы в Капитолии более сознательно, чем прежде, с новой динамикой и драматизмом. Так, если в ансамблях кватроченто зритель обычно уже «с порога» видит между зданиями перспективу улицы или ясные дали, то на Капитолии он может удовлетворить свое любопытство, лишь миновав центр площади, когда перед ним раскроются новые объекты интереса, а с ними и новые качества ансамбля. Тогда сквозь разрывы по сторонам палаццо Сенаторов он видит уходящие в стороны лестницы, одна из которых ведет к боковому фасаду церкви Санта Мария дельи Арачели, другая к портику на так называемой Тарпейской скале (лестницы и замыкающие их арочные портики построены Виньолой). И только огибая палаццо Сенаторов, можно увидеть раскинувшиеся позади Капитолия руины римских форумов и вдали Колизей.

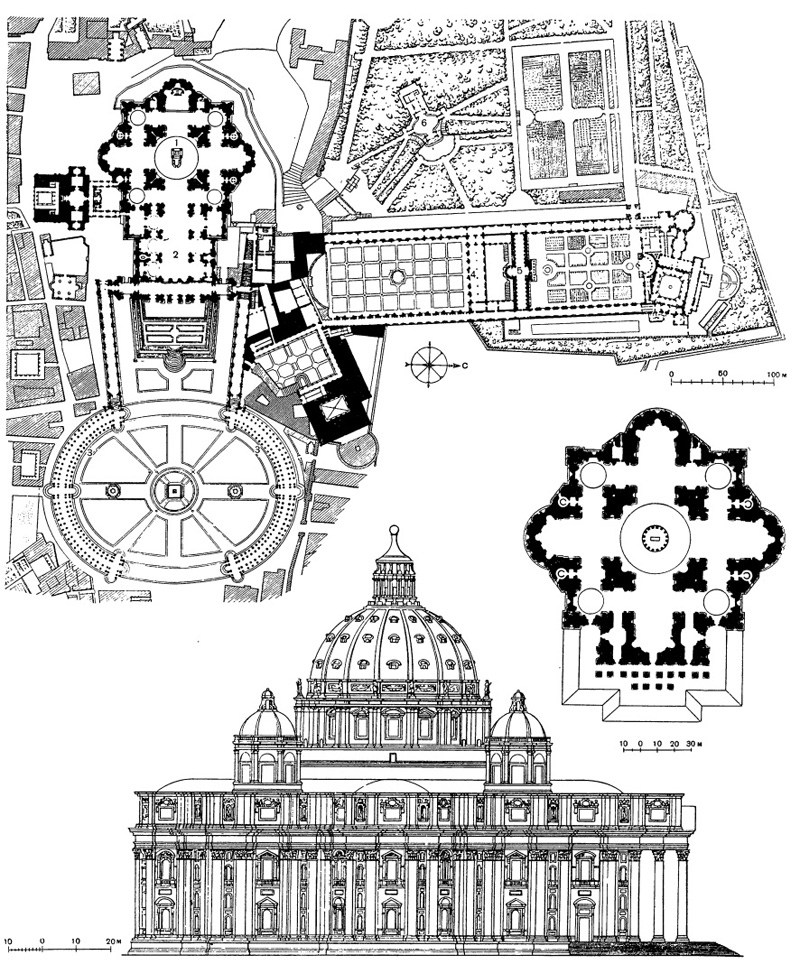

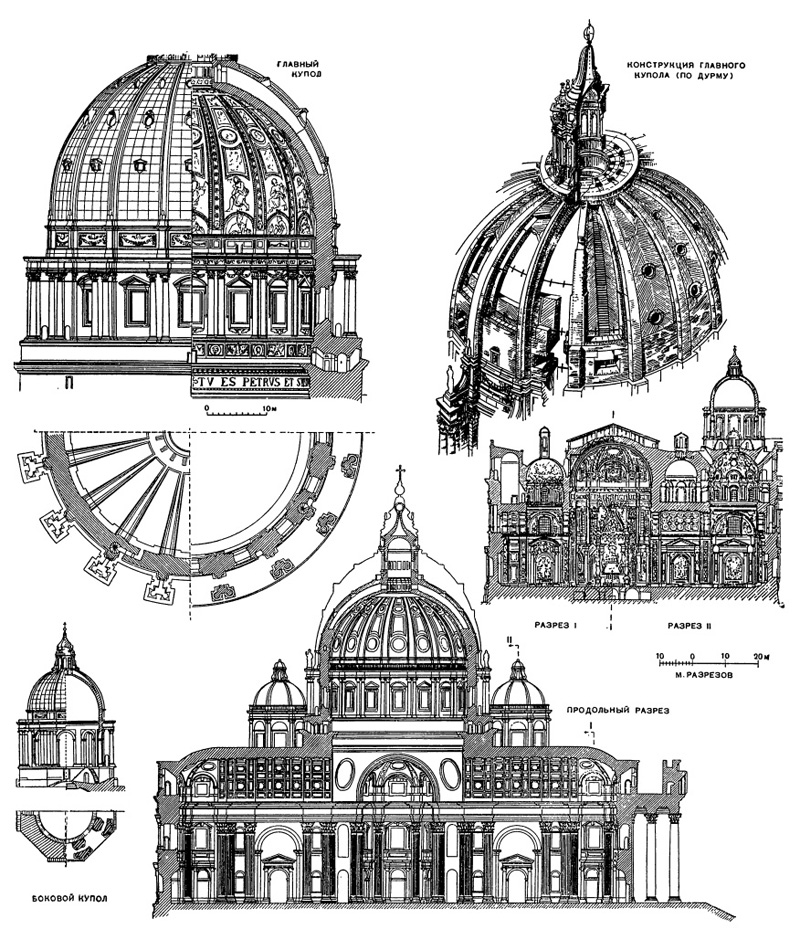

Одновременно с ансамблем Капитолия Микеланджело, начиная с 1547 г., руководил строительством собора св. Петра (рис. 18—22). Грандиозные масштабы и архитектурно-строительная сложность этого сооружения, крупнейшего не только в Италии, но и во всей тогдашней Европе, как нельзя более соответствовали творческому размаху гениального мастера. Семидесятидвухлетний Микеланджело с увлечением взялся за это почетное поручение, отказавшись от вознаграждения, и посвятил ему последние 17 лет своей жизни. Уже на пятнадцатый день мастер закончил глиняную модель. Сущность его замысла вполне раскрывается в архитектуре самого собора, несмотря на ряд позднейших отступлений. Беспощадно раскритиковав все сделанное до него, Микеланджело добился папской санкции на серьезные переделки и даже на разборку уже возведенных Сангалло частей и в основном закончил собор, осуществив свой замысел в большей мере, чем его предшественники.

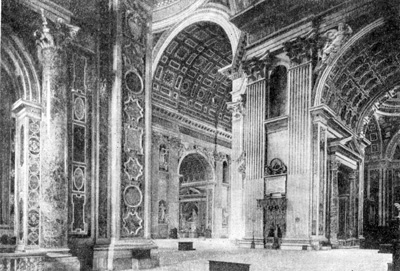

Решающим шагом Микеланджело было возвращение к центрическому плану, восхищавшему мастера, верного гуманистическим идеалам Возрождения. Но он внес в первоначальный план Браманте совершенно новые черты, изменившие не только отдельные элементы, но и общий характер всего сооружения. Жертвуя четко проработанной расчлененностью плана, мастер старался достигнуть большей слитности композиции и безусловного господства ее основного ядра: пространства средокрестия — внутри и главного купола — снаружи Микеланджело соответственно упростил воздушный, тонко прорисованный план Браманте, отказался от колоннады как средства внутреннего расчленения собора и резко увеличил массивность стен и устоев, чем добился полного преобладания центрального пространства над окружающими его частями; последние утеряли при этом относительную самостоятельность, которая им отводилась в проекте Браманте. Исчезли и тонкие масштабные градации внутренних пространств.

Микеланджело добился большей простоты и слитности наружной композиции, отказавшись от ордерных галерей и угловых кампанил (во внешнем облике собора это выявило равносторонний крест, лежавший в основе его плана) и объединив основные помещения в общем объеме, завершенном центральным куполом (купол возведен Джакомо делла Порта после смерти Микеланджело, в основном по его модели, но с одним важным отступлением: стрела подъема была несколько повышена). гигантские размеры купола должны были подчеркиваться четырьмя малыми куполами, заменившими кампанилы.

Внешний облик собора приведен в соответствие с разработкой интерьера: и там и здесь применены пилястры колоссального коринфского ордера (чуть более высокие снаружи), расположенные парами в родственном ритме. Цилиндрическим сводам собора снаружи соответствовал высокий аттик, окна которого стали важным дополнительным источником света. Парные лизены в аттиковом этаже и парные колонны вокруг барабана главного купола и его фонаря придали единообразие внешнему облику собора, абсолютная симметрия которого была, однако, решительно нарушена мастером. Он сосредоточил все входы на оконечности восточной ветви креста, где должен был быть величественный многоколонный коринфский портик.

Микеланджело придал собору более слитный, массивный характер, сохранившийся несмотря на ряд позднейших изменений (без переделок снаружи остались лишь западная сторона и боковые апсиды). В известной мере сохранилась и некоторая неясность масштабности, связанная с меньшей расчлененностью огромного сооружения: действительные размеры собора осознаются не сразу и не без усилий.

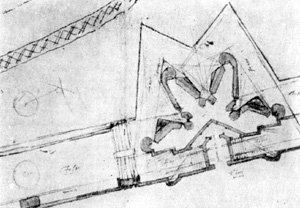

Деятельность Микеланджело в качестве военного инженера обычно лишь кратко отмечается в общих работах по истории архитектуры. Между тем огромный размах оборонительного строительства под его руководством во Флоренции и одно лишь перечисление других укреплений, спроектированных им в течение последней трети жизни, показывают, что зодчий стоит в ряду наиболее выдающихся военных инженеров своего времени.

Микеланджело был назначен руководителем всего строительства укреплений Флоренции в 1529 г. В течение нескольких месяцев он проделал здесь поистине титаническую работу. Хорошее представление об этих работах дает фреска Вазари (во флорентийском палаццо Веккио), а также его набросок к фреске, специально посвященной линии оборонных сооружений Микеланджело.

Удачное расположение укреплений, а также глубокая продуманность архитектуры фортов засвидетельствованы многими историческими и военными сочинениями. Именно поэтому войска императора Карла V, быстро продвинувшиеся по Италии вследствие полной несостоятельности средневековых укреплений перед новым грозным оружием, прочно застряли у возведенных Микеланджело стен Флоренции.

Микеланджело, по-видимому, первый в истории военно-инженерного искусства применил на всех обстреливаемых участках стен земляное покрытие (оно возобновлялось каждую ночь), а ряд зданий был защищен тюками знаменитой флорентийской шерсти, подвешенными на канатах к свесам кровли.

Микеланджело сэкономил для республики огромные средства и время, широко применяя вместо сплошных каменных — стены, в конструкции которых большую роль играла земляная засыпка, укрепленная деревянными связями, а держащая землю облицовка была сделана из сырцового кирпича с примесью навоза и конопли. Земляное покрытие (откос) было последним наружным слоем.

Стенам форта придавались причудливые, изломанные в плане очертания для того, чтобы по возможности избежать фронтальных попаданий и повысить процент косых, скользящих ударов; бойницы давали возможность вести огонь вдоль каждого участка стены, защищая его от лобовой атаки.

Особого упоминания заслуживает прием защиты ходов, соединявших земляные стены крепости с каменными фортами и башнями, который был применен и Антонио да Сангалло Младшим (рис. 23).

|

|

| Рис.23. Флоренция. План бастиона, 1529 г. Рисунок Микеланджело | Рис.24. Рим. Укрепления Борго, Бастион Бельведера. Микеланджело |

Эти меры в сочетании с расположением укреплений на всех доступных высотах местности, стремление избежать далеко выходящих за общую цепь и потому наиболее уязвимых мест обороны, отказ от всякого рода парапетов и прочих выступов — все это сделало неуязвимыми укрепления Флоренции, которая после десятимесячной обороны была взята лишь в результате измены.

Микеланджело был привлечен вместе с Антонио да Сангалло к укреплению Рима. После удачного соревнования Микеланджело было поручено спроектировать незаконченные стены Борго, включая и бастион Бельведера (рис. 24), построенный в основном из кирпича с травертином на вертикальных гранях и в горизонтальных тягах. Герб Фарнезе был использован здесь в декоративных целях.

Микеланджело принадлежит также проект возведенной в устье Тибра для защиты от пиратов многогранной башни св. Михаила.

В 1535 г. Микеланджело было поручено окончание крепости в Чивита Веккиа. Он поднял стены главного восьмигранного бастиона на 11 м, завершив его гербом Фарнезе и скромным карнизом, в котором сухарики невольно ассоциируются с машикулями. Фриз бастиона, украшенный высеченными в плоском рельефе очертаниями герба Фарнезе, предвосхищает карниз палаццо Фарнезе в Риме.

|

|

| Рис.25. Рим. Церковь Сан Джованни деи Фьорентини. Проект Микеланджело, 1550—1559 г. Фасад, разрез, четыре варианта плана | |

В 1559 г. Микеланджело выполнил по заказу флорентийской колонии в Риме пять проектов ранее начатой церкви Сан-Джованни деи Фьореонтини (рис. 25) (начата в 1530г. по проекту Я. Сансовино. Закончена к 1588 г. по проекту Дж. делла Порта). Планы четырех из этих проектов известны: три — в собственноручных эскизах мастера, последний, выбранный заказчиками, в копии его ученика Кальканьи; внешний вид и разрез храма по этому проекту известны из современной гравюры. Суровая простота архитектуры, отсутствие декора и скульптур дают повод ряду исследователей усомниться в соответствии гравюры микеланджеловскому проекту. Однако в цельности интерьера и пластической слитности внешнего объема церкви, завершенного безраздельно господствующим сферическим куполом, явно выражен индивидуальный почерк великого мастера. Любопытна внутренняя обработка купола перемежающимися кругами и прямоугольниками, а также окна в барабане, остроумно связывающие внешний облик церкви с ее интерьером.

Еще одна церковь была задумана и построена Микеланджело в наиболее сохранившейся части терм Диоклетиана. Это — церковь Санта Мария деи Анджели алле Терме, для которой мастер использовал центральный зал тепидария, закрыв ненужные проемы и сделав две большие двери по торцам (рис. 26).

Церковь заложена в августе 1561 г., строительные работы развернулись только в 1563 г. и в основном закончены в 1566 г.

|

|

| Рис.26. Рим. Церковь Санта Мария деи Анджел и алле Терме. Микеланджело | Рис.27. Рим. Порта Пиа, с 1561 г. Микеланджело |

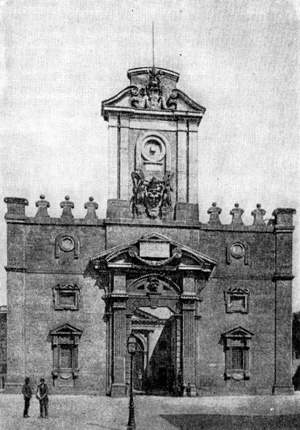

Микеланджело посвятил архитектуре лишь долю своих поистине титанических творческих сил, но достаточно было бы лишь купола собора св. Петра и ансамбля Капитолия, чтобы поставить его в ряд крупнейших зодчих эпохи. Его архитектурное наследие, насчитывающее до полутора десятков сооружений, полностью или частично им спроектированных, включает, помимо рассмотренных, еще многие выдающиеся памятники, например, нишу Бельведера в Ватикане, Порта Пиа (рис. 27), капеллу Сфорца в церкви Санта Мария Маджоре в Риме и много укреплений.

Все сооружения Микеланджело отмечены рядом родственных черт и ярко отражают ему одному свойственное стремление к величавой монументальности и одновременно к динамичности архитектуры. Микеланджело в отличие от Рафаэля и Браманте интересовался не светлыми пространствами спокойных интерьеров и ясно показанной гармонией хорошо уравновешенных усилий в тектонике сооружений, но пластической выразительностью самой архитектурной массы. Разработка этого нового архитектурно-художественного качества, сыгравшего такую важную роль в стилистическом комплексе барокко, являлась важным вкладом Микеланджело в современную ему итальянскую архитектуру.

Глава «Архитектура Рима», подраздел «Архитектура Италии 1520—1580 гг.», раздел «Архитектура эпохи Возрождения в Италии», энциклопедия «Всеобщая история архитектуры. Том V. Архитектура Западной Европы XV—XVI веков. Эпоха Возрождения». Ответственный редактор: В.Ф. Маркузон. Автор: В.Ф. Маркузон. Москва, Стройиздат, 1967

Жизнеописание Микеланджело Буонарроти — флорентинца — живописца, скульптора и архитектора

(Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих)

В то время как деятельные и отменные умы, просвещенные знаменитейшим Джотто и его последователями, изо всех сил стремились даровать миру образцы доблести, коей благосклонность созвездий и соразмерное смешение влажных начал одарили их таланты, и в то время как они, полные желанием подражать величию природы превосходством искусства, дабы достичь, насколько было им возможно, высшего познания, именуемого многими «интеллигенцией» повсеместно, хотя и напрасно, этого добивались, тот, кто благосклоннейше правит небесами, обратил милосердно очи свои на землю и, увидев бесконечную пустоту стольких усилий, полную бесплодность самых жарких стремлений и тщеславие людского самомнения, отстоящего от истины дальше, чем мрак от света, порешил, дабы вывести нас из стольких заблуждений, ниспослать на землю такого гения, который всесторонне обладал бы мастерством в каждом искусстве и в любой области и который один, собственными усилиями показал бы, что совершенство в искусстве рисунка заключается в проведении линий и контуров и в наложении света и тени для придания рельефности живописным произведениям для правильного понимания работы скульптора и для создания жилья удобного и прочного, здорового, веселого, соразмерного и обогащенного разнообразными архитектурными украшениями; и, помимо этого, он пожелал снабдить его истинной моральной философией, украшенной нежной поэзией, дабы мир избрал его единственным в своем роде зерцалом, любуясь его жизнью, его творениями, святостью его поведения и всеми его человеческими поступками и дабы и мы именовали его чем-то скорее небесным, чем земным. А так как Создатель видел, что в проявлении подобных занятий и в искусствах, единственных в своем роде, а именно в живописи, скульптуре и архитектуре, тосканские таланты всегда среди других особенно отличались возвышенностью и величием, поскольку они весьма прилежали к трудам и к занятиям во всех этих областях превыше всех остальных итальянских народов, он пожелал даровать ему родиной Флоренцию, из всех городов достойнейшую, с тем, чтобы она заслуженным образом достигла верха совершенства всех своих доблестей силами одного своего гражданина.

И вот в Казентино в 1474 году под знаменательными и счастливыми созвездиями родился младенец у почтенной и благородной жены Лодовико, сына Лионардо Буонарроти Симони, происходившего, как говорят, из благороднейшего и древнейшего семейства графов Каносса. У названного Лодовико, который в этом году был подестой поселков Кьюзи и Капрезе, аретинской епархии, что неподалеку от Сассо делла Верниа, где св. Франциск принял стигматы, родился, говорю я, сын в шестой день марта, в воскресенье, в восьмом часу ночи; назвал он его Микеланджело: в самом деле, долго не размышляя, а по внушению свыше, отец хотел этим показать, что существо это было небесным и божественным в большей степени, чем это бывает у смертных, как это и подтвердилось позднее в его гороскопе тем, что при его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило знаком того, что искусством руки его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные. Покончив со своими обязанностями по должности подесты, Лодовико воротился во Флоренцию; в селении же Сеттиньяно, что в трех милях от города, где у него был земельный участок, полученный по наследству (а место это скалистое и полное залежей мачиньо, постоянно обрабатываемых каменотесами и скульпторами, большинство которых оттуда и родом); в это селение Лодовико и отдал Микеланджело на кормление жене одного каменотеса. Недаром, беседуя как-то с Вазари, Микеланджело сказал в шутку: «Джордже, если и есть что хорошее в моем даровании, то это оттого, что я родился в разреженном воздухе аретинской вашей земли, да и резцы, и молот, которыми я делаю свои статуи, я извлек из молока моей кормилицы».

С течением времени много детей народилось у Лодовико, а так как жилось ему плохо и доходов у него было мало, то сыновей своих он пристраивал к шерстяному и шелковому цеху, а Микеланджело, когда он подрос, отдал в обучение грамоте учителю Франческо из Урбино. Но так как гением своим он был влеком к занятиям рисунком, он все свободное время тайком занимался рисованием, за что отец и старшие его ругали, а порой и бивали, считая, вероятно, занятие этим искусством, им незнакомым, делом низким и недостойным древнего их рода. Микеланджело подружился тогда с Франческо Граначчи, который был в том же юном возрасте, и устроился при Доменико дель Гирландайо для обучения искусству живописи: поэтому Граначчи, полюбивший Микеланджело и видя, насколько он способен к рисованию, что ни день снабжал его рисунками Гирландайо, который в то время почитался одним из лучших мастеров не только во Флоренции, но и по всей Италии. И вот, так как стремление к творчеству у Микеланджело с каждым днем все разрасталось, и Лодовико уже не мог препятствовать юноше заниматься рисованием, и так как иного выхода не было, то, чтобы извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу и чтобы он этому искусству научился, Лодовико по совету друзей решил и его устроить к Доменико Гирландайо.

Когда Микеланджело начал обучаться искусству у Доменико, было ему четырнадцать лет. И хотя составивший его жизнеописание после 1550 года, когда я впервые написал настоящие жизнеописания, и утверждает, что иные, дела с ним не имевшие, наговорили о нем вещей, каких никогда и не было, пропустив многое, достойное быть отмеченным, и в частности касаясь этого времени, и называет Доменико завистником, никогда никакой пользы Микеланджело не принесшим, все это оказывается явной неправдой, в чем можно удостовериться по собственноручной записи Лодовико, отца Микеланджело, в книге Доменико, перешедшей ныне к его наследникам, а запись эта гласит так: «1488. Я, Лодовико, сын Лионардо ди Буонарроти, свидетельствую, что отдаю сына моего Микеланджело в обучение Доменико и Давиду, сыновьям Томмазо ди Куррадо, на три наступающих года, на следующих договорных условиях: что названный Микеланджело обязуется пробыть у вышеназванных указанное время, обучаясь живописи и занимаясь этим делом, а также всем, что вышеназванные ему прикажут; названные же Доменико и Давид обязуются выплатить ему в течение этих трех лет 24 полноценных флорина, а именно: за первый год 6 флоринов, за второй год 8 флоринов и за третий – 10 флоринов, в общей сумме, равной 96 лирам». И тут же под этой памяткой, или договором, также рукою Лодовико подписано: «Из них вышеназванный Микеланджело получил сего 16 апреля два золотых флорина золотом: я, его отец Лодовико, сын Лионардо, получил за его счет 12 лир и 12 сольдо». Эти расписки я списал с подлинной книги в доказательство того, что все, что я написал тогда и напишу теперь, есть истина; и я не знаю никого, кто бы с ним имел дела больше, чем я, и кто более был бы его другом и верным слугой, о чем может быть свидетелем всякий, его знавший, и не думаю, чтобы кто-либо мог предъявить большее число его писем, написанных собственноручно и с большей любовью, чем мог бы это сделать я. Отступление это я сделал из любви к истине, и его будет достаточно и для всего дальнейшего жизнеописания. А теперь возвращаемся к нашему повествованию.

Мастерство и личность Микеланджело выросли настолько, что Доменико давался диву, видя, как он и некоторые вещи делает не так, как полагалось бы юноше, ибо ему казалось, что Микеланджело побеждает не только других учеников, а их было у Гирландайо немало, но и нередко не уступает ему в вещах, созданных им как мастером. Так, когда один из юношей, обучавшихся у Доменико, срисовал пером у Гирландайо несколько фигур одетых женщин, Микеланджело выхватил у него этот лист и более толстым пером заново обвел фигуру одной из женщин линиями в той манере, которую он считал более совершенной, так что поражает не только различие обеих манер, но и мастерство и вкус столь смелого и дерзкого юноши, у которого хватило духу исправить работу своего учителя. Лист этот я храню теперь у себя как святыню, а получил я его от Граначчи и поместил его в Книгу вместе с другими рисунками, полученными мною от Микеланджело, а в 1550 году, когда Джорджо был в Риме, он показал этот рисунок Микеланджело, который узнал его и которому приятно было вновь посмотреть на него, а из скромности он сказал, что больше понимал в этом искусстве, когда был мальчиком, чем понимает теперь, когда стал стариком.

И вот случилось так, что, когда Доменико работал в большой капелле в Санта Мариа Новелла и как-то оттуда вышел, Микеланджело начал рисовать с натуры дощатые подмостья с несколькими столами, заставленными всеми принадлежностями искусства, а также и несколько юношей, там работавших. Недаром, когда Доменико возвратился и увидел рисунок Микеланджело, он заявил: «Ну, этот знает больше моего» – так он был поражен новой манерой и новым способом воспроизведения натуры, которым по приговору неба был одарен этот юноша в возрасте столь нежном, да и в самом деле рисунок был таков, что большего нельзя было бы и пожелать от умения художника, работавшего уже много лет. Дело в том, что в его натуре, воспитанной учением и искусством, было заключено все то, что ведомо и доступно творческой благодарности, которая в Микеланджело каждодневно приносила плоды все более божественные, что явно и стало обнаруживаться в копии, сделанной им с одного гравированного листа немца Мартина и принесшей ему широчайшую известность, а именно: когда попала в то время во Флоренцию одна из историй названного Мартина, гравированная на меди, на которой черти истязают св. Антония, Микеланджело срисовал ее пером, в манере дотоле неизвестной, и раскрасил ее красками, причем для того, чтобы воспроизвести причудливый вид некоторых чертей, он покупал рыб с чешуей необычной расцветки и таким образом обнаружил в этой работе такое мастерство, что приобрел и уважение, и известность. Он воспроизводил также собственноручные рисунки различных старых мастеров так схоже, что можно было ошибиться, ибо дымом и разными другими вещами он подкрашивал их, придавая старый вид, и пачкал так, что они действительно казались старыми и, при сравнении их с подлинными, один от других отличить было невозможно. И делал он это только для того, чтобы, возвратив воспроизведенные, заполучить подлинные рисунки, которые его восхищали совершенством искусства и которые он пытался превзойти своей работой, чем и приобрел широчайшую известность.

В те времена Лоренцо деи Медичи Великолепный держал у себя в саду, что на площади Сан Марко, скульптора Бертольдо не столько сторожем и хранителем многочисленных прекрасных древностей, собранных там и приобретенных им за большие деньги, сколько потому, что, желая во что бы то ни стало создать школу превосходных живописцев и скульпторов, он хотел, чтобы они имели своим руководителем и начальником названного Бертольдо, который был учеником Донато; и хотя он был уже стар настолько, что работать более не мог, был тем не менее учителем весьма опытным и обладавшим большой известностью не только потому, что тщательнейшим образом отчищал литье кафедр учителя своего Донато, но и за многочисленные собственные бронзовые литые работы с изображением сражений и других мелких вещей, в мастерском исполнении которых равного ему во всей Флоренции найти тогда было невозможно. Лоренцо же, питавшего величайшую любовь и к живописи, и к скульптуре, огорчало то, что не было в его время прославленных и знатных скульпторов, тогда как много было живописцев, обладавших величайшими достоинствами и славой, и он, как я уже говорил, решил основать школу. Вот почему и запросил он Доменико Гирландайо, нет ли в его боттеге юношей, имеющих склонность к скульптуре, и если есть, чтобы послал он их в его сад, где он хотел подучить их и воспитать так, чтобы они прославили и самих себя, и Лоренцо, и родной город. И вот Доменико направил к нему лучших своих учеников, и в числе их Микеланджело и Франческо Граначчи. Прибыв в сад, они увидели там, как молодой Торриджано де'Торриджани лепит по указаниям Бертольдо круглые статуи из глины. Микеланджело же, увидев это и соперничая с ним, также вылепил их несколько; с тех пор Лоренцо при виде столь отменного дарования всегда возлагал на него большие надежды; а тот, осмелевший, по прошествии всего нескольких дней начал воспроизводить в куске мрамора находившуюся там голову фавна, старого, дряхлого и морщинистого, с попорченным носом и смеющимся ртом; и Микеланджело, который до того никогда не касался ни мрамора, ни резцов, удалось воспроизвести ее так удачно, что сам Великолепный был этим поражен. Когда же он увидел, что, не считаясь с древним образцом и руководствуясь собственной фантазией, тот выдолбил у него рот так, что стали видны все зубы, и приделал язык, синьор этот, по обычаю своему мило подшучивая, сказал ему: «Тебе следовало бы только знать, что у стариков не все зубы бывают целы, сколько-нибудь их всегда не хватает». Микеланджело же в простоте его показалось, что синьор, которого он и боялся и любил, говорит с ним серьезно, и, не успел тот удалиться, как он тут же выломал один зуб, да еще пробил челюсть так, что казалось, будто зуб этот выпал, после чего с нетерпением начал ждать возвращения Великолепного, когда же тот воротился и увидел простоту и исполнительность Микеланджело, он не раз над этим потешался, рассказывая об этом друзьям своим, как о чуде. И решив оказывать Микеланджело помощь и взять его под свое покровительство, он послал за отцом его Лодовико и сообщил ему об этом, заявив, что будет относиться к Микеланджело как к родному сыну, на что тот охотно согласился. После чего Великолепный отвел ему помещение в собственном доме и приказал его обслуживать, поэтому тот за столом сидел всегда с его сыновьями и другими достойными и благородными лицами, состоявшими при Великолепном, который оказывал ему эту честь; и все это происходило в следующем году после его поступления к Доменико, когда Микеланджело шел пятнадцатый или шестнадцатый год, и провел он в этом доме четыре года, до кончины Великолепного Лоренцо, последовавшей в 1492 году. Все это время Микеланджело получал от синьора этого содержание для поддержки отца в размере пяти дукатов в месяц, и, чтобы доставить ему удовольствие, синьор подарил ему красный плащ, а отца устроил в таможне. Нужно сказать правду, что и все остальные молодые люди, обучавшиеся в саду, получали содержание, одни больше, другие меньше, по щедрости этого великолепного и благороднейшего гражданина и вознаграждались им в течение всей его жизни.

В это самое время по совету Полициано, человека учености необыкновенной, Микеланджело на куске мрамора, полученном от своего синьора, вырезал битву Геркулеса с кентаврами, столь прекрасную, что иной раз, разглядывая ее сейчас, можно принять ее за работу не юноши, а мастера высоко ценимого и испытанного в теории и практике этого искусства. Ныне она хранится на память о нем в доме его племянника Лионардо, как вещь редкостная, каковой она и является. Тот же Лионардо несколько лет тому назад хранил в своем доме на память о дяде барельеф с Богоматерью, высеченный из мрамора собственноручно самим Микеланджело, высотой чуть побольше локтя; в нем он, будучи в то время юношей и задумав воспроизвести манеру Донателло, сделал это настолько удачно, словно видишь руку того мастера, но и грации, и рисунка здесь еще больше. Работу эту Лионардо поднес затем герцогу Козимо Медичи, почитающему ее за вещь в своем роде единственную, ибо другого барельефа, кроме этой скульптуры, рукой Микеланджело выполнено не было.

Возвратимся, однако, к саду Великолепного Лоренцо: сад этот был переполнен древностями и весьма украшен превосходной живописью, и все это было собрано в этом месте для красоты, для изучения и для удовольствия, а ключи от него всегда хранил Микеланджело, намного превосходивший других заботливостью во всех своих действиях и всегда с живой настойчивостью проявлявший свою готовность. В течение нескольких месяцев срисовывал он в Кармине живопись Мазаччо, воспроизводя работы эти с таким толком, что поражались и художники, и не художники, и зависть к нему росла вместе с его известностью.

Рассказывают, что Торриджано, сдружившийся с ним, но побуждаемый завистью за то, что, как он видел, его и ценили выше, и стоил он больше него в искусстве, как бы шутя с такой силой ударил его кулаком по носу, что навсегда его отметил сломанным и безобразно раздавленным носом; за это Торриджано был из Флоренции изгнан, о чем было сказано в другом месте.

После смерти Лоренцо Великолепного Микеланджело воротился в отцовский дом, бесконечно огорченный кончиной такого человека, друга всяческих дарований. Именно тогда Микеланджело приобрел большую глыбу мрамора, в которой он высек Геркулеса высотой в четыре локтя, стоявшего много лет в палаццо Строцци и почитавшегося творением чудесным, а затем в год осады Геркулес этот был отослан Джованбаттистой делла Палла во Францию королю Франциску. Рассказывают, что Пьеро деи Медичи, долгое время пользовавшийся его услугами, когда стал наследником отца своего Лоренцо, часто посылал за Микеланджело при покупке древних камей и других резных работ, а однажды зимой, когда во Флоренции шел сильный снег, приказал ему вылепить у себя во дворе статую из снега, которая вышла прекраснейшей, и почитал Микеланджело за его достоинства в такой степени, что отец последнего, замечая, что сын его ценится наравне с вельможами, начал и одевать его пышнее, чем обычно.

Для церкви Санто Спирито в городе Флоренции он сделал деревянное распятие, поставленное и до сих пор стоящее над полукружием главного алтаря с согласия приора, который предоставлял ему помещение, где он, частенько вскрывая трупы для изучения анатомии, начал совершенствовать то великое искусство рисунка, которое он приобрел впоследствии.

За несколько недель до изгнания Медичи из Флоренции Микеланджело уехал в Болонью, а потом в Венецию, опасаясь, ввиду близости его к этому роду, как бы и с ним не произошло какой-либо неприятности, так как и он видел распущенность и дурное правление Пьеро деи Медичи. Не найдя занятия в Венеции, он возвратился в Болонью, где по оплошности с ним приключилась беда: при входе в ворота он не взял удостоверения на выход обратно, о чем для безопасности был издан мессером Джованни Бентивольи приказ, в котором говорилось, что иностранцы, не имеющие удостоверения, подвергаются штрафу в 50 болонских лир. На попавшего в такую неприятность Микеланджело, у которого заплатить было нечем, случайно обратил внимание мессер Франческо Альдовранди, один из шестнадцати правителей города. Когда ему рассказали, что случилось, он, сжалившись над Микеланджело, освободил его, и тот прожил у него более года. Как-то Альдовранди пошел с ним посмотреть на раку св. Доминика, над которой, как рассказывалось раньше, работали старые скульпторы: Джованни Пизано, а после него мастер Никола д'Арка. Там не хватало двух фигур высотой около локтя: ангела, несущего подсвечник, и св. Петрония, и Альдовранди задал вопрос, решится ли Микеланджело их сделать, на что тот ответил утвердительно. И действительно, получив мрамор, он выполнил их так, что стали они там фигурами самыми лучшими, за что мессер Франческо Альдовранди распорядился уплатить ему тридцать дукатов.

В Болонье Микеланджело провел немногим больше года и остался бы там и дольше: такова была любезность Альдовранди, который полюбил его и за рисование, и потому, что ему, как тосканцу, нравилось произношение Микеланджело и он с удовольствием слушал, как тот читал ему творения Данте, Петрарки, Боккаччо и других тосканских поэтов. Но так как Микеланджело понимал, что напрасно теряет время, он с удовольствием возвратился во Флоренцию, где для Лоренцо, сына Пьерфранческо деи Медичи, высек из мрамора св. Иоанна ребенком и тут же из другого куска мрамора спящего Купидона натуральной величины, и когда он был закончен, через Бальдассарре дель Миланезе его, как вещь красивую, показали Пьерфранческо, который с этим согласился и сказал Микеланджело: «Если ты его закопаешь в землю и потом отошлешь в Рим, подделав под старого, я уверен, что он сойдет там за древнего и ты выручишь за него гораздо больше, чем если продашь его здесь». Рассказывают, что Микеланджело и отделал его так, что он выглядел древним, чему дивиться нечего, ибо таланта у него хватило бы сделать и такое, и лучшее. Другие же уверяют, что Миланезе увез его в Рим и закопал его в одном из своих виноградников, а затем продал как древнего кардиналу св. Георгия за двести дукатов. Говорят и так, что продан он был кем-то, действовавшим за Миланезе и написавшим Пьерфранческо, обманывая кардинала, Пьерфранческо и Микеланджело, что Микеланджело следовало выдать тридцать скудо, так как больше за Купидона будто бы получено не было. Однако позднее от очевидцев было узнано, что Купидон был сделан во Флоренции, и кардинал, выяснив правду через своего посланца, добился того, что человек, действовавший за Миланезе, принял обратно Купидона, который попал затем в руки герцога Валентине, а тот подарил его маркизе мантуанской, отправившей его в свои владения, где он находится и ныне. Вся эта история послужила в укор кардиналу св. Георгия, который не оценил достоинство работы, а именно ее совершенства, ибо новые вещи таковы же, как и древние, только бы они были превосходными, и тот, кто гонится больше за названием, чем за качеством, проявляет этим лишь свое тщеславие, люди же такого рода, придающие больше значения видимости, чем сущности, встречаются во все времена.

Тем не менее благодаря истории этой известность Микеланджело стала такова, что он тут же был вызван в Рим, где по договоренности с кардиналом св. Георгия пробыл у него около года, но никаких заказов от него не получая, так как в этих искусствах тот смыслил мало. В это самое время подружился с Микеланджело цирюльник кардинала, который был и живописцем и весьма старательно писал темперой, рисовать же не умел. И Микеланджело сделал для него картон, изображавший св. Франциска, принимающего стигматы, а цирюльник выполнил его весьма старательно красками на доске небольших размеров, и живописная работа эта находится ныне в первой капелле церкви Сан Пьетро а Монторио, по левую руку от входа. Каковы были способности Микеланджело, отлично понял после этого мессер Якопо Галли, римский дворянин, человек одаренный, который заказал ему мраморного Купидона натуральных размеров, а затем статую Вакха высотой в десять пальм, держащего в правой руке чашу, а левой – тигровую шкуру и виноградную кисть, к которой тянется маленький сатир. По статуе этой можно понять, что ему хотелось добиться определенного сочетания дивных членов его тела, в особенности придавая им и юношескую гибкость, свойственную мужчине, и женскую мясистость и округлость: приходится дивиться тому, что он именно в статуях показал свое превосходство над всеми новыми мастерами, работавшими до него.

Таким образом, за это пребывание свое в Риме он достиг, учась искусству, такого, что невероятным казались и возвышенные его мысли, и трудная манера, применявшаяся им с легкостью легчайшей, отпугивая как тех, кому непривычны были подобные вещи, так и тех, кто привык к хорошим вещам; ведь все то, что было создано раньше, казалось ничтожеством по сравнению с его вещами. Вещи эти возбудили желание у кардинала св. Дионисия, именуемого французским кардиналом Руанским, оставить через посредство художника столь редкостного достойную о себе память в городе, столь знаменитом, и он заказал ему мраморную, целиком круглую скульптуру с оплакиванием Христа, которая по ее завершении была помещена в соборе Св. Петра в капеллу Девы Марии, целительницы лихорадки, там, где раньше был храм Марса. Пусть никогда и в голову не приходит любому скульптору, будь он художником редкостным, мысль о том, что и он смог бы что-нибудь добавить к такому рисунку и к такой грации и трудами своими мог когда-нибудь достичь такой тонкости и чистоты и подрезать мрамор с таким искусством, какое в этой вещи проявил Микеланджело, ибо в ней обнаруживается вся сила и все возможности, заложенные в искусстве. Среди красот здесь, помимо божественно выполненных одеяний, привлекает внимание усопший Христос; и пусть и в голову не приходит кому-либо увидеть обнаженное тело, выполненное столь искусно, с такими прекрасными членами, с отделанными так тонко мышцами, сосудами, жилами, одевающими его остов, или увидеть мертвеца, более похожего на мертвеца, чем этот мертвец. Здесь и нежнейшее выражение лица, и некая согласованность в привязке и сопряжении рук, и в соединении туловища и ног, и такая обработка кровеносных сосудов, что поистине повергаешься в изумление, как могла рука художника в кратчайшее время так божественно и безукоризненно сотворить столь дивную вещь; и, уж конечно, чудо, что камень, лишенный первоначально всякой формы, можно было когда-либо довести до того совершенства, которое и природа с трудом придает плоти. В это творение Микеланджело вложил столько любви и трудов, что только на нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; вышло же это так, что однажды Микеланджело, подойдя к тому месту, где помещена работа, увидел там большое число приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших, и когда один из них обратился к другому с вопросом, кто же это сделал, тот ответил: «Наш миланец Гоббо». Микеланджело промолчал, и ему показалось по меньшей мере странным, что его труды приписываются другому. Однажды ночью он заперся там со светильником, прихватив с собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя. И поистине она такова, как сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы обращаясь к настоящей и живой фигуре:

Достоинство и красота

И скорбь: над мрамором сим полно вам стенать!

Он мертв, пожив, и снятого с креста

Остерегитесь песнями поднять,

Дабы до времени из мертвых не воззвать

Того, кто скорбь приял один

За всех, кто есть наш господин,

Тебе – отец, супруг и сын теперь,

О ты, ему жена, и мать, и дщерь.

И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос, наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе.

Кое-кто из друзей его написал ему из Флоренции, чтобы он приезжал туда, ибо не следует упускать мрамор, лежавший испорченным в попечительстве собора. Мрамор этот Пьер Содерини, назначенный тогда пожизненным гонфалоньером города, неоднократно предлагал переправить Леонардо да Винчи, а теперь собирался передать его мастеру Андреа Контуччи из Монте Сансовино, отменному скульптору, его добивавшемуся; пытался получить его по приезде во Флоренцию и Микеланджело, которому он приглянулся еще много лет тому назад, хотя и трудно было высечь из него цельную статую без добавления кусков, и ни у кого, кроме него, не хватало духу отделать его без таких добавлений. Из мрамора этого размером в девять локтей начал, на беду, высекать гиганта некий мастер Симоне из Фьезоле и сделал это настолько плохо, что продырявил его между ногами и все испортил и изуродовал так, что ведавшие работой попечители Санта Мариа дель Фьоре, не думая о том, как ее завершить, махнули на все рукой, и так она многие годы стояла и стоять продолжала. Микеланджело обмерил ее заново, поразмыслив о том, какую толковую статую можно было бы из этой глыбы высечь, и, приноровившись к той позе, какую ей придал испортивший ее мастер Симоне, решил выпросить ее у попечителей и Содерини, которые и отдали ее ему как вещь ненужную, считая, что все, что бы он с ней ни сделал, будет лучше того состояния, в котором она тогда находилась, ибо, разбей ее на куски или оставь ее в испорченном виде, толку от нее для постройки все равно никакого не будет. Поэтому Микеланджело вылепил модель из воска, задумав изобразить в ней в качестве дворцовой эмблемы юного Давида с пращой в руке, с тем чтобы, подобно тому как Давид защитил свой народ и справедливо им управлял, и правители этого города мужественно его защищали и справедливо им управляли. К работе он приступил в попечительстве Санта Мариа дель Фьоре, где отгородил у стены место вокруг глыбы и, работая над ней непрестанно так, что никто ее не видел, он довел мрамор до последнего совершенства.

Мрамор был уже испорчен и изуродован мастером Симоне, и в некоторых местах его не хватало, чтобы Микеланджело мог сделать то, что он задумал; на поверхности мрамора ему пришлось оставить первые нарезы мастера Симоне, так что и теперь некоторые из них видны, и, конечно, настоящее чудо совершил Микеланджело, оживив то, что было мертвым.

По завершении своем статуя оказалась такой огромной, что начались споры, как доставить ее на площадь Синьории. И тут Джулиано да Сангалло и брат его Антонио устроили очень прочную деревянную башню, к которой подвесили статую на канатах так, чтобы при толчках она не повреждалась, а равномерно покачивалась; тащили ее на канатах при помощи лебедок по гладким бревнам и, передвигая, поставили на место. Петля из каната, на котором висела статуя, очень легко скользила и стягивалась под давлением тяжести: придумано это было так прекрасно и остроумно, что я собственноручный рисунок храню в нашей Книге, как нечто для связывания тяжестей чудесное, надежное и прочное.

Между тем случилось так, что Пьер Содерини, взглянув вверх на статую, очень ему понравившуюся, сказал Микеланджело, который в это время ее кое-где отделывал, что нос, по его мнению, у нее велик: Микеланджело, подметив, что гонфалоньер стоял под самым гигантом и точка зрения его обманывала, влез, чтобы угодить ему, на подмостья у плечей статуи и, поддев резцом, который он держал в левой руке, немного мраморной пыли с площадки подмостьев, начал постепенно осыпать пыль вниз, работая будто другими резцами, но к носу не прикасаясь. Затем, нагнувшись к гонфалоньеру, который следил за ним, он сказал: «А ну-ка, посмотрите на него теперь». – «Теперь мне нравится больше, – сказал гонфалоньер, – вы его оживили». Микеланджело спустился тогда с мостков, про себя над ним подсмеиваясь и сожалея о людях, которые, желая выказать себя знатоками, говорят такое, чего сами не понимают. Когда же статую установили окончательно, он раскрыл ее, и поистине творение это затмило все известные статуи, новые и древние, будь то греческие или римские; и можно сказать, что ни римский Марфорий, ни Тибр или Нил Бельведерские, ни гиганты с Монтекавалло ни в каком отношении сравниться с ней не могут: с такой соразмерностью и красотой, с такой добротностью закончил ее Микеланджело. Ибо и очертания ног у нее в высшей степени прекрасны, а сопряжение и стройность бедер божественны, и позы столь изящной не видано было никогда, ни грации, ни с чем не сравнимой, ни рук, ни ног, ни головы, которые настолько отвечали бы каждому члену этого тела своей добротностью, своей искусностью и своей согласованностью, не говоря уже об их рисунке. И, право, тому, кто это видел, ни на какую скульптуру любого мастера наших или других времен и смотреть не стоит.

Микеланджело было выдано за нее щедротами Пьера Содерини четыреста скудо, а поставлена она была в 1504 году; а так как через нее он прославился как скульптор, он выполнил для упоминавшегося гонфалоньера прекраснейшего бронзового Давида, которого тот отослал во Францию. Тогда же начал он, но не закончил, два мраморных тондо, одно для Таддео Таддеи, то, что и ныне находится в его доме, а другое было начато им для Бартоломео Питти, то, которое фра Миньято Питти из Монте Оливето, человек понимающий и на редкость разбирающийся в космографии и многих других науках и в особенности в живописи, подарил Луиджи Гвиччардини, с которым был в большой дружбе; работы эти были признаны превосходными и дивными. В это же время начал он мраморную статую св. Матфея для попечительства Санта Мариа дель Фьоре; незаконченная эта статуя свидетельствует о совершенном его мастерстве и поучает других скульпторов, как надлежит высекать статуи из мрамора, не уродуя их, чтобы всегда, снимая мрамор, можно было что-либо выгадать и чтобы можно было в случае надобности, как это бывает, то или другое убрать или изменить.

А кроме того, он сделал бронзовое тондо с Богоматерью, отлитое им по заказу фламандских купцов Москерони, особ очень знатных в своих краях, с тем чтобы они, уплатив ему за него сто скудо, могли отослать это тондо во Фландрию. Захотелось и его другу Аньоло Дони, флорентийскому гражданину, сильно увлекавшемуся собиранием красивых вещей, как старых, так и новых художников, получить какую-либо работу Микеланджело; поэтому тот начал писать для него тондо с Богоматерью, которая держит на руках и протягивает, стоя на обоих коленях, младенца принимающему его Иосифу; здесь Микеланджело выражает в повороте головы матери Христовой и в глазах ее, устремленных на высшую красу сына, свое чудесное удовлетворение и волнение, испытываемое ею, когда она сообщает это святейшему старцу, как это отличнейшим образом видно по его лицу, даже если особенно его не разглядывать. Но так как этого Микеланджело было недостаточно, чтобы показать в еще большей степени величие своего искусства, он на фоне этого произведения написал много обнаженных тел – опирающихся, стоящих прямо и сидящих, и всю эту вещь он отделал так тщательно и так чисто, что из всех его живописных работ на дереве, а их немного, она справедливо считается самой законченной и самой прекрасной. Закончив ее, Микеланджело отослал ее в завернутом виде на дом к Аньоло с посыльным, приложив к ней доверенность с просьбой уплатить ему за нее 70 дукатов. Аньоло, который был человеком расчетливым, показалось странным тратить такие деньги на картину, хотя и понимал, что она стоит еще дороже; и он заявил посыльному, что достаточно будет и сорока, каковые ему и передал. Но Микеланджело прислал их обратно, наказав посыльному назначить 100 дукатов или принести картину обратно. На что Аньоло, которому работа понравилась, заявил: «Дай ему семьдесят». Но он и этим остался недоволен: более того, из-за малого доверия Аньоло он потребовал с него вдвое против того, что просил вначале, почему и пришлось Аньоло, которому хотелось получить картину, послать ему 140 скудо.

Случилось так, что, когда Леонардо да Винчи, живописец редчайший, расписывал, как рассказано в его жизнеописании, Большую залу Совета, Пьер Содерини, занимавший в то время должность гонфалоньера, видя великий талант Микеланджело, заказал ему расписать другую часть той же залы, что и стало причиной его соревнования с Леонардо, в которое он вступил, взявшись за роспись другой стены на тему пизанской войны. Для этого Микеланджело получил помещение в больнице красильщиков при Сант Онофрио и принялся там за огромнейший картон, потребовав, однако, чтобы никто его не видел. Он заполнил его обнаженными телами, купающимися в жаркий день в реке Арно, но в это мгновение раздается в лагере боевая тревога, извещающая о вражеском нападении; и в то время как солдаты вылезают из воды, чтобы одеться, божественной рукой Микеланджело было показано, как одни вооружаются, чтобы помочь товарищам, другие застегивают свой панцирь, многие хватаются за оружие и бесчисленное множество остальных, вскочив на коней, уже вступает в бой. Среди других фигур был там один старик, надевший на голову венок из плюща; он сел, чтобы натянуть штаны, а они не лезут, так как ноги у него после купания мокрые, и, слыша шум битвы и крики и грохот барабанов, он второпях с трудом натянул одну штанину; и помимо того что видны все мышцы и жилы его фигуры, он скривил рот так, что было ясно, как он страдает и как он весь напряжен до кончиков пальцев на ногах. Там были изображены и барабанщики, и люди, запутавшиеся в одежде и голыми бегущие в сражение; и можно было увидеть там самые необыкновенные положения: кто стоит, кто упал на колени или согнулся, или падает и как бы повис в воздухе в труднейшем ракурсе. Там же были многие фигуры, объединенные в группы и набросанные различными манерами: одна очерченная углем, другая нарисованная штрихами, а иная оттушеванная и высветленная белилами – так хотелось ему показать все, что он умел в этом искусстве. Потому-то поражались и изумлялись художники, видя, какого предела достигло искусство, показанное им Микеланджело на этом листе. И вот, посмотрев на фигуры столь божественные, некоторые, их видевшие, говорят, что из всего сделанного им и другими ничего подобного до сих пор они не видели и что ни один другой талант до такой божественности в искусстве никогда подняться не сможет. И поверить этому безусловно можно, ибо после того как картон был закончен и перенесен в Папскую залу с великим шумом в цехе художников и к величайшей славе Микеланджело, все изучавшие этот картон и с него срисовывавшие, как это в течение многих лет делали во Флоренции приезжие и местные мастера, достигли, как мы увидим, в своем искусстве превосходства; ведь на этом картоне учился Аристотель да Сангалло, друг Микеланджело, Ридольфо Гирландайо, Рафаэль Санцио из Урбино, Франческо Граначчо, Баччо Бандинелли и Алонсо Беругетта-испанец, а позднее Андреа дель Сарто, Франчабиджо, Якопо Сансовино, Россо, Матурино, Лоренцетто и Триболо, тогда еще совсем юный, Якопо да Понтормо и Перино дель Вага; и все это – лучшие флорентийские мастера.

А так как картон этот стал школой художников, его перенесли в палаццо Медичи, в большую верхнюю залу, причем его отдали в руки художников, чересчур на них положившись, вследствие чего во время болезни герцога Джулиано, когда за картоном никакого присмотра не было, его разорвали, как об этом рассказано в другом месте, на отдельные куски, которые были рассеяны по разным местностям, о чем свидетельствуют некоторые его обрывки, которые и теперь можно увидеть в Мантуе в доме мессера Уберто Строцци, мантуанского дворянина, хранящего их с большим почтением. И достаточно на них взглянуть, чтобы убедиться без сомнения в том, что творение это скорее божественное, чем человеческое.

После Оплакивания Христа, флорентийского гиганта и картона слава Микеланджело стала такова, что в 1503 году, когда после смерти папы Александра VI был избран Юлий II (а Микеланджело тогда было около двадцати девяти лет), он с большим почтением был приглашен Юлием II для работы над его гробницей, причем подорожных через папских казначеев ему было выплачено сто скудо. Прибыв в Рим, он провел там много месяцев, прежде чем его заставили за что-либо взяться. В конце концов он решился представить рисунок, сделанный им для гробницы и ставший лучшим свидетельством его способностей, ибо красотой, величавостью, роскошью и обилием статуй она превосходила любую древнюю и императорскую гробницу. Посему, воодушевленный этим, папа Юлий решил заново перестроить церковь Св. Петра в Риме, чтобы, как об этом рассказано в другом месте, поместить в нее и гробницу.

Так, Микеланджело принялся за работу восторженно и поначалу отправился в Каррару с двумя подмастерьями, чтобы раздобыть там весь требуемый мрамор, в счет чего он получил во Флоренции от Аламанно Сальвиати тысячу скудо. Там в горах он прожил семь месяцев без каких-либо других денег или пособий, и в каменоломнях, вдохновляемый этой массой камня, он замышлял создать много больших статуй, дабы оставить о себе память, как это раньше делали древние. После чего, отобрав нужное количество мрамора, он отправил его к морю, откуда он был доставлен в Рим, где им завалили полплощади Св. Петра вокруг церкви Санта Катарина, между церковью и проходом к замку. Там Микеланджело устроил себе и помещение для работы над статуями и другими частями гробницы, а для того чтобы папа удобнее мог подходить и смотреть на его работу, он приказал перекинуть подъемный мост от прохода к мастерской и этим приобрел благосклонность папы: со временем милости эти доставили ему большие неприятности и преследования и породили среди папских художников большую зависть.

Для гробницы этой Микеланджело при жизни Юлия и после его смерти закончил четыре статуи и восемь оставил незаконченными, о чем будет рассказано на своем месте. А так как гробница эта была задумана с огромнейшей изобретательностью, мы здесь ниже изложим тот порядок, которого он придерживался. Так, для того, чтобы придать ей наибольшее величие, он задумал ее свободно стоящей, чтобы ее можно было видеть со всех четырех сторон, из которых две были длиной в восемнадцать локтей, а другие две – в двенадцать, так что пропорция составляла полтора квадрата. Снаружи кругом шел ряд ниш, между которыми были размещены гермы, одетые в верхней их половине и несущие головами первый карниз, и к каждой герме в необыкновенном и причудливом положении был привязан обнаженный пленник, опиравшийся ногами на выступ цоколя. Пленники эти означали области, покоренные этим папой и подчиненные апостольской церкви; другие же разнообразные статуи, также связанные, олицетворяли все добродетели и хитроумные искусства, изображенные там потому, что и они были подчинены смерти и не в меньшей степени, чем сам первосвященник, который столь успешно им покровительствовал. По углам первого карниза стояли четыре большие фигуры: жизни деятельной и созерцательной, а также св. Павла и св. Моисея. Над карнизом гробница поднималась ступенями, сужаясь до бронзового фриза, покрытого историями и окруженного и другими фигурами, путтами и украшениями. Наконец, на самом верху были еще две статуи: Неба, несущего, улыбаясь, на своих плечах гроб, и Кибелы, богини земли, как бы горюющей о том, что после кончины такого мужа мир лишился всех добродетелей. Небо же, казалось, улыбалось потому, что душа папы вознеслась к небесной славе. Вход и выход был устроен с торцов прямоугольной гробницы через ниши, внутри же было нечто вроде храма овальной формы, в середине которого стоял саркофаг, предназначенный для тела папы. Всего же в работу эту входило сорок мраморных статуй, не считая разных историй, путтов и украшений всей порезки карнизов и других архитектурных обломов. И для ускорения дела Микеланджело распорядился отвезти часть мраморов во Флоренцию, где он намеревался иной раз проводить лето, чтобы избежать вредного воздуха Рима. Там он из нескольких кусков целиком выполнил одну сторону гробницы, а в Риме собственноручно закончил двух пленников, творение поистине божественное, а также и другие статуи, лучше которых и не увидишь и которые так и не пошли в дело; названных же пленников он подарил синьору Руберто Строцци, в доме которого лежал больным, позднее же они были посланы в дар королю Франциску и находятся ныне в Экуане, во Франции. Он начал, кроме того, восемь статуй в Риме и пять во Флоренции и закончил Победу, попирающую пленного, все они находятся теперь у герцога Козимо, подаренные Лионардо, племянником Микеланджело, Его Превосходительству, который поместил Победу в расписанную Вазари большую залу своего дворца. Он закончил и мраморного Моисея высотой в пять локтей, и со статуей этой не может по красоте сравниться ни одна из современных работ, впрочем, то же можно сказать и о работах древних: в самом деле, он сидит в величественнейшей позе, опираясь локтем на скрижали, которые придерживает одной рукой, другой же он держит ниспадающую прядями длинную бороду, выполненную из мрамора так, что волоски, представляющие собою трудность в скульптуре, тончайшим образом изображены пушистыми, мягкими и расчесанными, будто совершилось невозможное и резец стал кистью. И помимо красоты лица, имеющего поистине вид настоящего святого и грознейшего владыки, хочется, когда на него смотришь, скрыть покрывалом это лицо, столь сияющее и столь лучезарное для всякого, кто на него смотрит; так прекрасно передал Микеланджело в мраморе всю божественность, вложенную Господом в его святейший лик; не говоря уж о том, как прорезана и отделана одежда, ложащаяся красивейшими складками, и до какой красоты и до какого совершенства доведены руки с мышцами и кисти рук с их костями и жилами и точно так же ноги, колени и стопы в особой обуви; да и настолько закончено каждое его творение, что Моисея ныне еще больше, чем раньше, можно назвать другом Господа, пожелавшего руками Микеланджело задолго до того, чем у других, воссоздать его тело и подготовить его к воскресению из мертвых. И пусть евреи, мужчины и женщины, как они это делают каждую субботу, собираются стаями, словно скворцы, и отправляются к нему, чтобы увидеть его и поклониться, ибо поклонятся они творению не человеческому, а божественному.

Так, наконец, дошел он до завершения и конца своего творения, одна из четырех частей которого, притом наименьшая, была поставлена позднее в церковь Сан Пьетро ин Винколи. Рассказывают, что, когда Микеланджело над ней еще работал, прибыл водой остальной мрамор, предназначавшийся для названной гробницы и остававшийся в Карраре, и был перевезен к остальному на площадь Св. Петра; а так как доставку следовало оплатить, Микеланджело отправился, как обычно, к папе; но так как в тот день Его Святейшество был занят важными делами, относившимися к событиям в Болонье, он воротился домой и расплатился за мрамор собственными деньгами, полагая, что Его Святейшество тотчас же даст на этот счет распоряжение. На следующий день он опять пошел поговорить с папой, но, когда его не впустили, так как привратник заявил, что ему следует запастись терпением, ибо ему приказано не впускать его, один епископ сказал привратнику: «Да ты разве не знаешь этого человека?» – «Слишком хорошо его знаю, – ответил привратник, – но я здесь для того, чтобы исполнять приказания начальства и папы». Микеланджело этот поступок не понравился, и так как ему показалось, что это было совсем не похоже на то, как с ним бывало раньше, он, разгневанный, заявил папским привратникам, что если он впредь понадобится Его Святейшеству, пусть ему скажут, что он куда-то уехал. Вернувшись же в свою мастерскую, он в два часа ночи сел на почтовых, приказав двум своим слугам распродать все домашние вещи евреям и затем следовать за ним во Флоренцию, куда он уезжает. Прибыв в Поджибонси, флорентийской области, он остановился, почувствовав себя в безопасности. Но не прошло много времени, как прибыло туда пять посыльных с письмами от папы, чтобы вернуть его обратно. Но, несмотря на просьбы и на письмо, в котором ему было приказано под страхом немилости возвратиться в Рим, он ничего не хотел и слышать. Лишь уступая просьбам посыльных, он написал наконец несколько слов в ответ Его Святейшеству, что он просит прощения, но возвратиться к нему не собирается, ибо он выгнал его как какого-нибудь бродягу, чего он за верную службу не заслуживал, и что папа может где-нибудь еще поискать для себя слугу.

По приезде во Флоренцию Микеланджело за трехмесячное там пребывание закончил картон для Большой залы, ибо гонфалоньер Пьер Содерини желал, чтобы работа эта была осуществлена. За это время Синьория получила три бреве с требованием выслать Микеланджело в Рим, он же, видя, в какую ярость пришел папа, опасаясь его, собирался, как говорят, уехать при содействии каких-то монахов-францисканцев в Константинополь на службу к Турку, которому желательно было использовать его при строительстве моста из Константинополя в Перу. Однако Пьер Содерини уговорил его явиться к папе (хотя ему этого не хотелось) в качестве должностного лица, обезопасив его титулом флорентийского посла, и в конце концов направил его к своему брату кардиналу Содерини, дабы тот представил его папе и отослал его в Болонью, куда уже прибыл тогда из Рима Его Святейшество.