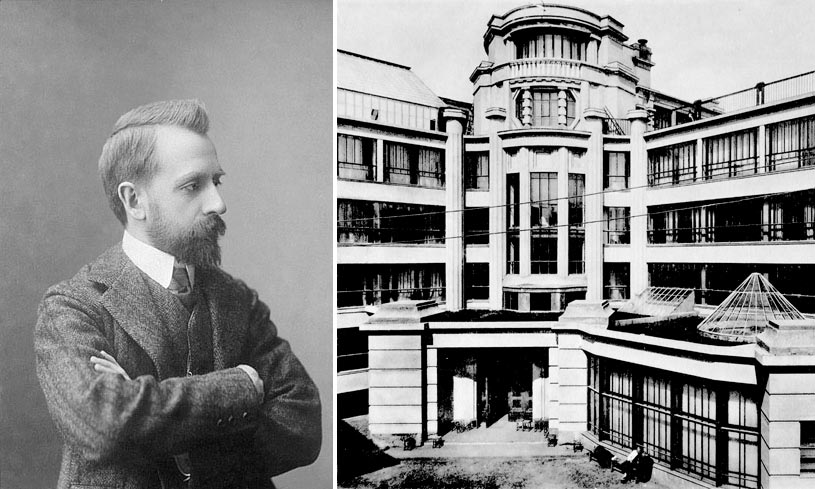

Кузнецов Александр Васильевич

Основатель советской школы промышленного зодчества Александр Васильевич Кузнецов (1874—1954) был выпускником Петербургского института гражданских инженеров, который он окончил в 1896 году, после чего совершенствовался в Берлинском политехническом институте, слушая лекции передовых ученых по строительной механике, в их числе Мюллер-Бреслау, Брандта, Дитриха, Коха. Германия этих лет была страной интенсивного промышленного строительства, и ему уделяли внимание видные зодчие, среди них Петер Беренс.

Будучи твердо убежденным в необходимости самого активного и широкого участия архитекторов в развивающемся строительстве фабрик и заводов в нашей стране, А. В. Кузнецов явился в 1918 году основателем Архитектурного отделения в Московском высшем техническом училище (МВТУ), превратившегося в 1922 году в факультет промышленного строительства. Для обеспечения высокого уровня подготовки молодых зодчих Александр Васильевич пригласил в него преподавателями братьев В. А. и Л. А. Весниных, А. В. Щусева, И. В. Рыльского, К. И. Рончевского, А. Ф. Лолейта, И. И. Нивинского, В. Н. Яковлева, А. И. Некрасова. С помощью этих выдающихся архитекторов, ученых и художников была создана самостоятельная синтетическая архитектурная школа. В 1932 году она вошла в образованный на базе Вхутеина ВУЗ — Высший архитектурно-строительный институт (ВАСИ) — ныне Московский архитектурный институт.

Октябрьскую революцию Александр Васильевич встретил уже на пятом десятке лет жизни, придя в строительную практику Советской страны уже сложившимся зодчим, ученым и педагогом с явно выраженным духом новаторства и стремлением творчески осмыслить наступающую научно-техническую революцию. Его архитектурное творчество наиболее ярко расцвело в 20-е годы, он явился первым крупным советским зодчим, посвятившим свое творчество промышленной архитектуре. Александр Васильевич окружил себя работавшей с ним архитектурной молодёжью, которую он подготовил сначала в Московском высшем техническом училище (наиболее авторитетной высшей технической школе страны), а потом в Московском архитектурном институте, где под его руководством был открыт факультет промышленного строительства.

А. В. Кузнецову принадлежит не только в нашей стране, но и за ее рубежами бесспорный приоритет зодчего, отдавшего свои творческие силы этому новому виду архитектуры.

Все новые технические идеи, рождаемые развивающейся инженерно-строительной наукой, в их числе широкое применение железобетона, создание больших одноэтажных промышленных зданий с верхним светом и центральной вентиляцией, задолго до появления в США кондиционирования, — находили себе воплощение в творчестве Александра Васильевича, А. В. Кузнецову принадлежит авторство первой в России работы по теории железобетона (1899), им написана первая научная работа по теории дневной освещенности («Освещение фабричных зданий дневным светом», 1907). Им же впоследствии внедрены не только в теории, но и на практике такие новые виды техники, как торкрет-бетон, или как особый, прогрессивный вид деревянных конструкций с врубками, названными им «ножницами», получившими широкое применение в раннем советском строительстве, в частности, при сооружении первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве в 1923 году. В 1934 году журнал «Академия архитектуры» печатает широко обобщенную работу А. В. Кузнецова о синтезе архитектуры и инженерного искусства, которая закладывает исторический фундамент технической революции в архитектуре. Вскоре выходит обстоятельная книга, посвященная истории сводов («Своды и их декор», издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1937), которая освещает развитие этого вида техники. Вместе со своими учениками А. В. Кузнецов издает монографии по балконам и эркерам.

Он посвящает научные статьи пространственным системам покрытий (1935), кессонным покрытиям (1937), тектонике центрических зданий (1951), наконец он издает капитальнейший труд — учебник «Архитектурные конструкции», ставший настольной книгой советских зодчих. Изданием этой книги были завершены своей разработкой все поставленные им ранее научно-строительные проблемы архитектуры. Но особой заслугой А. В. Кузнецова была не только научная разработка этих проблем, а рассмотрение их с позиции зодчего. Все книги и статьи по научным вопросам зодчества — это не плод узкотехнических исследований, но результат широкого охвата актуальных задач, возникавших перед современным архитектором в непосредственной их связи с практикой. Поэтому наиболее важно для оценки деятельности А. В. Кузнецова как зодчего и его собственное архитектурное творчество, проходившее одновременно с его научной работой. В сущности, творческий принцип советского зодчества — «архитектура есть наука» — в очень большой степени был не только выдвинут, но и осуществлялся на практике в постройках, проектах и в конкурсных работах самого А. В. Кузнецова.

А. В. Кузнецов отличался от других видных зодчих того времени тем, что он, будучи настоящим «мастером строительства», блестяще знающим все секреты строительного и отделочного мастерства, мог выступать не только проектантом, но и руководителем самой постройки. Его дореволюционные постройки и в советское время были технически образцовыми.

В первое десятилетие нашего века А. В. Кузнецов приобретает широкую известность как строитель текстильных фабрик; этот вид индустрии для дореволюционной России был основным, в нем получили осуществление наиболее передовые технические идеи промышленного строительства в России, что ярко выражено в сооружении в 1903—1908 годах большого комплекса зданий целиком из железобетона — Богородско-Глуховской мануфактуры — по проекту и под руководством А. В. Кузнецова. Одноэтажное, огромной площади здание с верхним светом особого вида, в форме стеклянных конических фонарей, исключительно удобная расстановка машин в здании, наконец, прекрасная вентиляция с многократным обменом чистого воздуха с подводкой к рабочим местам в подземных железобетонных каналах обтекаемого очертания — все это было технологической новостью не только для России, но и за ее рубежами. Наряду с этим во внешних формах архитектуры А. В. Кузнецов, вопреки тогдашней моде, обошелся без ордерных стилистических украшений. Хотя одновременно с этим проектировались такие же текстильные фабрики в «дорическом ордере», так как многие архитекторы все еще считали, что их главной задачей является художественное решение «фасадов», при этом даже не всех, а лишь выходящих на улицы города.

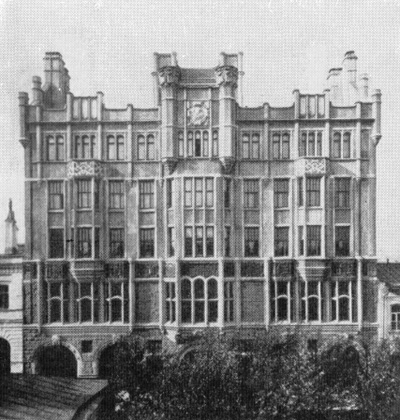

В числе дореволюционных построек А. В. Кузнецова гражданского назначения, которые с полным правом могут войти в историю советской архитектуры, можно привести спроектированное и построенное непосредственно перед первой мировой войной здание для мастерских Строгановского училища (ныне один из корпусов Московского архитектурного института, в котором размещается Министерство высшего и среднего специального образования СССР). Здание отвечает, в сущности, почти всем принципам современной архитектуры: оно имеет свободный план, сплошные горизонтальные окна, плоскую крышу, передовые железобетонные конструкции (безбалочные перекрытия), верхний свет для мастерских живописи и др. Железобетон понимается А. В. Кузнецовым не только как строительный материал, но как средство создания новой художественной формы. Примером этого может служить большая железобетонная спиральная лестница в интерьере здания. Эти черты, которые было принято считать принадлежащими западной передовой архитектуре начала века (Тони Гарнье, Огюсту Перре, Вальтеру Гропиусу), на самом деле были и в передовой архитектуре дореволюционной России, а затем и Советского Союза. Наш соотечественник А. В. Кузнецов осуществил эти новые технические идеи в более раннее время и с большим размахом.

Первой советской стройкой, в которой А. В. Кузнецову принадлежит роль технического руководителя, была Всероссийская сельскохозяйственная выставка в Москве в 1923 году, которая сооружалась только из дерева, но отличалась при этом замечательным качеством единства художественного замысла и передового технического осуществления. Это время характеризуется творческими поисками нового во всех областях искусства. Советская архитектура этих лет несет в себе черты новаторства не в абстрактной форме, а в формах, рождаемых новой техникой, с применением новых материалов, новых методов строительства. Под влиянием такого прогрессивного зодчего, каким был А. В. Кузнецов, а иногда и при его личном авторстве и руководстве ведется проектирование строительства первых советских текстильных предприятий. К ним относится первая советская текстильная фабрика в Средней Азии в Фергане, где А. В. Кузнецов применил рациональную форму одноэтажных зданий с верхним светом в виде «шедов», ориентированных на север и снабженных легкими железобетонными зонтиками для защиты от перегрева солнцем. Здесь же применена интересная антисейсмическая конструкция, создавшая полную безопасность зданию во время нескольких землетрясений за истекшее столетие. Чертами нового в советских фабриках, построенных по проектам А. В. Кузнецова (а затем и его учеников), явилось обеспечение рабочих всеми удобствами как на рабочем месте, так и в бытовых условиях. Говоря об этих социальных, технологических и инженерных проблемах, надо подчеркнуть также и художественную сферу его творчества.

В ряде новых строек 20-х годок авторское участие и руководство А. В. Кузнецова внесло свой вклад в советскую архитектуру. Речь идет о постройке более десятка зданий трех крупных научных институтов в Москве в 1924—1929 годах. Это ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), созданный Н. Е. Жуковским, где работали А. Н. Туполев и С. А. Чаплыгин, ВЭИ (Всесоюзный электротехнический институт, ныне Энергетический институт), МТИ (Московский текстильный институт), шерстяная и хлопковая лаборатории — их здания явились реализацией нового творческого подхода к архитектурной композиции, к архитектурному ансамблю в целом. Отсутствие декорации, правдивость художественного образа, технологическая целесообразность планов и объемного построения, гармония пропорций и богатство объемного разнообразия, вызываемого назначением зданий, применение в них передовых конструкций ( в первую очередь из железобетона), плоских крыш, горизонтальных окон, — все это позволяет оценить эти постройки как вполне современные здания.

А. В. Кузнецов является современником известного французского зодчего Огюста Перре, годы рождения и смерти у них совпадают. Это позволяет сделать сравнение их творчества. Братьям Перре Франция в большой степени обязана не только практическим внедрением железобетона в строительство, но и его освоением как выразительного архитектурно-художественного средства. В этом смысле обе задачи оказались решенными тогда же и А. В. Кузнецовым в России. Разница, пожалуй, состоит в создании Александром Васильевичем целой школы учеников, которые продолжили и развили новые творческие архитектурные задачи, а также и в до сих пор существующей некоторой недооценке значения его творчества.

Источник: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Бархин М.Г., Иконников А.В. и др. (ред.). 1975

Краткая биография Александра Кузнецова:

1874. 5 сентября – в Петербурге родился Александр Васильевич Кузнецов.

1891. Окончание реального училища в Петербурге. Поступление в Институт гражданских инженеров.

1896. Окончание Института с получением звания гражданского инженера.

1897-1898. Александр Кузнецов прослушал курс лекций по строительной механике в Берлинском Политехникуме.

1899. Возвращение в Москву. Работа помощником у Л.Н. Кекушева и Ф.О. Шехтеля. Публикация Александром Кузнецовым первого в России исследования по теории железобетона.

1900. Начало самостоятельной архитектурной практики. Строительство и отделка особняков для Морозовых. Ежегодные поездки в Европу для ознакомления с новинками архитектуры. Начало преподавания в Московском техническом училище (впоследствии МВТУ).

1906. Строительство уникального здания Новоткацкой фабрики в Глухове. Впервые в практике русского промышленного строительства возведено одноэтажное здание с фонарями верхнего света, создававшими естественную освещенность. Безбалочная железобетонная конструкция потолков А.В. Кузнецова была настолько удачной, что первый её ремонт потребовался через 60 лет.

1907. Публикация статьи по теории дневной освещенности, обобщающей опыт строительства Новоткацкой фабрики в Глухове. Александр Кузнецов утверждён профессором Технического училища.

1919. Назначение А.В. Кузнецова деканом Архитектурного факультета Технического училища.

1920-1925. Проект фабрики Текстильного синдиката в Фергане.

1927. Александр Кузнецов – член Технического совета ВСНХ.

1930. Осень – арест А.В. Кузнецова. Обвинение в устройстве на здании Ферганской фабрики плоской кровли для посадки вражеских самолетов. Увольнение из Технического училища, исключение из Технического совета.

1931. После освобождения Александр Кузнецов практически не строил, перейдя на преподавательскую и научную работу. Среди его учеников И.С. Николаев, А.С. Фисенко, Г.Я и В.Я. Мовчаны, Л.Н. Мейльман и другие крупные промышленные архитекторы и инженеры. Начало работы Александра Кузнецова во вновь организованном Московском архитектурном институте (МАрхИ).

1937. Александр Кузнецов возглавил кафедру Строительной техники и тектоники архитектурных памятников в Институте аспирантуры Всесоюзной академии архитектуры.

1938. Александр Кузнецов стал заведующим кафедрой Архитектурных и инженерных конструкций МАрхИ. В этой должности он проработал до конца жизни.

1954. 2 января – умер Александр Васильевич Кузнецов.

Публикации:

- Архитектурные пространственные системы

- Архитектура и строительная техника в XIX и начале XX века

- Архитектура и железобетон

Сочинения:

- Своды и их декор, М., 1938;

- Архитектурные конструкции, М., 1940 (сост., ред.);

- Тектоника и конструкция центрических зданий, М., 1951.

Основные постройки:

- Доходный дом Строгановского училища, под рук. Ф. Шехтеля, Улица Мясницкая, 24

- Комплекс Богородско-Глуховской Мануфактуры (совместно с А. Ф. Лолейтом) (1903—1908, Ногинск)

- Дом Политехнического общества (1904—1906, Малый Харитоньевский переулок, 4)

- Женская Гимназия в г. Богородске (1908, Ногинск)

- Новый корпус Мастерских Строгановского училища (позднее ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, сегодня МАрхИ) (1914, Сандуновский переулок, 4)

- Надстройка верхнего этажа на здании банка «Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями» (1911—1915, Старопанский переулок, 2)

- Собственный особняк (1915—1916, Мансуровский переулок, 11)

- ЦКБ-29 (конструкторский отдел ЦАГИ, совместно с В. А. Весниным), 1932—1935, ул. Радио, 24

- Здание ВЭИ (теперь лабораторно-учебный корпус МЭИ) — Красноказарменная улица, д.13. Здание в стиле конструктивизма построено в 1927—1930 годах под руководством А. В. Кузнецова его учениками Л. Н. Мейльманом, В. Я. Мовчаном и Г. Я. Мовчаном

|

| Дом Политехнического общества в Харитоньевском переулке (Дом техники АН СССР) |

|

| Бывшее здание МАИ, здание Министерства высшего и среднего специального образования в Москве. 1913—1914 |

Добавить комментарий